「あわら温泉」&「東尋坊」は、私的にはセットになっていて、それぞれ3度目になる。

最初に来たのは、23歳の時。東尋坊の崖の上に立って、海に向かってなぜか「とうちゃんのバカヤロー」と叫んだことを覚えている。若かった。

それから40年経って、コロナで職を失った63歳のタイミングで行ったときは、あわら温泉がやはりコロナでエライことになっていた。

そして、東尋坊に立ってやっぱり叫んだ。「コロナのバカヤロー」と。

あれから4年。

67歳で足が向いた今回は、太平洋岸を進む台風15号を避けて日本海側に来て、あわら温泉にも東尋坊にも立ち寄りはしたけれど、天気もそんなによくなかったこともあって「白山平泉寺」に足が向いた。

ここは「東尋坊」の名前の由来となった、つまり「東尋坊」という名のエロ坊主が住んでいたところだが、創建1300年以上の時を刻む間に、神社と寺を行ったり来たりの紆余曲折があった。

寺、神社、いずれであっても勝山市きっての名跡には違いなく、見事に苔むす「旧境内」は、とても美しかった。

寺か?神社か?すごい開山者か?エロい僧侶か?ややこしや

そこに「東尋坊」という名前の好色な僧侶がいたときは、ここは少なくとも寺であった。

ある日、あや姫という女性を巡って恋敵であった真柄覚念(まがらかくねん)というこれまたエロ坊主に呼び出された東尋坊は、酒に酔わされて、東尋坊の崖から突き落とされてしまった。

すると、その日から49日間もの間、海が荒れに荒れたという。

それで当時の人々は、その崖を「東尋坊」と呼ぶようになったそうだ。

49日間も海を荒れ続けさせたほどHへの未練、執着がかくも凄まじいこのクソエロ坊主、僧侶の風上にも置けないやつだ。

まあ、私も僧侶になったら目くそ鼻くそかもしれないので、あまりボロクソに言うのはやめておいた方が良さそうだ(笑)

さて「東尋坊」というこのクソなエロ坊主は平安時代末の男だが、彼はここ「平泉寺」にいた僧侶だった。と言うことは、その時はここは間違いなく寺であった。

彼がHに励んだあと、水をかぶのみしたかどうかは知らないが、東尋坊屋敷の井戸が、「旧参道」の脇に残っていた。

ただ、ここにも「旧参道」と「旧」の字が付いているし、この周辺は200種類以上の苔が覆う見事な光景だが、それをして「苔寺」もしくは「苔宮」と呼ばれて、やはり寺か神社かわからない。

観光ガイドなどの記事などでも「平泉寺白山神社/白山平泉寺」と併記してあるものが多く、そもそも国史跡の指定を受けているその名称も、「白山平泉寺旧境内」とある。

「寺?神社?」「平泉寺と白山、どっちが前?」と戸惑ってしまうわけだが、それを理解するには、やっぱりこの霊場の長い歴史を知る必要があるようだ。

源はエロくなく、白山開山につながる聖地

福井県と石川県、富山県、岐阜県にまたがる「白山」は、富士山と立山と共に日本三霊山に数えられる。その白山を初めて登拝したのが、越前国(現・福井県北部)に生まれた修験道の僧・泰澄(たいちょう)大師だった。

霊峰を目指していた泰澄が、養老元年(717)、麓の泉で祈りをささげていた。すると池の中に浮かぶ影向石(ようごいわ)から白山の女神が現れ、「われは伊弉冉尊(いざなみのみこと)なり、今は妙理大権現(みょうりだいごんげん)という」と名乗ったという。

当時は神道と仏教の区別が明確ではなく、日本の神々が仏や菩薩に姿を変えて「権現」として現れると考えられたようだ。

つまり白山妙理大権現は、国生みや神生みの女神・イザナミの化身ということになる。

女神が出現した泉は「御手洗池(みたらしいけ、おみたらし)」と呼ばれている。池の中ほどに見える小さな岩が「影向石」だ。

女神に導かれるように白山登頂に成功した泰澄は、下山後に女神が現れた池「平泉(ひらいずみ)」のほとりに祠(ほこら)を建てた。それが「神仏習合の霊場」の始まりだったのである。

泰澄が植えたと伝わる泉のそばの御神木の大きさが、ここの長い歴史を物語る。

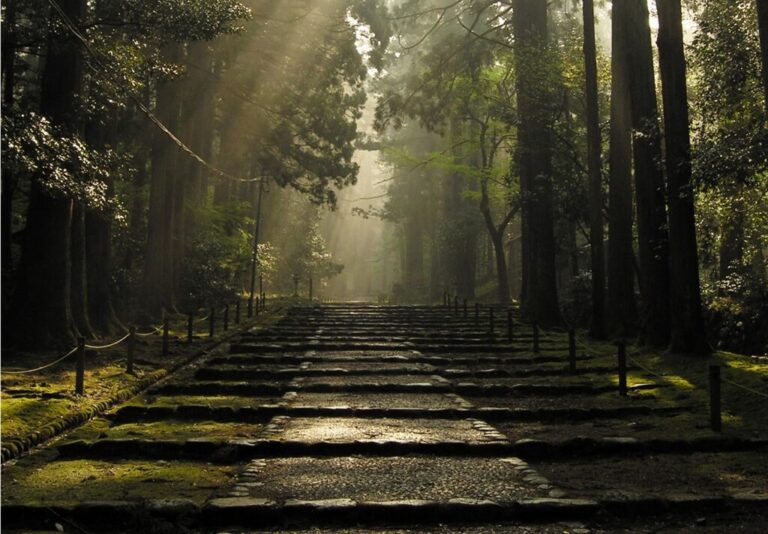

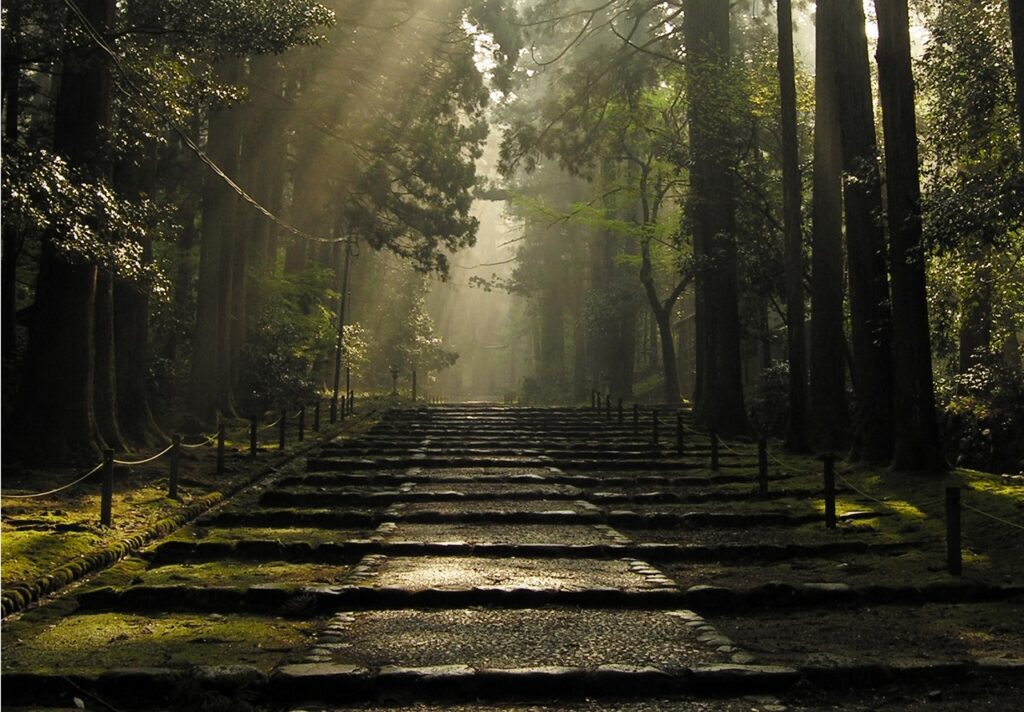

泰澄を祭る「開山社」前の参道。苔を照らす木漏れ日が神秘的である。

6000もの僧坊が立ち並んだ宗教都市に発展

白山登拝を続けた泰澄は、平泉や他の山麓でも修行に励んで、多くの寺社を創建した。Hに明け暮れた「東尋坊」とはまさに月とスッポンだ。

その後泰澄は越前を離れて布教の旅に出て、朝廷から京にも招かれた。

大僧正位まで授かった泰澄の名が高まるに連れ、白山信仰も広まり、その拠点となる平泉にはにわかに修行僧が集結するようになる。

比叡山延暦寺が承安2年(1172)年に平泉に講堂を建立したことを機に、「平泉寺」と称し、天台宗総本山・延暦寺の威光も加わったことでこの地は宗教都市へと発展する。

最盛期の室町時代には多くの社殿・仏堂、6000もの僧坊が立ち並び、所領は大名並みの9万石にもおよび、僧兵を8000人も抱える巨大勢力となる。

戦乱の世に巻き込まれていったのは必然だった。

織田信長方に付いていた天正2(1574)年に、敵対する一向一揆衆に攻められて全山を焼失してしまったのである。

ちなみに、この時平泉寺を焼き払った一揆勢が拠点とした「村岡山」は、戦勝によって「勝ち山」と呼ばれるようになり、「勝山市」の名前の由来となっている。

現在残る拝殿は、幕末に再建された小さなものだが、一向一揆に焼かれた拝殿は、幅が46間(約83メートル)もあったという。

往時の白山平泉寺が消えてから現在へ

焼失から約10年後、豊臣秀吉の援助もあって再興されるが、境内地は以前の10分の1まで縮小してしまった。

その後江戸期には、平泉寺を含む白山一帯は幕府に保護されて天領(直轄地)となり、白山頂上本社での祭祀権も、加賀国の白山本宮と争った末に獲得した。

しかし、明治初頭の神仏分離令によって平泉寺は白山神社となって仏殿などは解体され、藩から与えられていた所領まで失ってしまう。

そして白山頂上や山道も白山比咩神社の管轄となると、平泉寺のかつての権勢をは完全に失われた。

二の鳥居に掲げられる「白山三所大権現」の額は、屋根によって雨風から守られている。

福井藩主によって1795(寛政7)年に再建された「イザナミ」を祀る本社。

本社の奥にある三宮の裏からは、白山頂上に至る「越前禅定道」が続いていた。

その後1935(昭和10)年に境内は「白山平泉寺城跡」として国史跡の指定を受けるが、その遺構が再評価されたのはわずか四半世紀前。1990年代になってからのことだった。

最盛期に境内の南北の谷に広がっていた僧坊群などの発掘調査が1989年に本格的に始まると、一向一揆との争いで焼け野原になった後、土の中でそのまま保存されていた中世の石畳や堀跡が現れて、坊院跡から仏具や甲冑、生活用品が次々と見つかったのだ。

1997年の国史跡の追加指定では、範囲が約14.6ヘクタールの境内から、南谷と北谷など周辺地域を含む200ヘクタールまで10倍以上に拡大。名称も「白山平泉寺旧境内」に改められた。

こうした紆余曲折を知って、結論が出た。

現在は神社であり、その正式名称は、「平泉寺白山神社」であると。

そして、史跡としてかつての巨大宗教都市を指す場合に限っては、「白山平泉寺」と呼ぶのが正しいということになるだろう。

源泉の数がなんと74もある「あわら温泉」

「あわら温泉」は福井県の最北端に位置し、「平泉寺白山神社」、「東尋坊」とのセットで楽しめる。

はじまりは明治16(1883)年。もともとは田園地帯が広がる場所だったが、農地で利用する灌漑用に掘った井戸から塩分を含んだ約80℃の温泉が湧き出したことから、その後の温泉街としての発展が始まった。

「あわら温泉」の特徴の一つは、74もの源泉があって、各旅館が自家源泉の井戸を持っていることだろう。お湯の共同管理を行っていないため、旅館・ホテル毎に泉質、効能が、ほんの少しずつ異なるのだ。

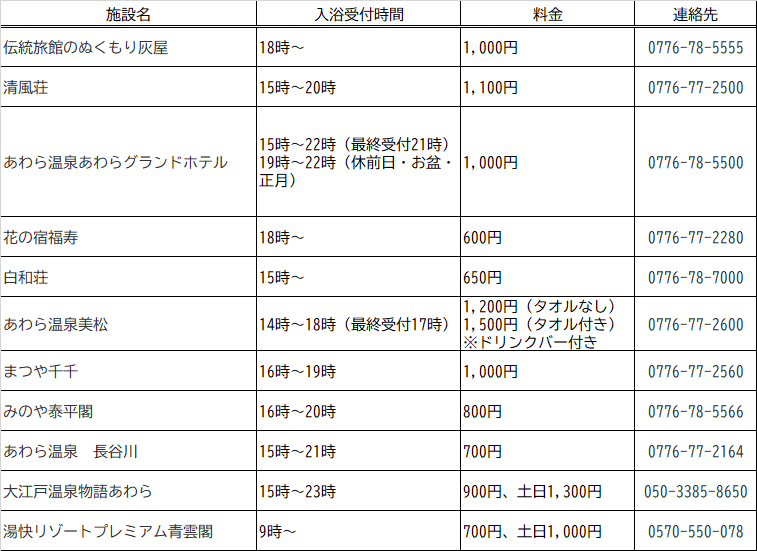

温泉街には20軒以上の温泉宿が点在し、日帰り入浴のできる温泉宿や、無料の手湯・足湯もいくつかあるあわら温泉は、この辺りまで来たらならやはり寄らない手はない。

日帰り温泉として利用できる施設は、下記のようにそこそこあるが、やはり宿泊のお客様が多い場合は日帰り入浴は断られる場合もあるので、事前に各施設へ問い合わせてから行くのが無難だろう。

今回私は「セントピアあわら」を利用させていただいた。

ここは「天の湯」と「地の湯」と名付けられた2つの独創的な湯を楽しめる温泉施設で、週ごとに男女の湯が交代制となっていた。

道の駅「みくに」

「平泉寺白山神社」からも「東尋坊」からもほど近い道の駅「みくに」は、福井県北西部の旧三国町(現坂井市三国町)にある。

北陸自動車道の丸岡ICからは県道38号線→県道10号線→県道20号線を北西に15km。

北陸自動車道の加賀ICからは県道61号線→国道305号線を南西に22kmの場所だ。

駐車場に停まっている車は、なぜかトラックなどの大型車は目立ったけれど、普通車は少なめだった。

トイレは、ちゃんと清掃していただいているおかげで、気持ちよく使わせていただいた。

休憩環境としてはまあ普通の道の駅だろう。

取り立てての可もないが不可も無い。

この道の駅は、どうやら県内では最大級の商業施設の一つであるらしい。

特産品、農作物、海産物が多数販売されている。

農作物直売コーナーでは100種類くらいの野菜、果物がずらりと並べられている。

そんな中で、ここでしか買えない商品といえば、「三年子花らっきょ」だろう。

鳥取砂丘の特産品がらっきょであるように、道の駅がある三里浜砂丘でもらっきょが定番商品なのだが、ここのらっきょは作付けから収穫まで3年かけていて、これは全国で唯一ということだ。1年物のらっきょと比較して小粒で繊維が細かい。身が締まり歯切れのよい食感が特徴になっている。

「酒まんじゅうコーナー」では三国町名物の「酒万寿」を販売。これは室町時代に中国から北前船によって伝えられたまんじゅうで、当時と変わらない製造方法で生産されている。

また「焼き鯖寿司コーナー」で販売されている三国の焼き鯖寿司は、間違いなく美味しそうだった。

物産館内には他にも「惣菜工房」「練り物工房」「肉工房」「魚工房」があった。

レストランでは定食、丼物、麺類など約30の料理を提供しているが、ここでも三年子花らっきょが目立つ存在になっていた。

名物メニューは「らっきょラーメン」。三年子花らっきょの甘酢漬けを豪快にトッピングして、少し甘口のラーメンスープに酸味のアクセントが絶妙とのことだ。唐揚げとライスも付いてコスパ的にも素晴らしいが、三年子花らっきょをチャーハンと共に味わう「らっきょチャーハン」も人気メニューだ。