上田城は、天正11年(1583)、真田昌幸によって築かれた平城で、上田盆地のほぼ中央に位置している。

堀と土塁で囲まれ、虎口(出入口)に石垣を使った簡素な城なのに、第一次、第二次上田合戦で徳川の大軍を撃退し、天下にその名を轟かせた。

数ある城郭のなかでも、2度もの実戦経験をもち、輝かしい戦果をあげた城は全国広しといえどもなかなか他に例を見ない。

しかし、上田城は関ヶ原の合戦後に壊され、藩主であった真田信之も松代へ移封となった。その後、小諸から入封した仙石氏によって城は再興され、さらに近世後半には、松平氏の居城となった。

面白いのは、戦国乱世を生き抜いた真田氏、平和な時代の礎を築いた仙石氏、そして学問を奨励した松平氏それぞれの時代で、上田城の果たした役割が全く異なることだ。

「天才軍略家」真田昌幸と上田城

真田一族は上田市真田地域を本拠地とする土豪だった。真田昌幸の父・幸隆は武田信玄の家臣となり、信州先方衆の旗頭として、東・北信濃から北上州攻略戦の第一線を転戦した。

昌幸は幸隆の三男で、幼い頃から甲州で信玄に仕え、信玄の母方の名家・武藤家を継いで武藤喜平衛と名乗っていた。

天正3年(1575)の長篠の合戦で信玄の息子である勝頼が織田・徳川連合軍に大敗。この時二人の兄・信綱、昌輝が討ち死にし、昌幸は信濃に戻って真田家を継いだ。

天正10年(1582)、織田信長の進撃により武田勝頼が自刃し、主家の武田家が滅亡する。その信長もわずか3ヶ月後、本能寺の変で命を落としたが、この動乱期に昌幸は巧みな外交戦術で生き残りを図りながら、小県郡の制圧に乗り出した。

天正10年10月には禰津氏を、翌年閏1月には丸子において依田窪地方の諸侍を攻める一方で、上田築城に着手する。そして稀代の知将・真田昌幸は、格子窓に突き上げ戸がついた「武者窓」や、矢や鉄砲を放つための小窓「矢狭間(やざま)」「鉄砲狭間(てっぽうざま)」をはじめ、すべてが敵を欺き、討ち滅ぼすことに特化した「戦の装置」として上田城を完成させたのである。

まずもって、その「立地」が上田城の核心である。

昌幸が城を築くにあたって選んだのは、千曲川とその支流・矢染川が作り出した河岸段丘の突端であった。ここにしか、冒頭写真の「尼ヶ淵」と呼ばれる断崖絶壁は作り得ない。これは、千曲川を天然の巨大な堀として最大限に利用したもので、さらに西側は矢染川が守りを固めた。

昌幸は川の流れが作り出した半島のような地形を選び、最小限の普請で最大限の防御効果を発揮する、まさに天然の要塞を築き上げたのである。

上田城本丸の北東(丑寅)の方角は鬼門にあたることから、昌幸は土塁の隅を切りこんで「鬼門よけ」とした。これは「隅おとし」と呼ばれ、上田城の大きな特徴のひとつとなっている。

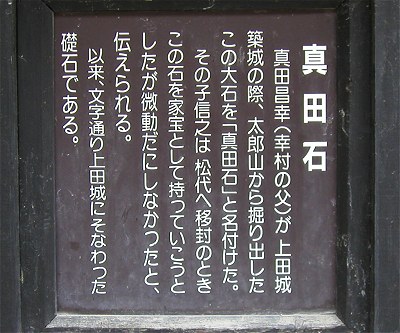

東虎口櫓門の礎石に鎮座する巨大な「真田石」も、この難攻不落の地形を背景にして敵兵の心を折る絶大な心理的効果を発揮したことだろう。

第一次上田合戦

天正13年(1585)、当時徳川家康の配下だった昌幸は、上州沼田領を北条氏直に譲るよう命じられた。しかし沼田領は幸隆・昌幸二代にわたり独力で獲得した領地であり、昌幸はその命令を拒絶。徳川家康の攻撃を受けることになった。

「第一次上田合戦」と呼ばれるこの戦闘は、徳川勢7000余に対し、真田勢は2000人に足らないほどだった。しかし昌幸の巧みな戦術と長男・信之(信幸)の活躍などで徳川軍を撃退し、真田の名は一躍有名となる。

そして昌幸はこの後上杉景勝、豊臣秀吉に臣従し、領国と城の整備に努めた。

第二次上田合戦

慶長5年(1600)、天下分け目の関ヶ原の合戦では、昌幸と次男・信繁(幸村)は石田三成方に、長男の信之は徳川家康方に属し、真田家は親子兄弟が敵味方に分かれて戦った。

同年9月、昌幸は中山道を西上する徳川秀忠の大軍3万8000を相手に、真田勢はわずか2500で上田城にて籠城戦を展開。この第二次上田合戦は、両者睨み合い。小規模な衝突が起こっただけで大きな戦闘にはならなかったが、秀忠軍は結局上田城を落とせずに上田に数日間も釘付けにされて関ヶ原の決戦に遅れてしまい、家康の逆鱗にふれることとなった。

上田城、慶長の破却

真田昌幸の健闘もむなしく関ヶ原の合戦は徳川方が勝利した。

関ヶ原の合戦後、上田城は破壊され、廃城同然で昌幸の長男の信之に引き渡された。

信之は上田城の修復をせず、三の丸に屋敷を構えて藩政にあたったが、元和8年(1622)に松代藩(現在・長野市)に移封を命じられ、真田氏の上田在城期間は39年間で終わった。

「再建者」仙石氏と上田城

破壊された上田城を再建し、城下町を経済都市として蘇らせたのが仙石氏である。

仙石氏は美濃(現在の岐阜県)の土豪で、仙石秀久の代には織田信長に仕えた。織田家では秀吉配下として活躍し、信長没後の天正11年(1583)には、淡路国洲本城(現在の兵庫県洲本市)の城主となり、天正13年には讃岐国を領有するに至ったが、翌天正14年、島津氏との合戦に際して秀吉の命に背いて敗戦。所領を没収されて放逐され、秀久は浪人の身となった。

しかし天正18年(1590)、秀吉の小田原攻めの際に秀久は家臣とともに参戦。その戦功により先の罪を許され、信州佐久郡を与えられて小諸城主となる。ちなみに慶長5年の第二次上田合戦の際は上田城の攻撃に参加。その後の上田城破却にも関与している。

元和8年(1622)に小諸から入封した秀久の息子・忠政は、廃城同然となっていた上田城の復興を計画し、幕府から城普請の許可を得る。そして寛永3年(1626)工事に着手するが、寛永5年に忠政が病死。さらに重臣の抗争などがあって上田城の復興は未完成に終わっています。

3代84年間にわたって上田を治めた仙石氏

しかし現在見ることができる上田城の姿は、ほとんどこの時に築かれたものである。

未完成とはいえ、わずか2年足らずの間に、埋められていた堀を元通りに掘り返し、本丸は7棟の隅櫓と土塀、東西虎口に2棟の櫓門など、本丸の体裁を整え、二の丸も掘と土塁、各虎口の石垣などがはできあがっていた。また、発掘調査の結果、二の丸の虎口にも櫓門の礎石が確認されており、忠政は二の丸にも建物を建てる予定だったことが窺われる。

その後仙石氏時代の上田城は、寛永18年(1641)、貞亨3年(1686)、元禄15年(1702)の3回にわたって改修工事が行われた記録が確認されている。

貞亨3年と元禄15年の改修は、忠政の孫・政明の代に行われ、破損した石垣の修復、二の丸北虎口土橋の木樋を石樋に改修、二の丸南西部に煙硝蔵(火薬庫)を建設、本丸の侍番所の建て直しなどが実施された。このうち二の丸北虎口の石樋はその姿を今に残している。

仙石氏は忠政以降、政俊、政明と3代84年間にわたって上田を治め、塩田平の溜池の築造・改修などによる農業振興と上田縞(紬)などの産業育成に力を注いだ。

平和を築くための「統治の城」へ

上田城は、仙石氏によって、かつての「戦いに特化した城」から、民を治め、平和を築くための「統治の城」へと大きく姿を変えた。

つまり現在見ることができる東虎口櫓門や隅櫓は、仙石氏によって再建されたもの。

そして、真田神社が鎮座する二の丸も、江戸時代に仙石氏が拡張・整備した後の姿である。

地元の民間歴史研究者などによれば、真田昌幸が築いた本来の二の丸は現在の位置よりも西側、かつてこの地を治めた小泉氏の館跡付近にあったとされ、仙石氏による大胆な縄張りの変更には平和な町の礎を築こうとした意図が強く感じられるという。

そして、仙石氏の功績は、城の再建だけに留まらないとも。

仙石氏は、柳町などに代表される商業エリアを開発し、領民の心の拠り所として寺社を積極的に保護した。

城下町に仙石氏が勧請した数多くの稲荷社の主祭神は『古事記』に記された五穀の神「倉稲魂命(うかのみたまのみこと)」だが、これは仙石氏の実利的で民衆に寄り添った統治思想、とりわけ稲荷信仰の根源である五穀豊穣すなわち民の「食」を何よりも重視したことの表れである。

「教育者」松平氏と上田城

松平氏は、三河在住時代以来の徳川一族で、藤井松平氏とも呼ばれる。

宝永3年(1706)、出石藩(兵庫県豊岡市)に移封となった仙石氏と入れ替わりで、出石から松平忠周が上田城に入城した。以降、明治維新に至るまで7代、160年余にわたって上田藩を治め、譜代大名として幕府の要職をたびたび務めることにもなる。

特に6代忠優(忠固)はペリー来航に始まる幕末の動乱期に二度江戸幕府の老中になり、国政にあたっている。

享保の石垣修復

享保17年(1732)5月、千曲川の大洪水によって、上田城の本丸、二の丸の南側の尼ヶ淵の崖が大きく崩壊した。その破損を修復するとともに、崖の前面に護岸用の石垣を築き洪水に備えたが、上田城の石垣は、この護岸用石垣を築いた以外は大規模な改修は行われず、仙石氏時代の姿が幕末まで維持された。当時の石垣は西櫓や南櫓の下に現在でも見ることができる。

そして、学問を奨励し、後の「教育県」長野の礎を築いた松平氏の時代には、上田城と城下町は一体となって壮大な教育装置としての役割を果たしている。

松平氏時代には上田の経済発達や産業振興にともない、上田独自の文化が育まれ、幾多の人材を輩出したが、その背景には「教育重視」の方針があった。

江戸幕府の統治イデオロギーであった儒教、特に朱子学を重視した松平氏は、その教えを藩の精神的支柱とし、その方針は城下町の設計にも具体化された。

町の安寧を保つことを第一義とした松平氏はまず、築城時に真田昌幸が鎮護のために移していた八幡神社を、城の本丸から見て鬼門(北東)の方角に置いた。そして、現在の上田高校の前身である「明倫堂」を城内に開いたが、この藩校は、「人づくり」への投資を象徴するものだった。単なる学問所ではなく、武芸(武)と学問(文)を修める「文武両道」を理想とし、儒教の教えを通じて藩に忠誠を誓う有能な人材を育成するための、藩の最重要機関として長く機能したのである。

松平氏の時代には、上田城は「武力あるいは統治の拠点」から、知性を磨き、藩の未来を担う人々を育てる場所へと進化した。この大きな変化が、後の「教育県・長野」へと繋がっていく。

この地域の教育を重んじる土壌は、まさにこの松平氏の政策によって育まれたと言えるだろう。

市民や観光客に愛される憩いの公園へ

上田城は、現在は公園として整備されており、江戸時代から現存する西櫓(県宝)のほか、昭和24年(1949)に復元された南櫓と北櫓、平成6年(1994)に復元された東虎口櫓門、土塁や石垣など、随所に城の面影を見ることができる。

園内には上田市立博物館や櫓資料館、歴代藩主を祀った「眞田神社」もある。

上田城は徳川軍を2度にわたり撃退した”落ちない城”として知られることから、「眞田神社」には合格祈願や必勝祈願をする参拝客が多くやってくるが、春には千本桜、夏は緑、秋は紅葉、冬は雪景色が美しく、四季の移ろいを感じることができる場所であることも大きな魅力となっている。

青木村の魅力が詰まった道の駅「あおき」

道の駅「あおき」は、上田城からは8kmほど西、上田市と松本市を結ぶ国道143号沿いにある。

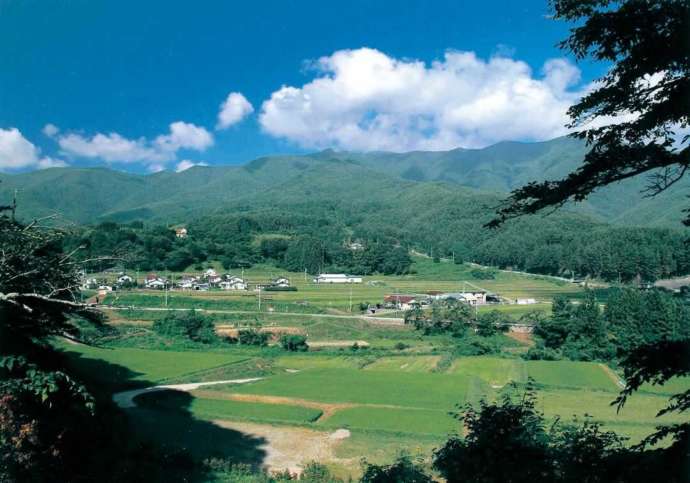

道の駅がある青木村は夫神岳(おかみだけ)・子檀嶺岳(こまゆみだけ)・十観山(じゅっかんざん)の3つの山「青木三山」に囲まれた盆地。畑と田んぼが一面に広がり、山の斜面に点在する民家が絵に描いたような美しい里山の風景を作り出している。

国宝大法寺三重塔や2つの日帰り温泉があり、その魅力的な環境は、日本一住みたい村のランキングで毎年上位に選ばれるなど評価が高い。

だいたい道の駅に着くとまずトイレだが、駐車場からとてもわかりやすい場所にあって助かる。仮眠も取りやすい。

ちょっとした休憩をするにも好適だ。

道の駅あおきの横には「ふるさと公園あおき」がある。

広い敷地内を芝生や四季折々の花が彩り、青木村の自然の中でゆっくり休むことができる。また、遊具やドッグランもあり、お子さんやペット連れの方にも適した休憩環境となっている。

小休止するのであれば「驛カフェレースフェーベル」か三重塔が見える「喫茶室」がおすすめだ。

驛カフェレースフェーベルでは、白を基調にしたおしゃれな雰囲気の中、体に優しい手作りの料理やスイーツを楽しめる。

三重塔が見える喫茶室では、国宝に指定される青木村の代表的観光スポット「三重塔」を眺めながら一服できる。

青木村自慢の「松茸」

道の駅の施設は、「農産物直売所」「食堂・軽食処」「情報提供・休憩施設」「体験館」。

長野県小県郡青木村の特産品が一堂に会している。

青木村は日照時間が長く、昼夜の寒暖差が大きいため、作物が育つ環境に恵まれて、生命力あふれる里山のグルメを堪能するには絶好の場所となっている。

直売所には、毎日収穫される季節の野菜や果物を中心に、春には山菜、秋には松茸や天然きのこなどが並ぶ。

中でも、青木村の「松茸」は、香り高いことで有名。山を歩いているとその香りで松茸が生えていることがわかるほどらしい。採れたての松茸は特に香りがよく、高級品だが産地ならではのお買い得価格。旬の時期には、この松茸を目当てに多くの人が訪れて行列ができる。

数多い青木村の特産品

松茸の他にも青木村の特産品は多い。

一番人気は「タチアカネそば」だ。

白い花と赤い実の、紅白のコントラストが美しいタチアカネは青木村でのみ栽培されており、そばを中心としたタチアカネグルメは、ここでしか味わえない貴重な料理となっている。タチアカネを使ったオリジナル商品は種類が豊富で、そば・そば粉・酒類・バウムクーヘン・パンケーキ用ミックス粉などがある。

また、ブルーベリーに似た色をした果実「コンパラ」を使った商品、料理も独特の美味しさで人気がある。

コンパラは、青木村に欠かせない特産品のひとつ。ブルーベリーの仲間で、甘みと酸味のバランスが絶妙で、カスタードと組み合わせたソフトクリームは最高だ。

また、「おやき」も人気がある。おやきはご存知、信州の郷土料理だが、地域によって作り方が異なるということで、青木村独自の手作りおやきは特に評判がいいらしい。

そして、青木村のワイナリー「ファンキー・シャトー」のワインである。

ファンキー・シャトーは、音楽プロデューサーの金橋豊彦さんご夫婦が2007年に子檀嶺岳で始めたワイナリーで、自然発酵・無濾過・無清澄にこだわって丁寧に造られたワインのファンは多い。一般流通が少ないため、ワイン愛好家にとっては貴重な逸品となっている。

アオキノコちゃん焼き

「東山道青木宿 戀渡屋」では、「アオキノコちゃん焼き」を販売している。

「アオキノコちゃん」とは、青木村マスコットキャラクターで、道の駅のシンボルとなっている。

このキャラクターを模った「アオキノコちゃん焼き」は見た目も可愛く、特産コンパラとカスタードをミックスしたオリジナルのほか、あんこ・カスタードクリーム・抹茶の計4種類がある。

ちなみに店名の「戀渡屋」は、村にある恋愛成就の神様「恋渡神社」に由来している。

味処こまゆみで職人手打ちのタチアカネそばに舌鼓

食堂「味処こまゆみ」では、青木村特産のタチアカネを使用した天ざるそばがイチオシ。青木で育ったタチアカネのそばの実を石臼であら挽きし、熟練の職人が手打ちしたそばは大人気。これに季節の地元野菜を使った天ぷらは揚げたてで、最強の組み合わせとなっている。私は『天ざるそばの大盛』で、大満足。

夏には冷やしそば・うどん、秋には松茸料理やきのこそば・うどん、冬には鍋焼きうどんなど、四季折々の特別メニューも充実。信州名物の馬肉うどんも人気らしい。