鳥取県岩美郡岩美町の桐山は、絶景・浦富海岸を望む標高203mの山で、築城年代は定かではないが、因幡誌によると塩冶周防守(塩冶高貞)によって南北朝期以前に「桐山城」が築かれ、天正年間には尼子氏再興を期すため、私が大好きな山中幸盛(やまなか ゆきもり=鹿介)がここに砦を築いたことで知られる。

桐山城下の荒砂神社には鹿介が100本の矢を奉納していたことが神社の記録に残っており、荒砂神社は、尼子再興軍の戦勝祈願を行う場となり、現在も荒砂神社にはその時の矢が残されていて、2019年には氏子によって額に入れて奉納。山中幸盛の忠義心と武勇を今に伝える貴重な遺産となっている。

鹿介については、このブログでも何度も取り上げ、大ファンとしてゆかりの地は何度も訪ねているが、ここ岩美町もまた彼との深い関わりがあった地ということで、今回、桐山城と荒砂神社を訪れた。

鹿介は、戦国時代の武将で、尼子家(あまごけ)に仕えた人物。以下の説明が重複して不要な方は読み飛ばしてほしいが、初めてお読みいただく方に、まずは簡単に彼についての説明をごく簡単に。

尼子家は、出雲国(現在の島根県)を中心に勢力を持っていた大名家で、山中幸盛(以下鹿介)の時代の主君は、尼子晴久(あまごはるひさ)と、その子・義久だった。

鹿介は病弱な兄に変わって家督を引き継ぎ、尼子晴久の家臣として活躍。鹿介の何がすごいか、私がどこに心打たれるかというと、主君が討たれ尼子氏が滅亡してなお、尼子家再興のために3度も命懸けで復興に挑み、いずれも紙一重のところで成功には至らなかった、そのあくなき忠誠心と、何より生涯1ミリたりともブレなかった信念ある生き方である。

絶対拠点「月山富田城」と、主君との別れ

主君が死に、尼子氏が滅亡してなお山中鹿介が生き残っていて尼子再興を目指した、その背景つまり尼子氏の盛衰と鹿介との別れに触れておかねば鹿介の本質を語ることができないだろう。

尼子氏歴代が本城とし、山陰・山陽制覇の拠点となったのは「月山富田城」。

出雲国能義郡広瀬に在った山城で、富田城が本来の呼称、月山城は雅名だ。

飯梨川流域平坦部の頂点に位置する勝目山(192m)の上にあり、北側と南西部を深い谷で隔てられた天然の要害を巧みに利用。その規模もさることながらその難攻不落ぶりは、戦国時代屈指の要害と評された。大内義隆が攻め、毛利元就が攻めたが、力攻めでは一度も城を落とすことができなかった最強の城である。

この月山富田城は代々に渡り尼子の勢力を支え続けたが、永禄8年(1565)4月、お子守口・塩谷口・菅谷口の三面より侵攻を試みた毛利軍の総攻撃により、ついに危機が訪れた。尼子軍はよく防戦し、一旦は毛利勢を押し返しましたが、元就は包囲作戦へと方向転換。執拗な兵糧攻めを続けたため、翌9年には城中の食糧が欠乏。士気は阻喪して投降者・自害者が続出。同年11月21日、ついに尼子義久は毛利氏に降伏して城を明け渡すに至った。

最後まで籠城していた将兵は、元就から「武士の亀鏡」とほめられ、それぞれが思い思いに四散することになる。

その中で山中鹿介はじめ河副久盛・立原久綱・三刀屋蔵人・森脇東市正ら数十人は、義久、倫久、秀久の尼子三兄弟を、幽閉される途中の杵築まで見送ることが許されたため、そこで主従決別の盃を交した。

これが、主君尼子義久と尼子家臣らとの永訣だった。

三兄弟は安芸に護送され、鹿介らは望みを将来にかけて、故国出雲を後にする。

ここに経久以来、山陰・山陽に威勢をはった尼子氏は没落。月山富田城はついに毛利氏の手に帰したのであった。

尼子氏再興第一ラウンド

鹿介の第一次尼子家再興運動は、1568年に始まった。

鹿介は22歳で主君との別れの盃を交わしたあと、京都で浪人生活を送っていたが、尼子家の旧家臣たちと共に、尼子誠久の五男で僧侶であった尼子勝久を還俗させて担ぎ、月山富田城の奪還を目指して1569年に挙兵した。永禄12年(1569)には島根半島千酌湾に上陸して忠山に陣を据え、出雲国へ侵攻し、末次城を拠点に勢力を拡大した。

勝久の周囲に集まった旧臣は、200余名。そして尼子再興の機を耳にして集まった面々は、森脇東市正久仍、目賀田新兵衛尉幸宣、同幸定、河副美作守久盛、多賀兵庫助高信、屋葺右兵衛尉幸堅など約3000人で、その多くは永禄9年の富田開城の屈辱までを見届けた人々だった。

尼子軍は新山城に本営を移し、故城の月山富田城を攻撃したが奪回には至らず、明けて元亀元年(1570)2月、迫り来る毛利軍2万5000もの大軍を、およそ4分の1の7000の兵でもって月山の近くの布部山=要害山に迎え撃ったが、毛利の大軍の前に大敗し、尼子十勇士の一人横道兵庫助を失った。

さらには山中鹿介につぐ十勇士の大立物、秋上庵介が毛利に降り、さらに六6月3日の佐太の勝間城の戦では勝久の側近、三刀屋蔵人や十勇士に名をつらねる上田早苗介が討死してしまう。

1571年には最後の拠点である新山城が陥落し、尼子勝久は隠岐へ逃れた。末吉城に籠もって戦っていた鹿介も毛利軍・吉川元春に捕らえられ尾高城に幽閉されたが、隙を見て執念の脱出に成功した。

毛利元就が居城の郡山城で75歳で没したタイミングで鹿介らの反撃が予想されたがそれはならず、鹿介ら残った尼子主従は京都に走り、再興の第一戦は結局失敗に終わった。

尼子氏再興第二ラウンド

尼子牢人が京都に走ったころ、戦国の舞台は織田信長によって急展開をみせていた。鹿介らは信長の援助を得て因幡国に進出。ここにおいて再興第二戦を画策する。この第二次尼子家再興運動は、1572年から再開する。

幽閉された尾高城から決死の脱出に成功した鹿介は隠岐に逃れ、1572年にまた本州に戻り、信長の中国征伐の先鋒となって、山陰に入って故国出雲を回復しようとした。丹後から因幡の海岸に渡り、船を岩本につけ、浦富の桐山城を攻めてまずここに籠る。

但馬国に潜伏しながらゲリラ的に数々の攻防を重ねつつ、尼子勝久と共に再起を図っていった。

1573年には、拠点とした岩美町の桐山城から、甑山城(こしきやまじょう)の戦い、鳥取のたのも崩れ、翌年の鳥取城の戦いなどを重ね、鹿介は尼子家再興のための大きな足掛かりを築いていく。

この頃まで因幡の本城は湖山池のほとりの布施にあったが、この地でも鳥取城を拠点とする武田高信が次第に勢を得ていたので、鹿介は山名豊国を助けて高信を討って因幡一円に勢力を張ろうとして、桐山の城から甑山(こしきやま)の城へと移った。

甑山は鳥取県岩美郡国府町町屋にあり、標高80メートルとさほど高い山ではないが、かなり急崖だった。下の写真がその甑山だ。

鹿介のもとには山名の旧臣たちが多くつき、これを知った鳥取城の武田高信は甑山城を攻撃したが、甑山の要害に阻まれて失敗。逆に鹿介は武田高信の軍勢に大打撃を与え、武田勢は再起不能なまでに討ち破られて鳥取城に退いた。これが「鳥取城のたのも崩れ」である。

これは南東方向から北西方向を撮ったものだが、甑山の向こうに鳥取城のある久松山と鳥取市街が広がっている。 少し山すその方に近づくと急峻な坂道、この上に攻め上るのがいかに困難かがわかるだろう。

この「鳥取のたのも崩れ」では毛利軍の武田高信を敗走させ、9月には鹿介率いる尼子再興軍は鳥取城の戦いにて高信の居城・鳥取城をついに攻略した。鹿介の間違いは、その時、山名豊国という小物を城主に据えたことだった。山名豊国はたった1ヶ月で、毛利の謀略にまんまと騙され、鹿介を裏切ってしまう。

歴史に「たらればはない」と言われるが、この裏切りがなければ、鹿介はが尼子氏再興を実現していた可能性は高い。但馬山名氏の裏切りによってたちまち支援を消失し、吉川元春と小早川隆景らの攻撃によって鹿介は徐々に孤立化。1576年5月、尼子再興軍は若桜鬼ヶ城を退去し、因幡国から撤退したことであと一歩のところまで迫った2度目の再興チャレンジも失敗に終わってしまったのである。

かえすがえすも、人を騙して自分だけが生き残ることだけを考えていた「毛利氏」、簡単に鹿介を裏切った「山名氏」が個人的には憎くてたまらない。

尼子氏再興第三ラウンド

因幡から伯耆、そして出雲奪還の計画はここに崩れ、鹿介はまたも挫折、京都に舞い戻ることとなった。

第三次尼子家再興運動は、1576年から始まった。鹿介は毛利氏に仕えることを断固拒否し、尼子家の再興を胸に秘めて、明智光秀の仲介で織田信長の後ろ盾を得、軍資金と多数の兵を預かって明智光秀の傘下に入っていた。

そして尼子再興の第ラウンドの舞台は、ところを山陰から山陽に移し、播州上月城が主戦場となる。というのは、この第三ラウンドは、信長の先陣で中国征伐の総帥羽柴秀吉と、毛利の総帥毛利輝元を補佐する吉川元春・小早川隆景との一世一代の対決でもあったのだ。

1578年、毛利方の赤松氏が籠る上月城は秀吉軍によって落とされ、代わって尼子勝久を担ぐ鹿介らが羽柴軍の最前線を担って上月城に入った。尼子勝久と共に入城を許された鹿介は、この上月城を拠点として再興運動を本格化しようとした。

しかし上月城は、毛利3万の大軍に包囲されてしまう。この時秀吉は尼子主従を救おうとして、尼子旧臣で秀吉のもとにいた亀井茲矩(湯新十郎)を上月城中へ潜入させたが、これまでさんざん騙され裏切られてきた鹿介らはそれに応じなかった。

これが運命の分かれ道、結局上月城は毛利氏3万の攻撃の前に落城、尼子氏最後の血統・勝久は自害してしまう(享年26歳)。つまりはここに出雲の主大名・尼子氏は、完全に滅亡したのだった。

一方、鹿介は生きてこそ成せる4度目の再興チャレンジを胸に降人となり、捉えられ、西へ送られる途中、備中松山城のふもと、高梁川(甲部川)と成羽川の合流点にあたる合の渡において謀殺される。

天正6年7月17日、鹿介は34歳の生涯に幕を閉じた。

鹿介が描いた尼子再興の野望は、2度、3度と試みるも、大軍を擁し、謀略の限りを尽くす毛利軍の前に、3度にわたって阻まれてしまったのである。

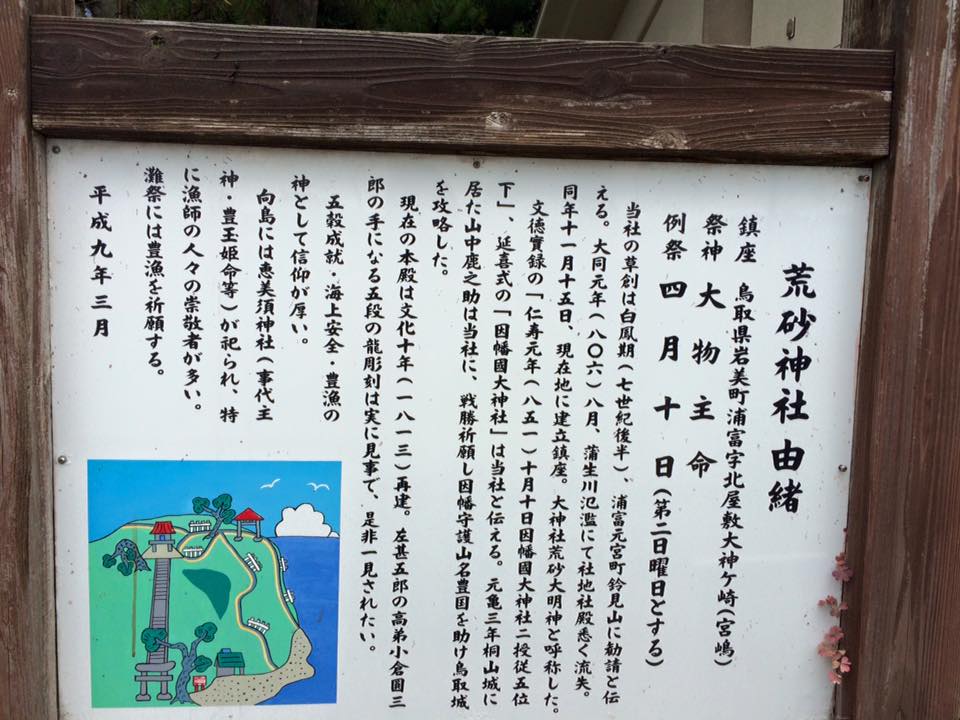

荒砂神社・宮島・向島

鹿介が矢を奉納した鳥取県岩美町浦富に鎮座する荒砂神社の歴史と浦富海岸内の鳥居がある宮島の伝説、向島、美取神社についても触れておこう。

荒砂神社は、鳥取県岩美町浦富の浦富海岸に面する岩の上にある神社だ。

現在は陸続きになっているが以前は鳥居前にも波が来ることが度々あり、806年(大同元年)8月に蒲生川が氾濫して社地社殿が被災。現社地に移遷している。大洪水で流されたご神体が浦富海岸の島の側で上がったのでそこを大神ヶ崎といい、この島を宮島と呼ぶようになった。神社も大神神社(おおみわじんじゃ)荒砂大明神と称されていたが、明治時代に荒砂神社と改称されている。

鳥居をくぐり、急勾配の石段を登り境内から望む浦富海岸はとても美しく、清掃や保護活動、祭事など、地元の氏子の皆様に大切にされている神社である。

宮島の沖には向島(むこうじま)があり、島は二つに分かれていて、手前が小向島、松の木があるのが大向島で弁財天を祀っている。

ご存知恵比寿(恵美須)神社は七福神の恵比寿様を祀る神社で、恵比寿は事代主神(ことしろぬしのかみ)と同一視され、七福神の一柱として知られている。ちなみに豊玉姫命は海神の娘で安産や子孫繁栄、また水の恵みをつかさどる神、弁財天は七福神の一柱の水の神様だ。

道の駅「きなんせ岩美」は最高ランク!

道の駅「きなんせ岩美」は、鹿介が尼子氏再興第二ラウンドの拠点とした桐山城の麓南側、鳥取県の北東端の岩美町にある。

桐山城はじめ、荒砂神社・宮島・向島など、浦富海岸の絶景巡りの拠点として絶好の立地だ。

駐車場は広いが、かなりの車が停まっていて、ここが人気の道の駅であることがわかる。

トイレは、大変きれいに清掃していただいている。とてもありがたいことで、感謝しつつきれいに使わせていただいた。

休憩環境としては、館内に滞在する分には快適で、申し分ない。館外はシンプルに駐車場だけなので、ここでトイレ休憩や買い物の目的を済ませたら、本格的な休憩は浦富海岸で絶景を眺めながら休憩するのがいいだろう。

道の駅の施設は、物産館、農作物直売所、水産物直売所、肉屋、レストラン、軽食コーナー、コンビニエンスストア。

まず、この道の駅の最大の魅力から。

鮮魚が驚くほど安い、これがこの道の駅の最大の魅力だ!

おそらく都会のスーパーで買う半額以下の値段で新鮮な魚介類が売られている。 岩美町の主要産業は漁業ではあるが、兎にも角にもその安さに驚くのである。

農産物の直販品も非常に安い。

数も種類も素晴らしく、この道の駅は、買い物するには最高ではないか。

物産館では鳥取県定番の特産品が販売されている。

鳥取県といえば20世紀梨。

「20世紀梨スイートサンド」「鳥取20世紀梨パイ」、 因幡の白うさぎ伝説をモチーフとした「白兎の里」「因幡の白うさぎ」「白うさぎフィナンセ」、 日本海の幸を用いた「焼きカニせんべい」「モサえびせん」等は定番中の定番だろう。

海産物を加工した「鯖のへしこ」「焼き鯖」「カニかまぼこ」「アゴ竹輪」「とうふ竹輪」なども、本当に美味しそうだ。

レストランは魚料理が中心だ。鮮魚を使ったメニューが数多く提供されている。

軽食堂では、鳥取県でしか味わうことができない「幻のもさ海老天」、特産品の白いかが入った「千貫松カレー」が人気である。