名瀑ひしめく知床半島。

しばし仮眠をとらせていただいた知床半島の付け根にある道の駅「しゃり」を出て、「オシンコシンの滝」→「フレペの滝」→「カムイワッカ湯の滝」の順に、3つの名瀑を巡った。

これら3つの滝は、「知床」「滝」で検索するとトップスリーでヒットする人気の滝だが、それぞれ全く異なる景観と性質を持っている。

なので連続して訪れても「ただ水が落ちているだけじゃないか〜」と冷めた気持ちにはならないだろうし、「紅葉もちょっと絡んでの絶景が見れるんじゃないか」と大いに期待して。

知床半島を、岬の方向に向かって車を走らせた。

オシンコシンの滝

道の駅「しゃり」から国道334号線を北上し、道東の秘境・世界自然遺産の知床を目指す。

見落として通過してしまうことはまずないと思うが、信号がほとんどない海沿いの道を気持ちよく走っていると、斜里町のチャラッセナイ川の河口付近に「オシンコシンの滝」が忽然と現れてびっくり。

知床八景のひとつに数えられ、知床最大の滝でもある「オシンコシンの滝」。

相当の距離を走ったわりには実にあっけなく着いてしまった。

北海道ではアイヌ語が語源となっているスポットが多いが、この「オシンコシン」という名前もそのひとつである。アイヌ語で「エゾマツが群生するところ」という意味の「オ・シュンク・ウシ」から転じたとされているが、私のニックネームが「コッシン」ということで、到着前からとても親近感を感じていた。え?そんなことはどうでもいい??

駐車場に着くと、そこから歩いてわずか5分。

滝の中ほどの高さまで階段で登って、間近で滝を見上げる。

凸凹の岩肌を滑り落ちる、末広がりの面白い形だ。

その岩肌はゴツゴツと荒々しく、そこを水しぶきをあげながらザアザアと流れ落ちているため、まずその際立つ白さに目を奪われる。

幅約30メートル、落差約80メートルの途中で水の流れが2手に分かれていることから、「双美の滝」とも呼ばれている。落差があることで生まれる迫力と、大きく2つに広がる水の流れの美しさは独特で、当然ながら日本の滝100選にも選定されている。

「オシンコシンの滝」は、通年見学可能。春になると山々からの雪解け水で水量が増し、一年で最も迫力のある光景となる。

また、滝の上には「オシンコシン展望台」があって、知床連山が遠望でき、流氷の季節には見渡す限りの白い海原は必見の価値があるそうだ。

冬用タイヤだけでなくチェーン、車中泊には相当の防寒対策が必要となるが、ここからの流氷はいつかぜひ見てみたいし、ぜひ絵に描いてみたい。

フレペの滝

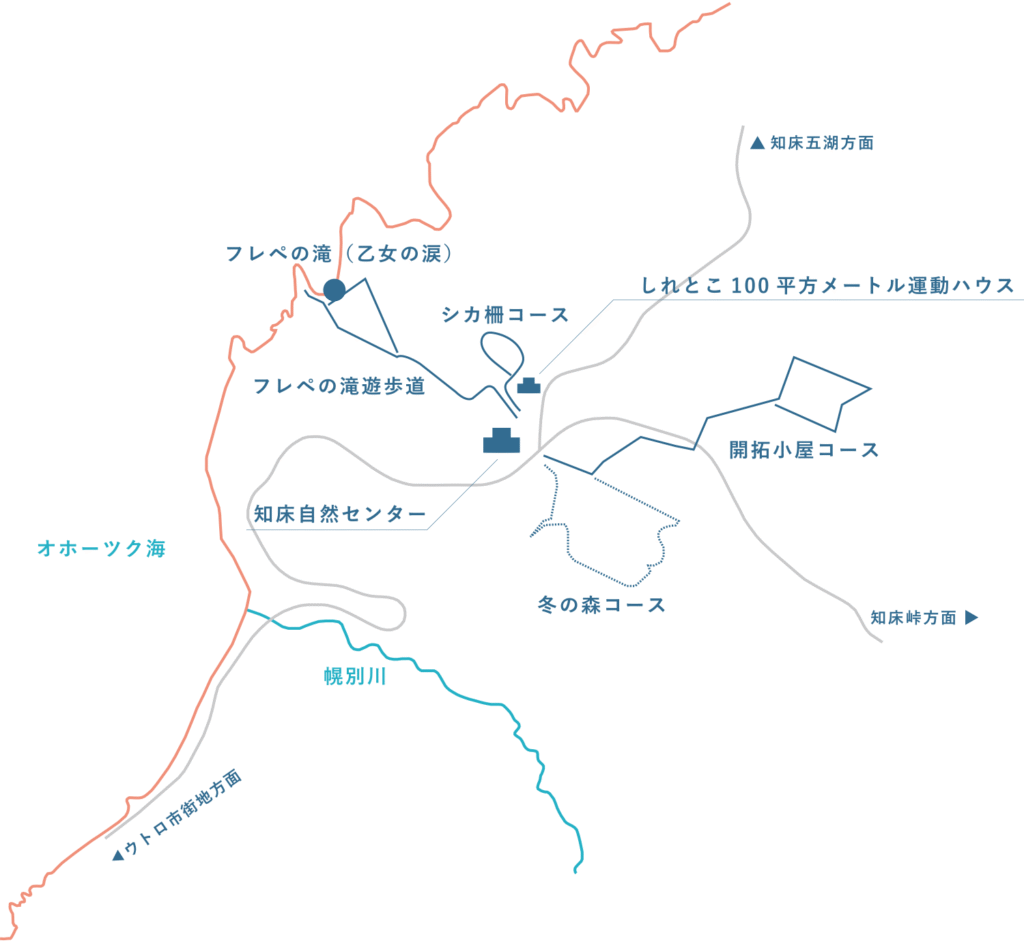

国道334号をそのままさらに進んで、ウトロ市街地を抜けると「知床自然センター」に到着だ。

ここから「フレペの滝遊歩道」を20分ほど歩けば、展望台から断崖絶壁とオホーツク海を眺めることができる「フレペの滝」である。

フレペの滝遊歩道は世界遺産知床の代表的散策路の一つ。知床自然センターを起点として、フレペの滝、ウトロ崎灯台、自然園を経由する片道約1㎞(往復2km)がルートに定められ整備されている。

フレペの滝は、知床半島プユニ岬東の断崖からオホーツク海に流れ落ちる滝で、滝そのものの魅力もさることながら、ここには知床半島の海と山と滝、そこで暮らすエゾシカをはじめとする様々な野生動物など知床の魅力が凝縮された場所と評されていて、「知床八景の中で最も気軽に世界自然遺産を散策できる」その値打ちがすごい。

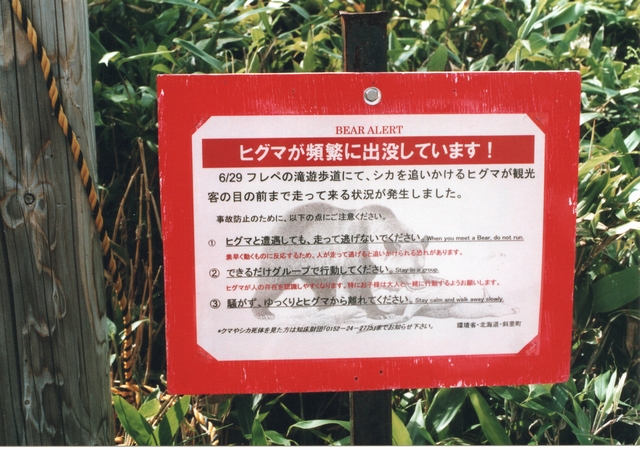

秋の入り口の今ごろは、動物たちも冬に向けてせっせと働いているので、野生動物の遭遇率は非常に高い。ということはもちろんヒグマと遭遇する可能性も高いということ。立ち入り禁止制限がかかる場合もある。

ヒグマの出没情報などを事前にリサーチすること、そして熊よけの鈴、スプレーなどは当然必須であるし、安全をより期すためにガイド付きのツアーに参加することが推奨されている。

フレペの滝は「潜流瀑」というらしいが、滝につながる川は無く、知床連山に降った雨や雪が地面に染み込んで、それが100メートルの高さの断崖の割れ目から吹き出している。

そして、オホーツク海へと流れ落ちていく。その落差は約60メートルある。

川から流れ落ちているわけではないので水量が少なく、滝らしい迫力はないが、大地が泣いて零れ落ちる涙のように見えることから、地元では「乙女の涙」という愛称で呼ばれてきた。

岩壁にはカモメやウミウなどのコロニーもあり、厳しい自然の中で生きる野鳥たちの営みも見ることができる。

滝の展望地に着くと、そこからの絶景がまたすごい。

カムイワッカ湯の滝

ウトロ温泉街より国道334号、北海道道93号知床公園線を経由し約28km。

知床硫黄山から流れるカムイワッカ川にあるのが「カムイワッカ湯の滝」である。

車でカムイワッカ湯の滝へ行く場合は、道中の運転に注意が必要だ。

知床五湖から分岐した滝への道は舗装されていない、かなりの悪路なのである。

砂利道なので滑りやすく車体は常に不安定な状態な上に、ガードレールがなく、しかも道幅が狭い。なので、ちょっとした油断で事故が起きる可能性がある。こんなところで事故ったら、JAFのお世話になるのも難しいだろう。

また、森からエゾシカやキタキツネ、時にはヒグマも出てくることもある。

まあ、スピードは出さないだろうが、野生動物たちをしっかり回避できるように心の準備を怠らないことだ。

さて「カムイワッカ湯の滝」は、標高は400メートル、落差20メートルの渓流瀑である。

知床半島のほぼ中央にある活火山の硫黄山を源流とするカムイワッカ川に掛かる。

川には温泉が流入し、連続する滝のそれぞれの滝壺が野趣溢れる天然の露天風呂となっているので、「野湯」とも呼ばれる。

カムイワッカはアイヌ語のkamuy(神、または神のような崇高な存在の意)、とwakka(水の意)が組み合わさった言葉であり、この川の温泉成分は強い硫黄成分を含むため有毒であり、生物が生息できない「魔の水」とも解釈されている。

かつてはどの滝壺にも自由に入浴できた。

下流から「一の滝」から「四の滝」まであって、滝を登っていくと徐々に水温が高くなる。上流の滝壺に行くほど湯温は熱くなるので、高温の湯の流入による火傷や、岩場から転落する事故も結構あったようだ。

2005年に知床が世界遺産に登録されたことによって観光客が激増し、事故の危険が更に増したため、同年以降は適温の滝のうち一番下の通称「四ノ滝」の滝壺以外は立ち入り・入浴禁止となり、また、落石も起こって、翌2006年からは車道から100メートルほどで最初に現れる小滝である通称「一の滝」より上流への立入が禁止された。

シーズン中は監視員が常駐するようになっており、行くこと自体を事前に予約して、許可を得ることが必要にもなっている。

利用期間も短く、7月1日~10月1日のたった3ヶ月間。それ以外の期間は閉鎖されてしまう。

カムイワッカ川の最下流、カムイワッカ湯の滝からは約1km下流に、カムイワッカ川の水が直接オホーツク海に落下する「カムイワッカの滝」がある。

混同しやすいが、こちらには「湯」が付かない。落差は約30m。分岐瀑で、かなり幅広の姿形を持つ。

この滝には陸路で近づくことは無理であり、ウトロ港から運航される遊覧船から見るしかない。

落水が硫黄などを含む強い酸性であるため、河口付近は岩場に藻がほとんど生えておらず、化学反応で海水がエメラルドグリーンになっている。

秘境・知床を代表する滝の1つであり、かつて滝のそばで硫黄を採掘していた小屋跡の柱が残っている。

観光船おーろらから見える「カムイワッカの滝」

道の駅「しゃり」

北海道の道の駅100番目に完成した道の駅「しゃり」は、斜里町市街地の中心にある。市内には寿司屋もあるが、ネタが載っていない「しゃり」しか食べられないということはないので、ご安心を。

さて この道の駅は知床半島の付け根に位置することから、ここを拠点にして半島へとしゃしゃりでていく、知床観光への出発地として最適な立地である。

「人びとがふれあい・にぎわう“交流ひろば”づくり」をコンセプトとして、地域の交流拠点の場として産業振興及び地域の活性化を図るために町によって設置され、2007年4月にオープンして20年近くになる。

駐車場はそんなに広くない。が、満車は心配しなくても良さそうだ。

この日もまあまあ空いていたので、数時間仮眠させていただいたが、大変快適、熟睡できた。

トイレは綺麗にしていただいており、とても気持ちよく使わせていただいた。

休憩環境としては、とてもいい。

館内はフリーWiFiとなっており、大型テレビ画面では知床の観光案内を中心に、観光情報を提供。知床の自然の映像を紹介している。

目を引くのは、斜里町の友好姉妹都市・弘前市から伝授され作られた「扇ねぷた」の山車。ホール中央に展示されている。

また、学校より払い下げのピアノを修理し、知床のシンボルマーク「トコさん」を装飾したストリートピアノが設置されている。

道の駅では、飲むと運が来るという「来運の水」と「来運神社」関連グッズが人気を集めていた。

食事は「知床くまうし」で。

昼は豚丼やラーメン、夜はジンギスカンがメイン。スナックコーナーでは、夏季限定でソフトクリームやコーヒーを販売している。

道の駅に隣接して、「斜里工房しれとこ屋」がある。

「知床トコさん」を売り出しているのは、まちづくり会社を標榜する「一般社団法人知床しゃり」。

道の駅しゃり館内にて、『Shiretoko Sustainable Station COBAKO Shari』を運営している。

店内では、お土産としても人気の「知床トコさん」関連商品をはじめ、地域内で作られた各種の工芸品、コーヒーや斜里町の農産物を使用したにんじんジュース、しそジュースなどの飲料などが提供されていた。