2022年11月、阿南町の「和合の念仏踊り」と「新野の盆踊り」が、「風流踊(ふうりゅうおどり)」

として「跡部の踊り念仏(佐久市)」とともにユネスコ無形文化遺産に登録された。

新野を縦断する道路は、「遠州街道」と呼ばれていた古来ある道だが、「まつり街道」とも呼ばれるこの街道は、上方文化を反映した独自の祭りが発達した。

祭り文化・伝統芸能の吹き溜まりともいわれるこの新野地区には今でも連綿と続けられている祭事が多く残る。国の重要無形文化財に指定されている「雪祭り」も、「新野の盆踊り」もそうである。

しかし時は流れ、新野を含めて阿南町は、長野県内でも特に過疎化が著しい。

毎年お盆の「新野の盆踊り」の際には地元出身の若い人たちが帰って踊りに参加するのだが、何せ笛や太鼓など鳴り物がない中で踊る、とても静かなものらしい。ところが一転、盆踊りの最終日の早朝に行われる「踊り神送り」では、盆踊りの終了を告げる人々(地元のシニア中心)と踊りを継続しようとする人々(帰省した若者中心)との鬩ぎ合いによって賑やかなクライマックスを迎える、そんな一風変わった盆踊りということだ。

信州の最南部となる新野地区から5kmほども南下すると、もう愛知県東三河地方だ。新野地区は信濃ではあっても、北・東信地方や松本周辺よりも遠州や三河の方がはるかに近く、街道を通じて上方の文化の伝播もあって、風土習慣も三河や遠江の地に類似したものが多いようだ。

新町の北に咲く枝垂れ桜

そんな新野地区から遠州街道を北に行けば、下條村、そして写真のような立派な枝垂れ桜で有名な飯田市毛賀地区だ。

この桜は胸高周囲約3.8m、樹高約15mの古木で、斜面の下へ滝のように流れる樹形がとても見事だ。古木ながらも樹勢や枝振りが良く、シダレザクラの典型的な樹形を保っている。

ここから国道151号線沿いにひたすら南下。 徐々に交通量が少なくなってくる中、約20数キロ進んだ所に新野地区がある。

千石平と呼ばれる貴重な平野部

天竜川の本流から西に外れた高原地帯に位置する阿南町域南部の新野地区は、この地域としては珍しく比較的広い平地が広がり、交通の要衝、物流の中心としての長い歴史がある。

新野周辺の貴重な平野部は「千石平」と呼ばれ、街道の十字路として物資が集まりやすい土地でもあった。伊那地方一帯で盛んに行われた中馬制度もあり、商業が発達。一大在郷町として、また街道の要衝として、下伊那郡南部における中心集落のひとつであった。

新野地区は、西は売木村、東から南は天竜川流域にあたる天龍村に接し、それらとを結ぶ東西の国道、町域を縦断する県道がここで交わっている。

現在でも町のあちこちには伝統的商家風建築が残っていて、その比率は高くはないものの、やはり古い町であることはわかる。営業されていないものも多いのだろうが旅館の看板や表示が残っている建物もあって、かつての街道集落の賑わいを思わせる。

長野県最南端の道の駅

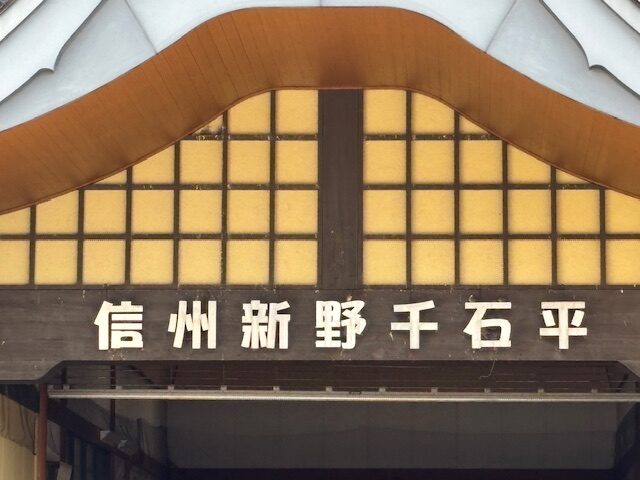

そんな新野地区に、道の駅「信州新野千石平」はある。

新野地区を含め、阿南町は県内最南端の町で、長野県内でも特に過疎化が著しい。 しかし、道の駅は過疎化に悩むとは思えないほど、多くの客で賑わっている。

この道の駅、平成27年に「重点道の駅候補」に選定されていて、地区発展の起爆剤的役割を期待されているようだ。

なるほど、駐車場にはそこそこの台数の車が駐車している。それでも十分な広さがあり、2時間ほどの仮眠も快適だった。

トイレはしっかり清掃していただいており、大変気持ちよく使わせていただけた。

休憩環境としては、可もなく不可もなく。屋内外の休憩スペースのバランスはいいと思った。

レストランとパワフルな売店、物産館、農作物直売所

立派なレストランもあるが、売店も充実していて、食事の選択肢が多いのはとても良い。

建物の外の売店コーナーでは、他に御幣餅(五平餅のことだが、新野では御幣餅と書くらしい)、蕎麦、ソフトクリームが販売されている。私は昼食に山菜そばをいただいたが、これはレストランではなく、売店で食したものだ。

下の写真のような、衣類や雑貨を扱う売店もある。

物産館では、むかごそば、雪豆腐、干し芋、信州麹味噌「蔵」、茶、漬物、寒天、おやき等々、信州の特産品を幅広く販売している。

農作物直売所は「新野なす」「新野トウモロコシ」をはじめ、トマト、キャベツ、カボチャ、舞茸、しめじ等のキノコ類など、高原ならでは、充実の品揃えだ。