“能登島” は、石川県の七尾湾に浮かぶ小さな島だが、その形が私の子どもの頃にNHKでやっていた「人形劇 “ひょっこりひょうたん島” 」に似ていることから、“ひょっこり能登島” の異名を持つ。

連続人形劇『ひょっこりひょうたん島』は、無名の若手作家だった井上ひさしの名前を一躍有名にしたNHKの元祖「お化け番組」だ。

最初の東京オリンピックと同じ1964(昭和39)年に放送が始まった『ひょっこりひょうたん島』は、漂流する島が舞台の、奇想天外な物語。子どもの視点で社会や権威を風刺するセリフの面白さが大人にまでファン層を広げて大ヒットし、1969年までの5年間で、1224回も放送された。

「地獄をば わが世とぞ思う」by ドン・ガバチョ

漂流する島に、政治家や博士や悪党や教員や子どもたちが偶然集い、皆で迫り来る敵を倒し、徐々に仲間意識が生まれる…という人形劇の内容は、そこに世界観がなかったらただの漂流記である。

半世紀のちに生まれた傑作の「ワンピース」も、そこにある世界観が子どもたちの心を捉えたように。当時井上ひさしさんは、社会情勢に対する風刺やメッセージを劇中にバンバン盛り込んでいた。たとえば…

「地獄をば わが世とぞ思う」

これは、ドン・ガバチョ大統領が窮地に追い込まれた時に発した、不屈の精神の表明だ。

遅々として進まない能登の「復興のリーダー馳浩知事」に改めて聞かせたいし、自分の保身ばかりに執着するだけの今の政治家などは一列に並べ、ガバチョの爪の垢を煎じて飲ませてやりたいと思うほどだ。

のとじま水族館にひょっこりと

「地獄をば わが世とぞ思う」という名言のあと、ガバチョはこう続けて挫折した人々を励ました。

「明日がダメなら、あさってがあるぞ。あさってがダメなら、しあさってがあるぞ。いつまでたっても明日があるぞ」と。

何を隠そうハゲを隠そう、能登島は、私が40歳になって数年間トライアスロンに挑戦した際、スイム、バイク、ランの総合練習ができる絶好の場所として通った島である。

今年も8月24日には能登島トライアスロン大会が復活し、多くの人が参加したようだが、こうして少しずつでも元に戻っていこうとする不屈の精神こそ、本当に大切なものだと思う。

ガバチョの不屈で前向きな精神で「ひょっこり能登島」が、ひょっこりと復活し、島のみなさんの結束もひょうたん島の住人たちのように強固であり続けてほしいと願いつつ、子どもたちの夏休み最終日、能登島では最初に完全復活している「のとじま水族館」にひょっこり顔を出してみた。

夏休みの最後にしては物足りない感じはしたが、それでものとじま水族館の駐車場には石川・金沢ナンバーだけでなく、私たち神戸ナンバーはじめ県外ナンバーの車もちらほらと見られた。

震災前の能登島と、震災後

能登島には、ひょっこり温泉、海水浴場、海釣り、ゴルフ場などがあって、年間100万人ほどの観光客が訪れるリゾートアイランド、だった。

2024年1月1日までは。

地震で甚大な被害を受けた能登島も徐々に復興してきているとはいえ、能登島にかかる2本の橋、この島に渡るには西側の “ツインブリッジのと” と、南側の “能登島大橋” があるが、 “ツインブリッジのと” はいまだ通行止めのままだ。

“能登島大橋” を渡って島に入ると、港には漁船、レジャー用のボートもちらほら見えて、スーパーやコンビニ、ホームセンターやドラッグストアも普通に営業している。それだけを見ると皆さん普通に生活されてるようにも思えるのだが、たとえば島内の道路のうねりや凹凸はまだ結構大きく残っているし、実際工事中の場所はとても多く、完全復活の道はまだまだ遠いという感は否めない。

そんな中、能登島水族館の完全復活は、今後、能登島の観光を牽引していくという意味において非常に大きな意義があるだろう。

夏休み最後の日

いろんなものやことが多様化し、学校の新学期の始まりの日程も、今はバラバラのようだ。

昔はみんな8月31日に夏休みが終わり、明日から9月、新学期という子どもにしたら大きな区切りだった。私などは、まだ純粋な頃はサボってやってなかった夏休みの宿題をなんとかしようと焦っていたが、してなくてもなんとかなるとわかってからは開き直って、焦る気持ちすら無くしていたことを思い出して恥ずかしい(笑)

それでも8月31日が夏休み最終日だという文化?はまだあるようで、日テレ系列のマンネリ番組「24時間テレビ」もやはりそんな日程で放送されていた。

「マンネリ」とは言ったが、TVの力で募金を集める意義については異論はないし、それを長く続けていることはいい意味での「マンネリ」。能登についても、石川県出身の俳優 浜辺美波や長嶋一茂の企画で、多くの人の善意が届けられ、またTVを見て能登に思いを致すことだけでも大切なことだと思う。

完全復活宣言で能登島の観光復活をリード

さて のとじま水族館だが、1年8ヶ月前はもちろん被災して、大きな被害が出た。

震災当時は水道が止まり、衛生面を考えると飼育困難ということで、アザラシやペンギン、イルカ、アシカなどが日本各地の水族館に避難せざるを得なかった。

職員の方はさぞ大変なご苦労をされただろう。

駐車場から水族館入り口までは少し歩くが、その道には上の写真の「完全復活」と書かれた幟がずら~っと並んでいる。

「完全復活」は、避難した仲間たちが、もちろんこちらに戻ってきているから出した宣言だ。

能登島全体が「完全復活宣言」できるその日まで、のとじま水族館が先頭に立って観光をリードしていくことに期待し、応援したい。

ジンベエザメがいる水族館

沖縄の美ら海水族館にいるような大きなジンベイザメではないにしても、大水槽を優雅に泳ぐ姿は圧巻だ。

ジンベエザメは水槽の中でも孤高の存在という感じで周囲に他の魚を引き連れず、優雅に泳いでいた。

のと海遊回廊

水族館本館の「のと海遊回廊」には大きな水槽が並び、プロジェクションマッピングと鏡を利用して空白を極力なくした迫力ある展示がされている。

能登半島沖の海を再現しているが、プロジェクションマッピングで次々と映像が変わっていく。

とても美しい。

イルカとペンギンはやっぱりかわいい

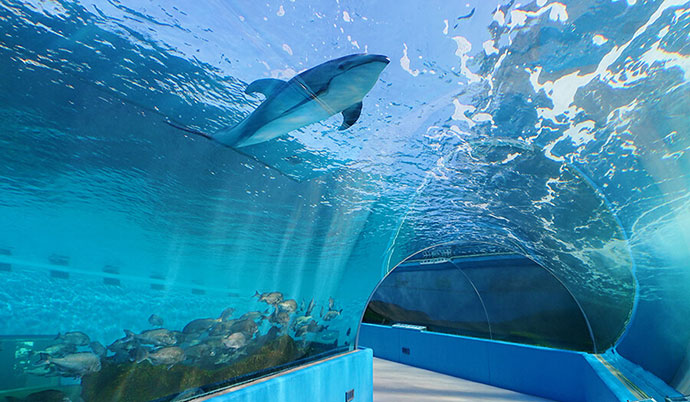

イルカのプールはアクリルトンネル付きのプールと、ショー用の大きなプールと2箇所あって、まずアクリルトンネル付きのプール(イルカの世界)へ。

能登島沖にもイルカが生息しているのでイルカ観察ツアーに参加すれば野生のイルカと触れ合うこともできる。

ショー用のプールでは、トレーナーの方々の場の盛り上げ方がとても上手で、会場の子どもたちが大盛りあがり。

子育てしていた時代に北海道の旭山動物園(水槽も多い)ではペンギンウォーク、鳥羽水族館ではイルカショーで、我が子たちが大興奮していたことが思い出されて懐かしい。

子どもにとっては、ワクワクドキドキする場所なんだろうな、自分も遠い昔はそうだったように(笑)

「海の自然生態館」では「イワシのビッグウェーブ」。

約1万尾のイワシが円を描くように群れ泳いでいる。大水槽のイワシの群れは、散らばるようで散らばらず、統率されているようでいないような、微妙な群れの形態は見ていて飽きない。

大型水槽の前にはソファーが設置されていて、ゆったりと観察できるし、そばに飲料の自動販売機もあるので、ここは休憩にも適している。

円柱型の水槽があって、アザラシが自由に泳ぐ姿を様々な角度から観察できる。

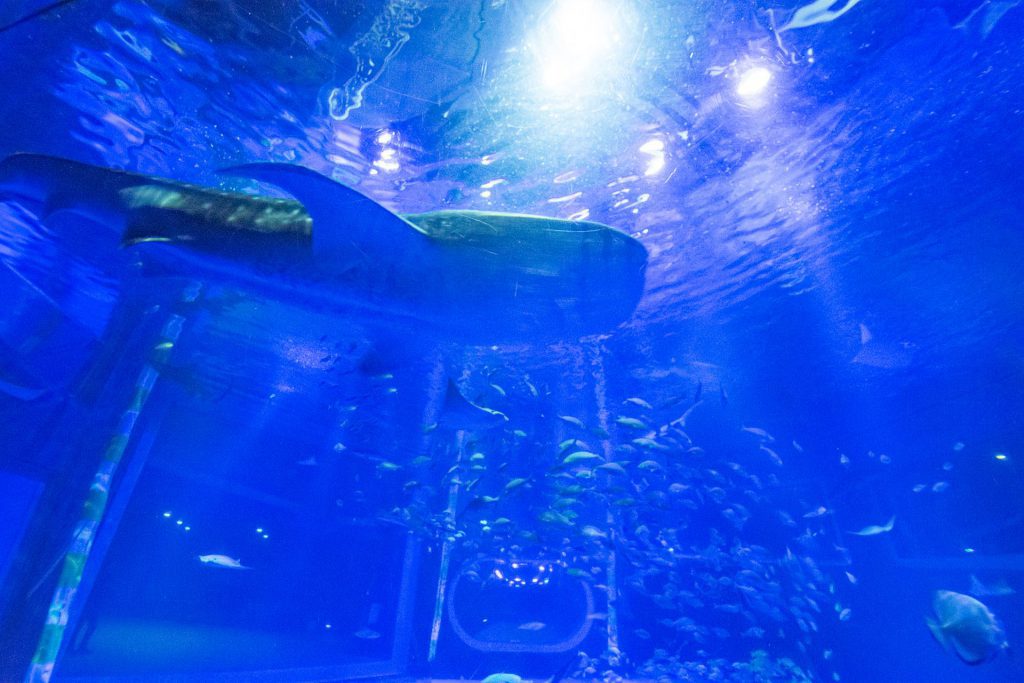

水量1,200トン、長さ22mの日本最大級のトンネル水槽では、イルカやペンギンが悠々と泳いでいる。

自然光が水面に反射して美しく、まるで海中散歩をしているような気分になれた。

ジンベイザメ青の世界からはじまって、さまざまな海の魅力を満喫できるのとじま水族館、まだの方にはぜひ体験してほしい。

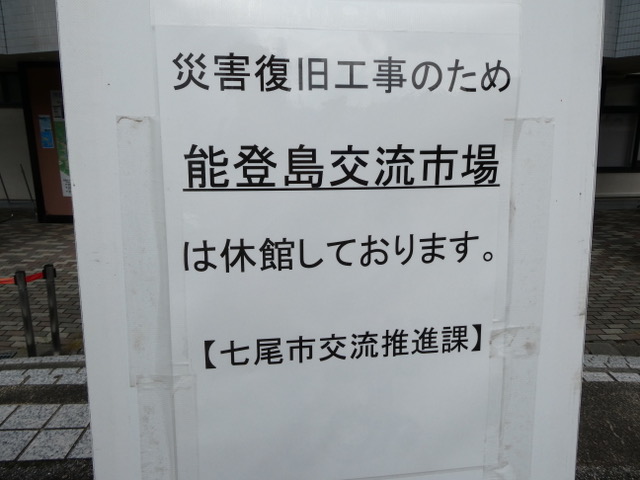

道の駅の修繕工事は、震災後1年半経ってようやく着手

さて、前回来た時には、完全に休館していて先が全く見えなかった道の駅「のとじま」。

島唯一の道の駅の復旧工事の着手は、なんと震災後1年半も経ってからだった。

震災からなんと1年半も経ってようやく建物の修繕工事が開始されたというのは、復旧復興の遅れが甚だしいことの象徴であり、まだまだ能登の被災地の多くがずっとそのまま放置されていることを認識させられるほんの一例である。

道の駅の駐車場から道路を挟んで反対側の目立つ建物は、1991年にガラス工芸の情報発信基地を目指してオープンした“石川県能登島ガラス美術館” 。

道の駅の隣にあるのが、1982年にできた“能登島ガラス工房” だ。

ガラス工房は見学できるだけでなく、ジュエリー・とんぼ玉の体験、サンドプラスト体験、吹きガラス体験など、自分の手でオリジナルの作品を作ることができる。

修繕工事が始まった交流広場、ガラス工房、そしてガラス美術館の3つの施設を合わせて、 “道の駅「のとじま」” である。

その中核となる交流広場の工事が完了し、道の駅「のとじま」が完全復活する日が一日も早く訪れることを願うのみである。