フォッサマグナ(Fossa Magna)とはラテン語で「大きな溝」を意味し、日本列島を横切る地質学的な溝のこと。日本列島がアジア大陸から離れる際にできたと考えられており、中央地溝帯とも呼ばれる。姫川は、このフォッサマグナの西縁である「糸魚川・静岡構造線」に沿って、まさに日本列島を東西に分割する大断層に沿って、白馬から糸魚川まで流れている。

つまり姫川流域は、北アメリカプレートがユーラシアプレートとぶつかり合い、地下深くに潜り込むという地球規模の活動が、地表面や地表近くに現れている稀有な場所だ。

また、この姫川は、全国でも有数の水質の良い河川としても知られる。

下流の穏やかな流れのほとり咲き乱れる桜が私を迎えてくれ、河原の様々な種類の石を拾いに来ている人たちの姿があり、河川敷にある野球もできる広場では子ども達の歓声が聞こえてくる。

このように普段は穏やかな姫川だが、大雨の際などには水害を引き起こすなど、荒々しいもう一つの顔がある(下の写真は姫川上流域)。

姫川渓谷

姫川を、河口から上流へ辿る途中に、川の流れによって作られた深い谷が「姫川渓谷」だ。隆起する大地を姫川の流れが激しく削ってできた渓谷で、実に200m~500mの深さがある。

ここまでの深さに削られた理由は、ここの地質が中・古生界や新生界からなり、幾多の地殻変動の影響で断層や節理が発達して、きわめて脆弱なものとなっていることによる。

長野県境にある葛葉峠一帯が代表的だが、ここでは姫川渓谷で起こっている崩壊・削剥(さくはく)・浸食現象がよく観察できるがそれもそのはず、葛葉峠は姫川河床から高さ150m、面積1km×500mの台地状の小山であるが、この峠自体が、姫川右岸の真那板山(1,219m)からの崩落地塊なのである。

この崩落地塊は、非常に脆弱な古生代の岩石(ペルム系)でできており、これらが、ほぼ水平な粘土化を伴う角礫岩帯を境に、しっかりとしたペルム系の上に乗っている。

また、葛葉峠崩落時にできた湖沼に堆積した粘土層も、崖錐堆積物にはさまれて観察できる。

そして、この粘土層から産した材化石からは峠の大崩落がわずか500年前と1,000年前程度と推定され、姫川渓谷の浸食がいかに速いかを知ることができるのだ。

暴れ川、姫川

姫川流域では実際、何度も土砂崩れがあった。

近年では姫川の支流・蒲原沢で1996(平成8)年に蒲原沢土石流災害が起こり、犠牲になった14名の慰霊碑が建っている。

また、姫川左岸の河口近くに位置し、縄文中期の遺跡も近くにある岩木・頭山集落は暴れ川・姫川との関わりは古く、江戸時代には幕府指定の水防普請箇所に選ばれ、1770年頃、幕府管理のもとに堤防が築かれた記録がある。

この地域ではたびたび襲う姫川の洪水に、村民は堤防上に水神碑と石祠を祀って鎮静を祈った。

この水神碑建立は、慶応3年(1867年)のこと。対岸の水崎にも延享4年(1747年)建立の水神社が祀られ、脇には水神碑が建っています。

全国唯一のキハ52系の気動車

この姫川に沿って運行されているのがJR大糸線だ。

昭和初期に建設工事が始まり、 1957(昭和32)年に長野県大町駅-糸魚川駅間が全線開通。全国唯一のキハ52系の気動車(電車ではなく動力がディーゼルエンジン)1両が、ワンマン運転を行い、鉄道マニアたちの人気を集めていた。

現在は車両は変わっているが、ローカル線ならではの風情は保たれている。

日本有数のヒスイの産地

姫川流域は日本有数のヒスイの産地でもある。

かつて、この地にいた「奴奈川族(ぬながわぞく)」は、5000年も前からヒスイを生活の一部にとりこんで勾玉(まがたま)を作っていたらしい。

古事記によると、姫川の下流、高志の国に奴奈川姫(ぬながわひめ)という賢く美しい姫がおり、その噂を聞いた大国主命(おおくにぬしのみこと)が出雲の国から求婚に来たという神話がある。

姫川という名が奴奈川姫に由来するかのように、姫にまつわる伝説は流域に点在する。

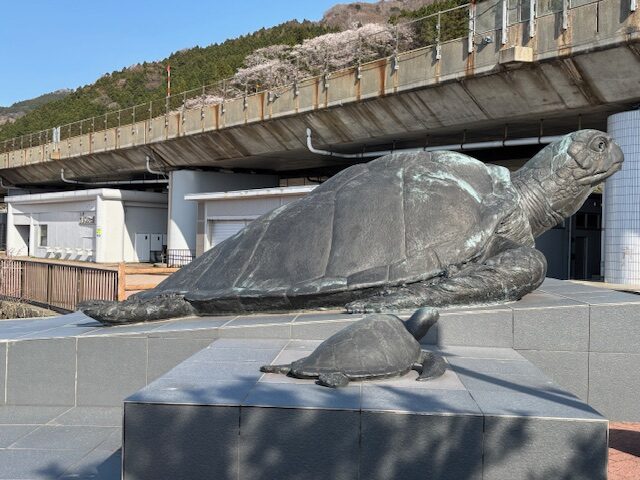

奴奈川姫像

交通の難所、親不知にある道の駅

新潟県北西部の糸魚川市、北陸自動車道の親不知ICからは国道8号線を東に1km、姫川からは7キロほど西に「道の駅 親不知ピアパーク」はある。

姫川と道の駅との間の景色は、海側はこんな感じ。逆に山側は、道路に迫りすぎて見上げることも困難な崖が続く。

親不知と言えば、日本屈指の交通の難所として古くから知られている。

海岸ギリギリまで高い崖が迫り、道路が整備されるまでは、幅1mにも満たない「渚の道」を歩かなければならなかった。 時折押し寄せる日本海の荒波に多くの方が波に飲まれてきた悲しい歴史がある。

橋脚技術が進化した現在は、海の上に橋を通すことにより道路を通しているが、平地が少ないのは昔と変わらない。 このため、狭い土地に県道、国道、高速、鉄道を通すため、幾重にも道路と鉄路が重なっている。

道の駅は高架下

道の駅に関しても例外ではない。

道の駅「親不知ピアパーク」は高速道路の真下に設置されているのだ。

高速道路の橋脚(=pier/ピア)が、道の駅の至る所にみられ、頭上を高速道路が走る。 もちろん駅名のピアパークはこの橋脚に由来している。

駐車場は、高架橋と海岸の間が狭いので、施設に沿って帯のように長い。

トイレも、東西に施設が長いので、高架下に同じようなトイレが複数箇所設置されている。

ちょっとした休憩場所は随所にある。

こんなモニュメント?も。

海産物の販売が中心

道の駅「親不知ピアパーク」は、海産物直売所、レストラン、軽食堂から成る。

海産物直売所内では新潟県、富山県の土産品も幾つか販売されているが、やはり日本海の幸が主体だ。

海産物直売所では日本海の幸がズラリ。

名物の「紅ズワイガニ」を始めとして、「スルメの一夜干し」「丸干しイカ」「ホッケ一夜干し」「幻魚干し」「レンコ鯛一夜干し」「塩もずく」等が所狭しと販売されている。

直売所の奥の方でも親不知地方の特産品が販売されているが、これらの特産品も翡翠のアピール以外はほぼ海産物絡みだ。

海産物がらみの商品の中にはは、新潟海洋高校プロデュースの「甘エビ醤油味付海苔」もあった。

親不知産の真昆布を使った「真昆布そば」、 富山湾の幸を使った「白えびラーメン」「ホタルイカの柔らか煮」「のどぐろ釜飯の素」など、どれも本当に美味しそうだ。

日本海の幸を満喫

「食」の施設は、レストラン「漁火」と軽食堂「レストピア」の2つがあり、そのどちらもで日本海の幸を満喫することができる。

インフォメーションセンターの奥(施設のもっとも東側)にある2階建ての建物の中にはレストラン「漁火」が入っている。

このレストランの名物は、カニ足天ぷらが山のように盛られた「カニ天丼」、親不知漁港直送の旬の地魚が盛られた「海鮮丼」だ。「海老天丼」「サーモン丼」なども美味しそう。

レストランは2階にあって、見晴らしは抜群。 海を見ながら食事を楽しめる。

海産物直売所の建物と同居している軽食堂「レストピア」では、お手軽価格の料理を味わうことができる。 親不知名物の「たら汁」、それにライスと小鉢が付いた「たら汁定食」、さらに刺身が付いた「お刺身たら汁定食」、 ヒスイ色?の麺が特徴の「ひすいラーメン」などが人気。

コシヒカリの米粉が入った「ひすいアイス」はデザートに。

世界最大級の翡翠と親不知展望台

さて、道の駅「親不知ピアパーク」でも猛烈にアピールしている翡翠だが、道の駅構内に「翡翠ふるさと館」もある。

糸魚川市内を流れる青海川の上流域には翡翠の鉱床があり、古くから翡翠の採取が行われていた。

現在は国の天然記念物に指定されて翡翠の採取は禁止になっているが、道の駅構内の「翡翠ふるさと館」で青海川の翡翠を見ることができる。

目玉は102トンもある、亀の頭のような形をした世界最大の翡翠輝石岩だ。

この道の駅に来たからには、西に3kmの場所にある「親不知展望台」に寄らない手はない。

道の駅周辺の海岸線は海岸線ギリギリに崖が連なる地形になっているが、車でトンネルや橋の上を走っていると、運転中にその地形の厳しさを感じることができない。

親不知展望台からは、崖のように海岸線に真っ直ぐ落ちる地形、崖と海の間に僅かにできる「渚の道」、 海の上を縦積みに幾重にも重なる道路と鉄路など親不知ならではの景色を見ることができるし、遊歩道があって、かつての「渚の道」を歩くこともできる。

親不知展望台は、夕日のスポットとしても有名だ。

能登半島が見える方角は夕日が沈む方向と同じである。 季節によっては、天気の良い日は富山湾越しの能登半島、そして能登半島の向こうに沈む夕日を見ることができる。