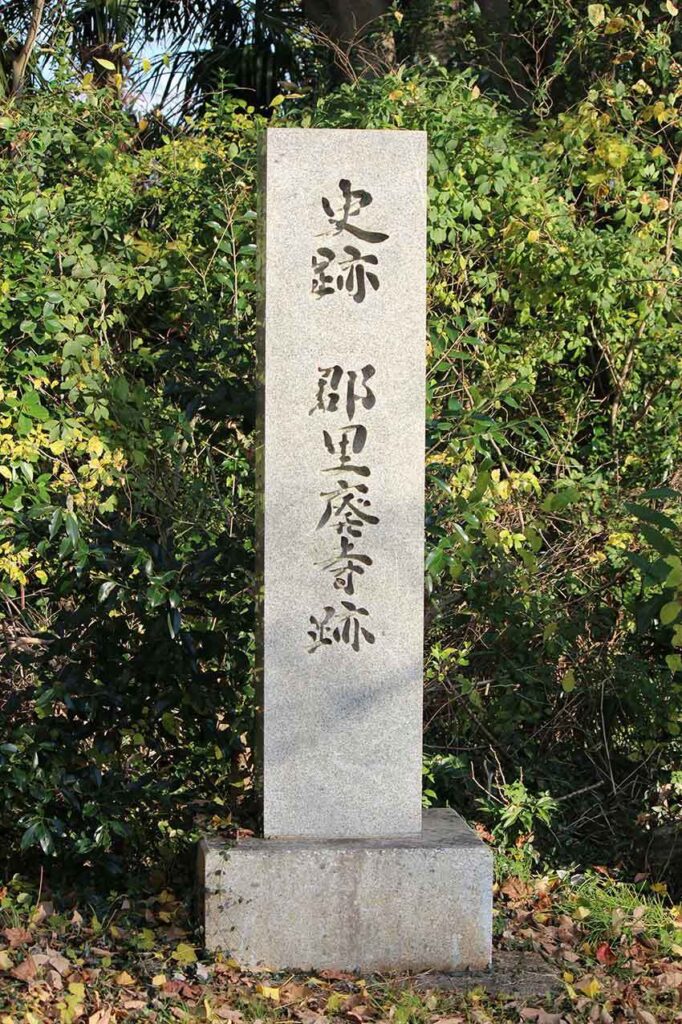

道の駅「みまの里」すぐ南にある郡里廃寺跡は、白鳳時代(約1300年前)に創建された県内最古の寺院跡です。これまでの発掘調査で、塔跡、金堂跡や寺域が判明しており、塔と金堂を東西に並べた法起寺式伽藍配置であることが明らかとなっています。特に塔跡は、心礎が基壇下におかれる地下式の構造であり、これは古代寺院跡などでも古いタイプのものにみられる特徴です。

遺跡としての重要性は、創建年代の古さのみでなく、段の塚穴や郡衙関連地名などとの時間的、地理的関係にもあります。郡里廃寺跡と段の塚穴の太鼓塚古墳は、約100年の時期差、約2キロメートルという近接した立地であり、郡を治める役所である郡衙を示唆する地名である「郡里」や交通の要衝である駅屋の存在の存在を示唆する「駅」「馬次」も近隣に存在します。

これらのことから郡里廃寺跡は、太鼓塚古墳の被葬者の子孫が一族の氏寺として建立したものであり、郡里廃寺跡を建立した一族が美馬郡を統括した郡司であったことが想像されます。

白鳳時代に創建された県内最古の寺院跡

郡里廃寺跡は、吉野川の北岸、扇状地上に営まれた白鳳時代創立の寺院跡だが、早くから立光寺の跡としては知られていた。

しかしこれまでの調査で塔や金堂,寺域の一部が明らかとなり、法起寺式伽藍配置をとるものであることも判明。白鳳時代に創建された県内最古の寺院跡であることがわかった。

そして、この寺院は美馬郡を治めた氏族の建立した氏寺であると考えられ、地方の郡衙所在地の様相を今に伝えるものの一つとして注目を集め、昭和51年には国史跡に指定された。

徳島県下最古の寺院の一つであるだけでなく、遺構をよくとどめている寺院跡として、四国の古代史解明に欠かせない重要な遺跡と評価されている。

美馬市美馬町周辺に古墳時代後期~律令期にかけての遺跡が多数

郡里廃寺跡が所在する美馬市美馬町周辺は,古墳時代後期~律令期にかけての良好な遺跡が数多く分布しており,その遺跡の内容は,阿波国府周辺のものに勝るとも劣らない。まず郡里廃寺跡の周辺をみると,横穴式石室の玄室の天井を斜めに持ち送ってドーム状にする特徴的な石室である「段の塚穴型石室」をもつ古墳が数多い。現在確認できているもので25基、既に消滅したものや未発見のものを考えると相当な数が存在していたと思われる。

この段の塚穴型石室の古墳は石室構造が特徴的なだけでなく、ほぼ旧美馬郡の吉野川流域に限られて分布しており、極めて地域色の強いものである。こうした分布状況から、古墳時代後期(6世紀後半)にはこの地域に一定の地域的まとまりが形成されていたことが示唆される。

そして、この分布範囲が後の美馬郡の範囲と重複することは、古墳時代後期に形成された地域的まとまりが律令国家体制の中で美馬郡となっていったことを想像させる。

そしてこの古墳群の中に、全長約13mの県内最大の横穴式石室を持つ段の塚穴の「太鼓塚古墳」があることから、ここに居住した集団は阿波国内でも有数の勢力を有していたと考えられるのだ。「段の塚穴」は、標高約70mの河岸段丘南端に築かれた「太鼓塚古墳」と「棚塚古墳」の東西2基の円墳の総称。内部はドーム状になっていて、棚塚古墳にはその名の通り、石棚が設けられている。

郡里廃寺跡と段の塚穴の両者に密接な関係

また郡里廃寺跡にある「郡里」の地名は、郡の役所である郡衙が置かれた土地にちなむ地名であり、周辺には郡衙があったと思われる。郡里廃寺跡周辺には条里地割り、郡衙、駅家など古代の郡の中心地の要素が良く残っていることからも、この地が当時美馬郡の中心地であった可能性は非常に高い。決定的なのは、郡衙の近くに郡里廃寺跡が存在するということだ。これは、この寺院が郡を治めた氏族の氏寺として建立されたことを容易に想像させるのである。

このように、郡里廃寺跡の周辺には古墳時代からかなりの有力氏族が居住していて、古代においては郡衙が置かれ、のちの美馬郡の中心地であったということが伺える。また、段の塚穴と郡里廃寺跡が地理的にも時間(時代)的にも非常に近い関係にあるということは、両者は密接な関係にあり、古墳時代に段の塚穴型石室の古墳を築造していた集団が美馬郡を治める郡司となっていったことを示唆していると思われる。この郡里廃寺跡と段の塚穴の両者に密接な関係があったからこそ、阿波国においていち早く本格的な寺院である郡里廃寺跡を建立することが可能であったのだろう。

古墳から寺院へ。日本の弔いが移行していく過程を考える上でも、郡里廃寺跡は非常に興味深い。

道の駅『みまの里』

道の駅『みまの里』は、徳島県と美馬市が、同市美馬町願勝寺の県道沿いに整備した県内16カ所目の道の駅である。

「にし阿波地域」の文化交流の場として平成30年6月にオープンし、令和5年7月からは新たに株式会社GLOBALが指定管理者となり、リニューアルオープンして現在に至る。

地元の生産者が丹精込めて作った野菜を販売する産地直売所をはじめ、地元飲食店とのコラボメニューが堪能できる農家レストラン、周辺の観光案内を紹介した観光交流センター、県西部においては初となる、大型ドッグランと、大きく分けて4つの施設がある。

また、非常用発電設備や耐震性貯水槽、防災関連施設(防災倉庫、ヘリポート)も備えており、災害時には支援活動の拠点としても機能する。

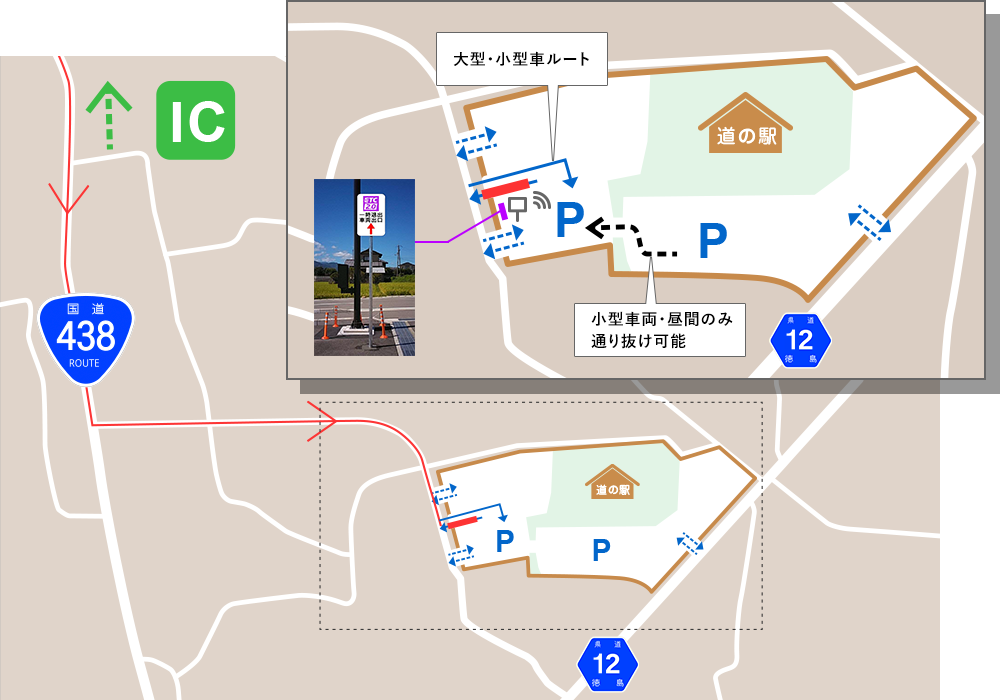

駐車場、トイレ、休憩スペース

駐車可能台数は、普通車63台、大型車3台、障がい者優先駐車場2台。

トイレは文句なし。障害者への配慮も目立つ。

ミルク用のお湯が使える授乳室、子ども用トイレもある。また男性用多目的トイレ・女性用多目的トイレそれぞれにオムツ替えベッドがある。

休憩スペースは、人間だけでなく犬も楽しめる。

弊社関連会社の株式会社GLOBALが、指定管理をスタートするにあたって目玉の一つとしたのが『ドッグラン』だ。

中型・大型犬エリア、小型犬エリア、リード使用エリアの3エリアで利用でき、足洗&シャワーと小さなプールも用意されている。

インフォメーション

「観光交流センター・交流広場」では、観光施設やイベントの紹介、パンフレットなどを配布。トイレ棟には交通状況がわかるインフォメーションモニターが設置されている。

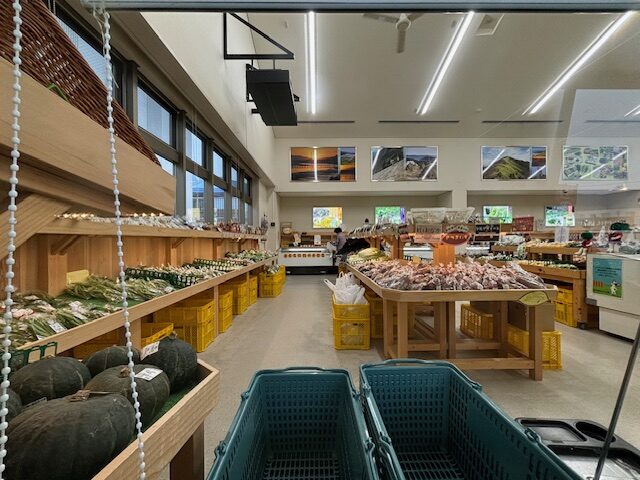

産地直売所と物産館

地元の新鮮な農産物やオリジナル商品が揃っていて、地元の方が足繁く訪れているようだ。

地鶏生産量日本一にもなった徳島のブランド地鶏「阿波尾鶏」は真空パックになっていてお土産にしやすい。

「道ー1グランプリ」において準グランプリを獲得

2024年9月に京都で開かれた「道の駅グルメ」の頂点を決めるイベント「道ー1グランプリ」。

来場者による投票の結果、美馬市の道の駅にあるメニュー「にし阿波系ラーメン」が準グランプリに輝いた。徳島県内の道の駅では、初めての受賞である。

「にし阿波系ラーメン」のスープは、鶏がらや豚骨のほかに地元で採れるニンジンやジャガイモなどの野菜がふんだんに使われている。8時間以上煮込んでからタレを合わせ、ブレンダーで泡立てることで、口当たりが軽くなり、クリーミーな仕上がりを実現した。

徳島のラーメンで、白いスープは珍しい。麺は中細のストレートだ。物産館でも売っているが、美馬市特産の辛味調味料「みまから」を入れてみると味が大きく変わる。まろやかスープの『みまから』による味変は試す価値ありだ。

「にし阿波系ラーメン」は、準グランプリを獲得後、販売数が2倍近くに増え、多い日には1日に100食以上が出る人気メニューとなっている。

ETC2.0

道の駅「みまの里」の最寄りのインターチェンジは、徳島自動車道・美馬インターチェンジ。高速道路から一時退出しても追加料金のいらない、全国で23か所しかないインターチェンジの一つだ。ETC2.0の搭載が対象だが、2時間以内にまた高速道路に乗り入れすれば追加料金がかからない。