「山代」「片山津」「山中」の3つの温泉地と城下町、漁港、宿場町など6つの地域からなる「加賀温泉郷」は、それぞれにしっかりした個性がある。

四季折々の里山や海の幸に恵まれたこの地域は、これから何度訪れても飽きることはないだろう。と偉そうなことを言いつつ、恥ずかしながら、そして不覚にも。

私的に「あわわ」な(笑)山代には2度、片山津には3度行っているのに今までに行ったことがなかったのが山中温泉だった。山中温泉のことだけでなく、なぜ「あわわ」なのか、山代温泉、片山津温泉についても思い出を書いてみようと思う。

1300年前に奈良時代の高僧・行基が発見したと伝えられている山中温泉だが、松尾芭蕉は奥の細道の旅の道中、八泊九日という長逗留をして、「やまなかや 菊は手折らじ ゆのにおひ」と詠んだ。

「菊は長寿の薬であるというが、ここ山中温泉の湯の香りは、菊に頼らなくても長生きできそうだ」と。「山中の温泉は体の芯までしみわたり身も心も潤す」と。となるでしょうか。そんな芭蕉の句にあやかり、山中温泉の総湯は「菊の湯」と名付けられた。

たった500円で大満足

利用した「総湯」は、菊の湯と呼ばれ男湯と女湯が別棟になっており、隣接して建っている。

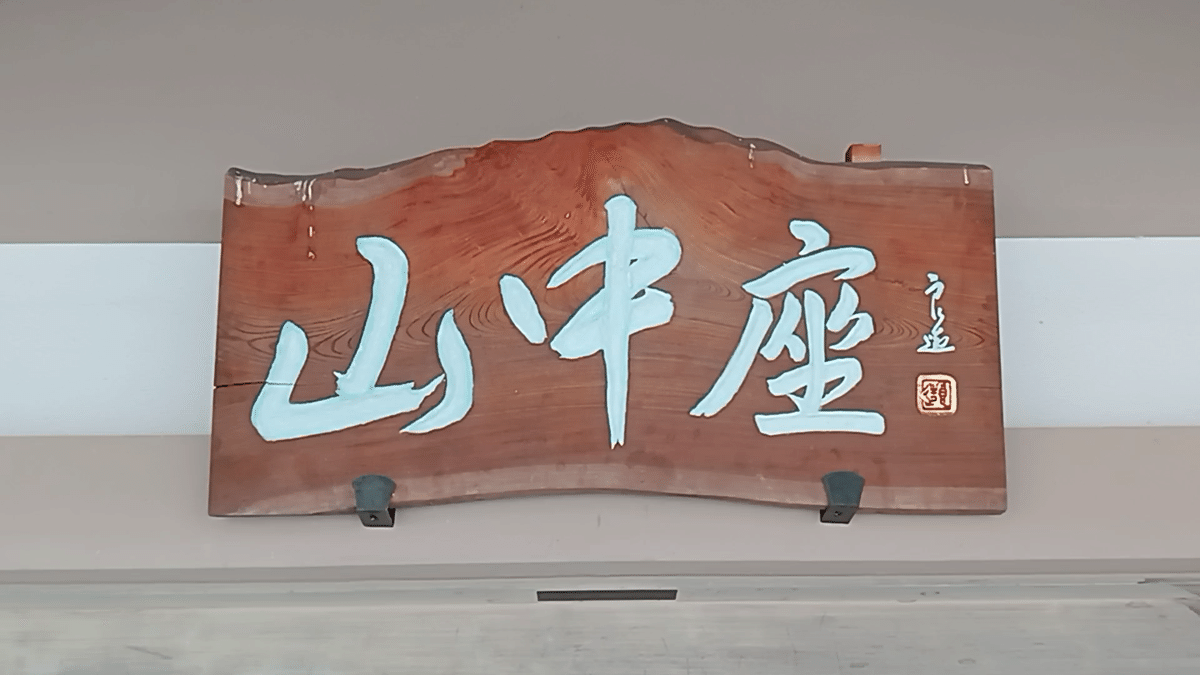

男女別棟の総湯は全国的にも珍しく、女湯には日本三大民謡の一つとされることもある山中節の館「山中座」が隣接している。

総湯の入浴料はたった500円。文句なしのコスパである。

温泉地の景観も素晴らしい。

山中温泉最大の名所である「鶴仙渓(かくせんけい)」は、日本各地を旅した芭蕉が「行脚の楽しみここにあり」と絶賛したと言われている。

ちょうど今の季節は(秋まで)、渓谷沿いに山中温泉の風物詩である「川床」が設けられている。

周囲の自然に溶け込む「こおろぎ橋」や「黒谷橋」、そして”鶴仙峡を活ける”というコンセプトでデザインされた斬新なS字型の「あやとりはし」もなかなか見応えがある。

行基開創の山中温泉守護寺は、北陸不動霊場第27番、白寿観音、奥の細道札所としても有名。

境内には不動滝、名水などがあり、温泉街を一望することもできる。

また、温泉地を散策する楽しみの一つは、買い物や食べ歩きだろう。

温泉街にある「ゆげ街道」では、山中漆器や九谷焼のギャラリーをはじめ、カフェや食事処、土産物店などが軒を連ねている。

道の駅「山中温泉ゆけむり健康村」には、情報コーナー、観光案内、地元の特産物販売、24時間トイレなどがあったが、残念ながら令和5年4月から休業してしまった。

駅舎“今はやまなか”横には、昭和46年まで大聖寺・山中温泉間を走っていた電車「しらさぎ号」が展示されている。

山中温泉の伝統工芸である「山中漆器」は、漆器の中でも”木地の山中”と言われるように一つ一つ異なる木目が非常に美しい器だ。

バブルとともに去りぬ「ホテル百万石」に2度宿泊

ということで、山中温泉訪問と入浴は期待以上の満足度が得られたのだが、同じく約1300年の歴史がある山代温泉は2度訪れたが、2度ともあまり良い思い出とはならなかった。

いや、本来「山代温泉」は素晴らしい温泉地である。加賀温泉郷の中でも昔ながらの温泉文化がより色濃く残っており、「総湯」と呼ばれる共同浴場を中心に、温泉宿や商店が立ち並ぶ「湯の曲輪(ゆのがわ)」の街並みも素晴らしいものだ。

また、飲泉ができる源泉は、浴びても飲んでもからだに効く「長寿の湯」と言われ、湯の曲輪(ゆのがわ)周辺には多くの文人墨客が訪れるなど、その歴史の中で独自の文化を育み、街並みの面影は温泉地の原風景と評されもする。

ただ、ここに、「ホテル百万石」という異物、というか巨大なホテルがあって、実は私はここを2度ほど利用したことがあるのだが、ここが山代温泉を無茶苦茶にかき乱してきたように思う。

小規模な二流旅館から急成長

「ホテル百万石」の前身は、明治40年に吉田初治郎が開業した花屋旅館。昭和30年ごろまでは小規模な2流旅館だったが、孫の3代目が1956年に増築した円形の百万石風呂が大当たり。1959年には一気に山代温泉一の売上を誇る旅館にのし上がる。

この3代目、調子に乗って1962年に1200坪の土地を購入し、別館としてホテル百万石(客室27室)を開業。1967年に円形の大型プールを完成させ、これまた人気を集めて利益は倍増したが、なんと花屋旅館は1975年に本館新館ともに全焼してしまった。

ここで山代温泉から退場したと思いきや、しぶとい3代目は翌年社名を「ホテル百万石」に改称してホテルを再建。2万坪もの馬鹿でかい敷地に「お祭り広場」や「御殿風庭園風呂」などを配し、1982年には数奇屋風別館「梅鉢亭」を開業した。

私が初めてこのホテルに泊まったのは、この年。

社会人1年目であった。

バブル絶頂期に2度目の利用

翌1983年には、宮内庁にいくらお金を積んだか知らんが、なんと昭和天皇が別館梅鉢亭の特別室に宿泊。規模だけだったホテルの格が一気に上がり、名門旅館の仲間入りを果たす。

勢いに乗った3代目は1985年には南館を開業。収容人員はついに1100名規模となり、1986年には売上66億円、従業員360人という日本一の温泉旅館に成長させた。

私が2度目に行ったのはこの頃。当時文部大臣だった森喜朗氏となぜかご一緒したが(笑)あれはバブル真っ只中の1987年だったと記憶している。

その後もホテル百万石は、スパリゾート施設「SPA百万石浴殿」を開業し、最盛期の1991年には年商約88億を上げた。旅館を急成長させた3代目がバブル崩壊とともに没したのち弟が4代目社長となったが、1996年には熱海に豪華リゾートホテル「あたみ百万石」を開業するなど強気の事業拡張が裏目に。たちまち業績不振となり、旅館の営業は別会社に移管された。2008年に債権者が破産を申し立て、2010年にはさらに新しい経営会社が金沢地裁から破産手続き開始の決定を受けた。負債総額は約97億1900万円だった。

2度も法律を犯して地に落ちて

破産後なお運営を継続していたが、2012年9月からついに休業。2013年には、ホテル百万石の従業員の賃金計約7700万円を支払わなかったとして、社長が最低賃金法違反の疑いで書類送検され、容疑を認めるなど旅館のイメージは最悪に。

倒産したホテル百万石だが、7年前の2018年12月に大阪のビッグ総合開発が全面改装し「みやびの宿 加賀百万石」「加賀百万石 別邸・奏」として開業した。しかしこの会社はさらに最悪で、2020年から翌年秋にかけて雇用調整助成金を不正受給していたことが発覚。ついに犯罪者に堕ちて社長が2021年末に辞任、宿名と同名の新会社「株式会社みやびの宿加賀百万石」が設立され、同社がその後の運営にあたっている。2022年10月には、なんと創業家の加藤久彦が社長が就任。経緯も中身も知らないが、経営は創業家に戻っている。

お騒がせ旅館〜ホテルのドタバタには山代温泉も「百万石規模」の大迷惑を被ったことだろう。

3度目は共同浴場へ

そんなホテル百万石、個人では絶対に選択しないのだが、私も当時はサラリーマン、会社で退去して押しかけたのだから仕方ない。

その後、会社を辞めてから個人的に1度、「総湯」と「古総湯」の2つの共同浴場のうち「総湯」を利用したことがある。

「総湯」は100%源泉で、吹き抜けの天井にある大きな天窓、壁面の地元九谷焼作家による手描きタイルが印象に残っている。

明治19年築の総湯を復元した「古総湯(こそうゆ)」は「湯の曲輪(ゆのがわ)」の中心にあり、柳に囲まれたこけら葺き屋根の外観もオツだ。

まあ、山代温泉はでかいので、個人の好みに合った利用法でみなさんそれぞれ楽しめると思う。

片山津温泉には3度

片山津温泉は、日本三大霊峰のひとつ「白山」が望める柴山潟湖畔にある。

柴山潟の干拓によって明治初期に湯宿ができた、比較的新しい温泉地だ。

白山の眺望が素晴らしく、それが気に入って、私はここにも過去3度訪れている。

干拓されずに一部残った柴山潟は、時間や天候の移ろいによって日に七度色を変えるともいわれ、美しい湖面の眺めも魅力だ。

しかし3度目に訪れたときに、2012年に完成した近代的かつモダンな建築物に腰が抜けた。こんな「総湯」、鄙びた温泉大好きの私には、はっきり申し上げてあり得ないものだった。

浴室は下の写真のように「潟の湯」と「森の湯」に分かれているが、どちらも無機質。

こんなカクカクした風呂で落ち着けるわけがない。

下写真の「潟の湯」では前面に広がる柴山潟の湖面と浴槽の水面が連続し、まるで潟に浸かっているかのような解放感を味わえると言うが、それがどうした?って感じ。

がんばれ、加賀温泉郷!

なんか、山中温泉以外はボロクソ言って申し訳ないが、この3つの温泉郷とは別に粟津温泉もある。

しかしこちらもあまり芳しくない。

バブル最盛期には十数軒のホテル・旅館が立ち並び、年間約70万人の宿泊者でにぎわったが、バブル崩壊後は凋落の一途。年間の宿泊者数はピーク時の半分以下、30万人に手が届かなくなって、ホテル・旅館の廃業が相次ぎ、現在営業しているのは10軒に満たない。

また、近くには芦原(あわら)温泉もある。こちらは私的にはずっと気に入っていたのだが、2023年に温泉施設「セントピアあわら」から基準値の2300倍のレジオネラ属菌が検出されたことでのイメージダウンは否めない。

どうした加賀温泉郷!、がんばれ!また行くよ!!

蓮如上人ゆかりの地にある道の駅

道の駅「蓮如の里あわら」は、北陸自動車道の加賀ICから県道61号線→国道305号線を通って西に5km、 福井県北端のあわら市にある。

私は、今回は見るだけだったが芦原温泉がある西方面から回って、途中北潟湖の景色を楽しんでから道の駅にやってきた。

道の駅は、農作物直売所を兼ねた物産館とレストランから成る施設構成で、「セントピアあわら」でレジオネラ属菌騒動が起こる半年前、 2023年4月にオープンした。

できてまだ2年。建物はピカピカ、木材をふんだんに使ったデザインで、周りが歴史を感じる景観だけにとても目立つ。とくにレストランはおしゃれな感じ。

別棟の小さな建物にはこれまたおしゃれな喫茶コーナー「まる」がある。

駐車場は広くはないが、訪れる人もそんなに多くないので大丈夫。

トイレはシュッとしているし、何せ新しい。

清掃も行き届いており、気持ちよく使わせていただけた。

屋外で休める場所はそんなにないが、施設内は綺麗で清潔だ。

道の駅があるあわら市吉崎地区は浄土真宗の僧侶、蓮如上人のゆかりの地として知られる。

蓮如上人は、室町時代にこの地に吉崎御坊を建立。全国から信者を集めて寺内町を形成したという。この吉崎御坊は現在では廃墟となってしまったが、道の駅周辺には蓮如上人ゆかりの建物が並んでいる。

蓮如上人記念館も本願寺吉崎別院も、吉崎御坊跡地のすぐ近く。というか、本願寺吉崎別院は道の駅の敷地に隣接している。

道の駅に隣接する本願寺吉崎別院

道の駅の近くにある蓮如上人記念館

蓮如上人記念館入り口にある蓮如上人の像

蓮如の里ならではの特産品

物産館だが蓮如の里ならではの特産品を多数販売。 具体的な商品紹介の前に蓮如の里に伝わる伝説を一つ紹介したい。それが「嫁威し(よめおどし)」。

昔、蓮如の里に嫁いだ信心深い嫁がいました。 嫁は毎日吉崎御坊にお参りをしていましたが、信心の無い義母はそれがとても不満でした。

ある日の夜、吉崎御坊から帰路に着く嫁を威そうと、義母は途中で暗闇の中で待ち伏せ、鬼面を被って嫁を威します。 驚いた嫁は「蓮如上人さま、お助けください」と祈ります。 そうしたら義母の鬼面が取れなくなってしまいました。

その後、嫁は義母を吉崎御坊に連れて行き、阿弥陀様に一生懸命お祈りしました。 そうすると、今までびくともしなかった鬼面がポロっと外れました。 それから義母は改心して、嫁と共に吉崎御坊に通うようになりました。

その嫁威し伝説に纏わる特産品が酒まんじゅう「嫁威し」。この商品は蓮如の里の参拝記念品にもなっている。 「鬼面まんじゅう」「鬼も喜ぶ温泉たまご」も嫁威しに纏わる特産品。 鬼面がデザインされたオリジナル手拭いも人気商品になっている。

その他、近隣の芦原温泉の入浴剤、福井銘菓の「青ねじ」、吉崎銘菓の「黒ねじ」も本駅の人気商品。 「福井あんころ餅」や「羽二重餅」等の福井定番の土産品も販売されている。 農作物直売コーナーでは20種位の野菜、果物を販売。 特に福井名物のさつまいも「とみつ金時」が目に付いた。

地産地消のレストラン

本駅の「食」の施設は食事処「花蓮乃彩(かれんのいろどり)」。 地産地消をテーマにしたレストランである。

人気のメニューは福井名物の2品で「おろしそば(750円)」と「焼き鯖寿司セット(1500円)」。 同じく福井のソウルフードである「ソースカツ丼(味噌汁付き/1000円)」も味わうことが出来る。 本駅オリジナルメニューでは「鬼面オムライス(ミニサラダ付き/1000円)」。 オムライスの外側に鬼面の焼印が施されている。 福井のブランド鶏肉「福地鶏」を使った「福地鶏ソースカツ丼(1200円)」も本駅ならではのメニューである。 その他「かき揚げうどん/そば」「あっさり醤油ラーメン」等の麺類、 「ロースカツサンド」「フルーツサンド」等の軽食、 「とみつ金時のブリュレ」「フルーツパフェ」等のスイーツも味わうことが出来る。

別棟の小さな建物には喫茶コーナー「まる」がある。 ここでは「ソフトクリーム(500円)」「クリームぜんざい(700円)」「牛スジ焼き(800円)」 「ドーナッツ(300円)」等を味わうことが出来る。