松本盆地を南から北に向かって流れる長野県の「犀川(さいがわ)」は、日本一の長さを誇る大河・信濃川の支流である。小さなダムが連続しているためゆったりとして、流れが殆どないようにさえ見える。この水量豊富な川は、昔からニジマス、ブラウントラウト、ヤマメ、イワナなど多くのトラウトたちを育んできた。

しかし、その犀川支流の麻績川(おみがわ)は、犀川とは全く異なった表情である。

奇岩と、それを 刻んだ清水の競演によって、そこに2つの景勝地を生んだ。

狭く速い麻績川の流れに沿った「差切峡(さしきりきょう)」と、その2キロ先で犀川の合流する川幅の広い地点の「山清路(さんせいじ)」だ。

興味深いのは、2キロ離れた地点で、しかも全く違う川幅で、同じような風景が出現することだ。

景色が似ているのは、そこで営まれている地質学的現象も似ているということである。実は、2キロも離れた2つの景勝地に現れている地層は同一のもの。「込路向斜」と呼ばれる向斜構造によって折れ曲がった地層が両翼に現れた場所が、それぞれ同じように浸食されてきたのである。

「天工の差切る岩や秋の水」

加藤犀水は、差切峡の風景をこうたたえたが、「差切峡」は小川累層の硬い礫岩や砂岩の地層に麻績川がほぼ垂直に流れ込んだためにできた渓谷で、奇岩が多く、洞穴や滝も見られる場所だ。春の山ツツジ、秋の紅葉が映える絶景の地で、曼陀羅の里の水を集めて麻績川が犀川に流れ下る途中の渓谷には多くの俳人、墨客が訪れてきた。

川沿いの道路は岩肌を削り取って開かれたもので、人の手で掘られた隋道は2本。

明治初期の差切新道開通以来、道路には改修が重ねられて山清路方面(国道19号線)に通じているのだが、幅員は狭く、山清路方面へは2トン車以上は通行できない。

そんな狭い道路は曲がりくねって、運転には相当に神経を使う。

見下ろせば、対(ペア)をなしてほとんど垂直にそそり立つ板状の岩、かなり怖い。もちろん相当危険だが、近寄れる場所で車を降りてよく見ると、それが砂岩の地層であることがわかる。

現れているのは、新生代第三紀中新世の小川層の砂岩層で、おおよそ800万~600万年前に海に堆積した地層だという。

間のへこんでいる部分は泥岩で、固い砂岩は浸食に耐え、軟らかい泥岩は選択的に浸食されてこのような奇岩となったのだ。これを専門的には「差別浸食」と呼ぶそうだ。

岩が垂直ということは、地層が垂直にまで急傾斜していることを意味する。

周囲の露頭でも、このように削り込まれた泥岩と取り残された砂岩が、垂直な状態で交互に積み重なっている。

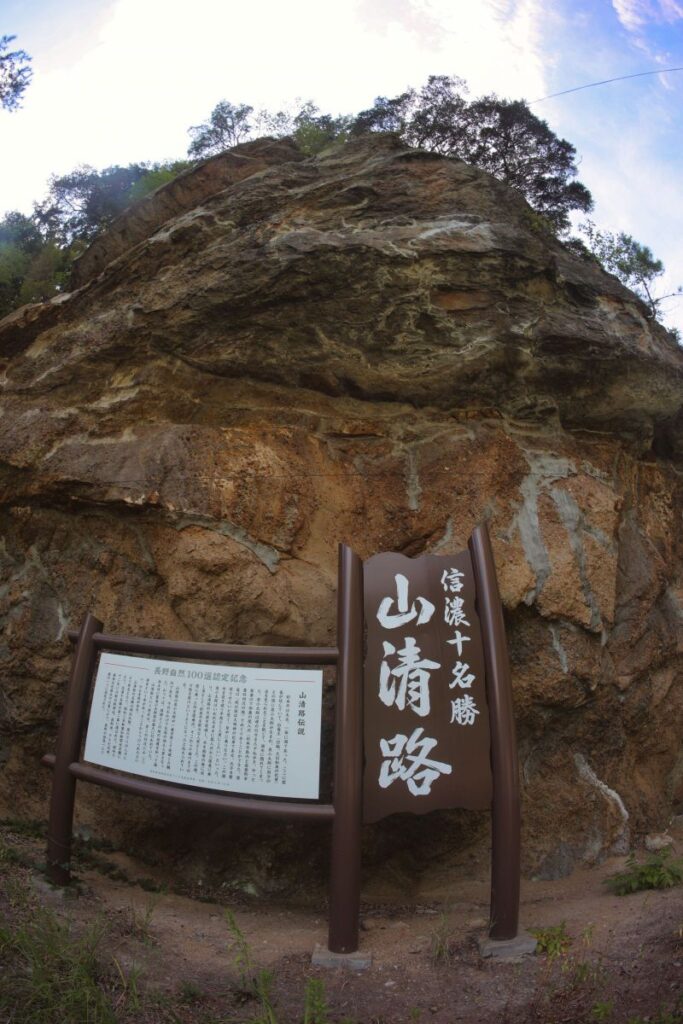

泉小太郎伝説が残る「山清路」

一方、麻績川が犀川に流れ込んで合流する地点、信濃川の上流にあたる犀川は川幅が急に広くなる。また、水の流れも緩やかになる中、差切峡同様に巨岩を削いだかのような「山清路」の景観が目に飛び込んでくる。

ここにも、急傾斜した砂岩と泥岩の互層が現れ、泥岩の部分がへこんで、厚い板が幾重にも重なったような景色が続いているのだ。

太古の昔、龍の背に乗った泉小太郎がここの岩を砕き、いまの川筋をつくったという伝説がある。

その景観は、明治期に犀川を船で下る旅人たちの間で評判となり、以後、長野県でも指折りの景勝地として知られるようになった。

ここを過ぎると、風景は一変。小さなダムが連続している犀川は、流れが殆どないように見える。

西北方面の絶景。手前に集落があって、その向こうは水面は見えないが犀川があって、その向かいに峰が連なっているそのはるか奥に現れた北アルプスに目を奪われる。

棚田の景色がいくつも現れるが、もう田植えの季節なのかと。

旅の起点として便利だった道の駅「さかきた」

道の駅「さかきた」は、長野自動車道の麻績ICから国道403号線に沿って南西に約5キロ、長野県北部の旧坂北村(現築北村)にある。

駐車場は、いかにも「さあ、どうぞ仮眠してください」と言わんばかりの、長閑な感じ。

これから向かう「差切峡」のドライブには集中力が必要、ということで、ここでしっかり仮眠をとらせていただいてから、ベストコンディションで出発することができた。

トイレも空いている。

清掃が行き届いていて、とても気持ちがいい。しっかり顔も洗うと、目もパッチリ。

休憩施設にも誰もいない。

缶コーヒーをいただいて、さあ、行こう。

物産館は地元野菜直売所「坂北やさいBOX」

物産館では約7割が地産の農作物、地元野菜の直売所の一部に、物産館的特産品の販売スペースが設けてある感じ。

お食事処「もえぎ亭」の名物は、「もえぎうどん」。

萌黄色の青大豆豆乳で練り上げたうどんで、コシが強くのど越しが良いのが特徴だ。