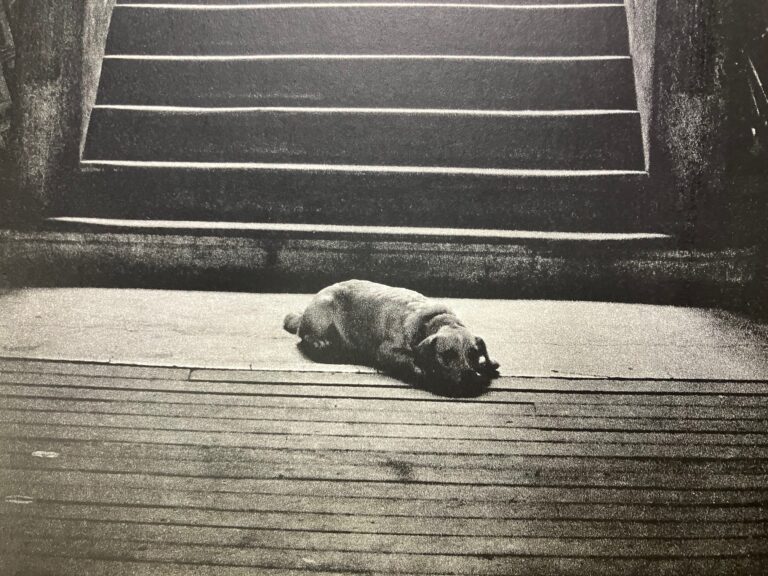

俺は、見ての通り、犬である。

生年月日や命日は、人間のように正確に記録されてはいないが、

どうやら1967年の梅雨の頃には生まれていたようだ。

名前は「タケシ」。

生まれてからずいぶん後、5歳になってから名付けられた。

今から話す物語は、1967年6月に犬として生まれ、

犬としてはかなり長生きした俺が見聞きしてきたことだ。

舞台は、学生運動が燃え盛った時代の京都である。

だから、俺が接してきた人間、つまり登場人物は学生が圧倒的に多い。

本来ありもしない眉毛を、望みもしないのに描かれ笑われ続けた理不尽を味わってきた俺の視点から、たとえば若く未熟な頃に公安に目をつけられたが最後、2度と真っ当な人生に戻れなかった学生たちの「人生の片道切符」について話していく。

まあ犬は鼻がきくからね、無味無臭の人間より、人間臭い人を見つけるに苦労はしなかったさ。

1967年6月29日に、生まれたばかりの俺がこの世で最初に見た人間の争いごと、

京都大学工学部キャンパスでの出来事からこの物語は始まる。

奥平剛士との出会い

俺が生まれたのは、京都市の左京区。

京都大学キャンパス近くの、「吉田」の山中だ。

人間のように確かな生年月日が記録されるような恵まれた?犬は当時はごく稀であって。

先祖代々野良犬の血筋である俺などは自分の記憶にあることから類推するよりないのだが、

その記憶によると、俺は少なくとも1967年の6月29日以前には生まれていたようだ。

その、俺の最初の記憶なんだが。

たしか吉田神社の境内から西方面に向かっていて、梅雨の雨に打たれながら、ダラダラと続く坂道をよろよろ、重力に身を任せるように歩いていた。

とにかく腹が減っていて、何か食べるものを探していたんだ。

そして俺は、京都大学工学部のキャンパスに入った。

本来ならここは、とびきり頭のいい学生さんたちが学び、そして研究に没頭している場所であるはずだったらしい。

だけど、俺が見た彼らはこぞって、アホみたいな大声を出し、たった2つのことを繰り返し叫んでいた。

「大学は国家権力への軍事協力をするな!」

「大学院工学研究科への自衛官入学、断固反対!」

ただし俺が見たそんな景色は、この日京都大学で、大学当局への批判を強めた学生自治会の主導で「全学スト」が実行に移されていた日だから見られた、これまではなかった特別なものだったらしいが。

ストの目的は、京都大学大学院工学研究科に、どうやら学生たちが入学してはならないと考える「自衛官」という者が入学しようとしていて、それを拒絶することだった。

すわ 差別ではないか、と俺は思ったが、どうもそういうことではないらしい。

米陸軍極東研究開発局から大学や研究機関に合計 3億8000 万円にのぼる資金が援助されていることが国会で明るみに出てもいたこともあって、学生たちは、「大学が間違っても国家権力に軍事協力すべきではない」「再び戦争への道を歩むべからず」との主張を繰り広げていた。

要するに、自衛官の大学院入学はその「軍事協力」であるとして問題視したわけだ。

この全学ストをなんとかしなければと、

当時の京大総長であった奥田東は、学生たちが要求する団体交渉に応じた。

徹夜で行われたその団体交渉の場で奥田は、学生たちにこう約束したんだ。

「大学当局側は、自衛官が入ってこないという方向で意見をまとめるだろう。」

朝が来て、緊急の京大部局長会議が召集された。

その場で、奥田総長は学生に約束した方向での見解をこう述べた。

「自衛官の入学には諸種の難点があるので、各部局においては慎重に考慮する必要がある。」

大学当局において、総長の見解は絶大らしい。

こうして、「自衛官の大学院入学問題」については、ひとまず学生側の主張が通るという格好になった。

そんなこんなで、工学部キャンパスは騒々しい日が増え、

俺はおちおち昼寝もできなくなった。

そんな工学部キャンパスで、県立岡山朝日高校から京大工学部電子工学科に1964 年に現役合格して4回生になっていた奥平剛士を俺が初めて見かけたのは、1967年の夏のことだった。

教養課程で一度留年した彼は3回生まで教養課程にいて、4回生になって専門課程へと進んだところだった。

工学部キャンパスを歩く彼の姿は、とても学生には見えなかった。

ランニングシャツ一枚に、ねずみ色の作業ズボン。

ともに、胸や太ももなどその豊かな筋肉によって張り裂けそうな生地の張りと、腹部や足首など見事なくびれによる弛みとのコントラストが、もはや常人のそれではない。

この人はきっと、相当きつい仕事の肉体労働者か、何らかの格闘技のプロなのだろうと俺は思った。

細身ながら骨太で筋骨隆々、しかも無駄な肉は全て削ぎ落とされた、試合前の中量級プロボクサーのような、他の工学部学生とはまったく異質であまりに見事な肉体であったからだ。

彼は日本人にしては長い手足で歩幅も大きく、普通に歩いているにしては人並外れた速さで歩いていたが、まだ赤ん坊の域を出ない俺を見つけると、近づいてきた。

「おお、かわいいのう」

そう言って、ジーンズのポケットから捩じ込んでいたパンを引っ張り出して、俺に食べさせてくれた。

「ミルクも、いるかのう。ちょっと待っとれ」

そう言って、彼はどこかに走っていき、しばらくしてから戻ってきた。

両手にはアルミ製の皿と中身の入った牛乳瓶を持っていた。

彼は私のそばに座ると、皿に牛乳を注ぎ入れた。

「ほれ、飲め飲め。」

俺が無我夢中でミルクを飲み、パンを貪り食っている姿を彼はしばらく見ていたようだが、俺がすべてを食べ飲み尽くしてふと我に帰った時、そこに彼の姿はもうなかった。

これが、俺が奥平剛志という人間を知ったきっかけであった。

「師」は被差別部落にいた

奥平剛士は京大に入学後、当時まだ盛んであった学生運動には見向きもせず、セツルメント活動というものに取り組む「底辺問題研究会」というサークルに入った。

セツルメント活動とは、宗教家や学生などが、都市の比較的貧しい地域に宿泊所、授産所、保育所、学習塾などを設けて、地域住民の生活や文化の向上のために援助をする社会活動のことだが、彼はその活動先であった「東九条」に通うようになる。

東九条は、JR京都駅南口から南方方面、すぐ目の前にある地域である。

そこは在日朝鮮人を住民の大半とするスラムであり、被差別部落出身者も多く暮らす。

その東九条のスラムは、奥平が通い始める頃には終戦からちょうど20年を経過。廃材やトタン板などを張りあわせた急拵えの小さなバラックが、狭い路地を挟んで犇めきあっていた。

高瀬川が鴨川と合流するあたりは、川が増水すれば小屋の足場もたちまち流されるような貧弱なバラックが並び、生活排水はそのまま垂れ流されていて、川は濁り、独特の悪臭を放っていた。

奥平は入学の直後、正確にはゴールデンウイーク明けの5月8日から、日記を書き始めていた。

その日記には、5月から底辺問題研究会というサークルに入り、京大、立命館大、ノートルダム女子大、華頂短期大、日赤看護学校の学生たちでつくる「兄弟会」のメンバーの一員として、東九条というスラム街に通い、学校の勉強についていけない子どもたちや休みがちな子どもに勉強を教え、ハイキングにつれて行ったり、相撲や鬼ごっこをしたり、祭りを催すなどしてセツルメント活動に明け暮れていたことが詳細に記されている。

基礎学力の欠乏ゆえに机のまえでじっとしていられない子どもたちが多く、彼の姿を見つけると、待ちかねていた子どもたちにたちまち取り囲まれて、「すぐ遊んでくれ」とせがまれた。

そんな子どもたちに手を焼くこともあったが、彼はいつでも受け容れて、遊んでやっていたようだ。

そう、飢え死にしかけていた生まれたばかりの俺にパンとミルクを与えてくれた、とても優しい青年なのだ、彼は。

そんなセツルメント活動に勤しむある日、奥平はある男と運命的な出会いをする。

「東九条青年会」という部落青年の集まりをつくり、生活のあれこれに困っている人たちから相談をうけて解決にあたる「よろず屋会」のリーダーで、自身も被差別部落出身である男だった。

「土方仕事」で鍛え上げた屈強な肉体の持ち主で、その気性は、「荒い」とか「激しい」とか、とても言葉で表せるようなものではなかったが、とても情け深くもあった。仕事にたいしては手を抜くことは一切なく、勤勉で、弁も立ったが、とにかく喧嘩っぱやかった。

東九条に密集するバラックの町はしばしば火事で焼けたが、そのたびに京都市当局ときびしく対峙し、日本共産党の青年組織日本民主青年同盟が主導するセツルメント活動に対しても、子どもらの宿題をみてやる程度の自己満足で東九条のなにがわかるものか、と学生の奥平たちに容赦なく批判をあびせた。

「学生」という期間限定の善意ごときは、彼の前に容赦なく徹底的に打ち砕かれた。

しかし奥平は、なぜか怯まなかった。

土木作業員として生計を立てているその人物に近づき、彼の下で肉体労働に励むようになる。

新入生の5月に東九条に通い始めてから4ヶ月後、季節は秋に向かっていた。

彼の指導のもと「土方仕事」をするようになった奥平は、きつい仕事が終われば議論があり、そして鉄拳を浴びる。ホルモンをアテに酒の洗礼も毎日のこととなる。

日々全身にそれらを浴びながら奥平は成長し、やがては土木の現場でも、殴り合いでも、「師」と仰ぐようになっていた彼と真っ向渡り合うようになっていった。

やがて「師」が重度のヘルニアを患って働けなくなってからは、奥平は解体業を営む老夫婦の工務店で働くようになった。

そこでの仕事は、一棟につきいくらで解体するという、いわゆる請負仕事だったから、これはもうアルバイトの域を飛び越えて「奥平組」の棟梁の仕事であった。

奥平は見積りから図面引き、工程管理、現場監督まで一手に引き受け、老夫婦に感謝された。

大学入学時に学生運動を否定していた19歳の奥平剛士は、彼の中にある原理的思考を、スラムに通い土方に汗を流す形で独自に行動に移したのだと思われる。

学生アルバイトの域を超える金を稼いでいたが、それを何に使おうとしていたのか。

いつから、来るべき「最終行動」の資金稼ぎだったのか、それは犬の俺にはわからない。

いずれにしても奥平は、京都の被差別部落のど真ん中に飛び込み、「師」を見つけ、一人の「人間」として彼と向き合う日々を通じて、学問や知識や理論では決して辿り着くことができない最下層の庶民の生活の、その根幹部分にまで触れていった。

おそらく奥平は、それまでに出会ったことのない、得体の知れない怪物のような彼の懐に敢えて飛び込んで、日々「自分の限界」を超え続けようとしていたのではないだろうか。

ノンフィクション作家・髙山文彦は、奥平がのちに「師」と仰いだその男のこと、そして死ぬ直前までその男と深く結ばれた奥平のことをよく知る人物を探し当てた。

「重労働しばしば暴力、のち酒とホルモンと涙」そんな日々の様子と、そんな日々を2人と共にし、奥平を「アニキ」と慕うその人物の証言を、高山の著作「リッダ!」から引かせていただく。

「はげしい人やったんです、あの人(奥平が師と仰いだ人物)は。喧嘩っぱやいし、弁もたつ。度胸もピカイチや。差別をうけて育ってきたから、悔しい人でもあったんやけどな。中学生らが道端でシンナー吸っとるやろ。そういう子らがごろごろ東九条にはいてたんやね。それ見つけると、おまえらそんなもんやめえ言うて、シバくんや。もう二度としませんと泣いて謝るまで帰さへんねん。東九条の解放運動のリーダーが、あの人やったんですわ」

「自分も学校は小学5年までしか行ってないねん。家の近くの段ボール箱をつくる工場に丁稚奉公に出たんですわ、1時間11円でな。それから10代後半にセツルメントの連中からマルクス・レーニン主義を学ぶようになるんやけど、その中に奥平のアニキがいてたんです。講師をしたこともあったね。そりゃ、すごい人やったでえ、あのアニキも……」

「忘れるなんてできへん。相当シバかれましたよ、あのアニキ(奥平)も、あの人にな。いちばん最初は、ぶん殴られて高瀬川に投げ込まれてんねん。それでもアニキは、あんな細い体してるのに、殴りかかっていくねん。自分が勝つまであきらめへんのです。一緒に土方やって、一緒にホルモン食うて、酒飲んで、しこたま議論を吹っかけられて、それでまたシバかれるやろ。悔し涙と血で顔をクシャクシャにして、もう来ないんやないかと思ってたら、つぎの日も朝いちばんにだれよりも早く現場に出て、ツルハシを振るってる。そういう人やった、あのアニキは。それであの人にすっかり頼られるようになって、ぼくもアニキについて行ったんです。土方の場面でも、ものすごい仕事のやりかたすんねん」

「ぼくは、ずっとこう思ってる。奥平のアニキは、京都パルチザンとか赤軍とか、そういうところからアラブに出て行ったんやない。あのアニキは、われわれの東九条から出て行ったんや。世界でいちばん虐げられてるのがパレスチナの人たちや。アニキはその世界最底辺の人たちとの連帯を目指して、東九条という最底辺のスラムから出て行って、闘って死んだんです。あの事件のことは、ぼくは車のラジオで聴いた。その日の晩にあの人から電話が来て、アニキの名前がぽんと出た。ええっ、と、ほんまにぼくはショックやった。ほんまにあのアニキ、命をかけたんやなと……。ただのテロリストで片付けてほしくない。アニキのことは歴史的にきちんと評価してほしいと思うねん」

証言に出てくる「あの事件」は、「テルアビブ空港乱射」という事件名でよく知られている。

そう、アニキとは奥平剛士。1972年にイスラエルのテルアビブ近郊都市ロッド(リッダ)に所在する現ベン・グリオン国際空港(前リッダ国際空港)で、安田安之、岡本公三とともに乱射事件を起こした、その人物である。

差別の都

そもそもこの国に、東九条のような「特殊部落」というものが現れ、それによる差別が始まったのは、摂関家全盛の時代、つまり11世紀前半に全盛期を迎えた藤原家が仕切っていた頃の京都である。

そこに、部落差別の源泉、醜悪極まりない部落差別の原型が生まれたのだ。

京都とは、国際観光都市である前に、「差別の都」なのである。

その時代からちょうど1,000年。NHK大河ドラマは、「光る君へ」?

はあ?「平安絵巻」なんてクソ生ぬるい綺麗事言ってんじゃねえよ。

平安差別ともいうべき部落差別の悍ましい仕組みをつくったのは藤原家ではないか。

より天皇にとり入らんがために、人間としてやっちゃいけないことをやって、その後の日本を差別まみれにした。それが藤原家摂関政治の本質ではないか。

天皇を利用して権勢を思うがままに振るわんと、「天皇をケガレから守り、キヨメる」ことを大義名分にさらに天皇にとり入らんと考えた藤原家が、この国に初めて、被差別部落の設定を行ったのである。

証拠はいくらでもある。

まず、今が2024年だから1114年前、西暦914年の『意見封事十二箇条』を見ると、為政者が作っている社会の秩序から外れて、税金などを納めず、河原などに住んでいる貧しい元農民などを差別する姿が出てくる。

また、927年の『延喜式』という史料を見ると、御所から見て東北、即ち鬼門の方向にあって、御所の守り神に位置づけられている下鴨神社の南に住んでいた「濫僧(後の非人)」や「屠者(後の穢多)」が、「ケガレ」ているという理由で、追放されたとある。

さらに1015年の『小右記』という史料を見れば、天皇を「ケガレ」から守るために、御所の近くで人間や動物の死体が放置されるとして、検非違使という警察に死体を処理させているとある。

ただ、この検非違使は天皇直属の警察でとても位が高いため、彼らが死体を直接処理したのではなく、当然、誰かにやらせたに違いない。

そこで、1016年の『左経記』という史料を見ると、検非違使は、「河原人(後の穢多)」にやらせていたとある。河原人がこの時代、つまり1015年頃には、都から追放される代わりに、京都の町周辺に住んで、「キヨメ」として検非違使に使われることが始まったと考えられるのだ。

これらの史料は、いずれも忠平、師輔、兼家、道長と続いた藤原氏の時代のものである。

この史料から、天皇に近づいた藤原家が

「天皇家と天皇の都をいかにしてケガレから守らん」

という大義名分を掲げ、天皇家にさらにとり入るために、

非常に巧妙に被差別部落を設定したということが伺える。

藤原氏は、まず、河原人に京都の町の清掃をさせた。

キヨメというものを初めて部落民にさせたこと、これが部落差別の始まりであった。

そして、一般民衆に対してこう呼びかけた。

「河原人は税金も払わないケガれた人たちで、だから町をキヨメさせているのだ。」

京都の町人にとって、このようなキヨメは自分たちの自尊心をくすぐる存在だった。

「彼らは我々と違って税を納めない代わりに町の中を清掃してくれる。」

「我々はきれいにしてもらう納税者だ。」

藤原氏は、彼らを差別するよう町人たちに呼びかけ、人そのものに対する差別意識を洗脳し、「人そのものがケガレている」という感覚を徹底的にすり込んだ。

藤原氏が被差別部落民にさせた仕事は、清掃のほかに、警察、治安の管理もあった。

清掃、警察、治安などと言えば聞こえは良いが、それらの領域の、きつい、汚い、危険な部分のみを切り取って、彼らにやらせていたのである。

それは例えば、死体処理であったり、町の中に入ってきてほしくない物乞いをするような人たちを町の外へ追い出すために京都の入り口の辻々に立たせたり。

京都におられる天皇の、直属の位が高い検非違使が死体やケガレた人たちに直接手をふれないで済むよう、死のケガレと罪のケガレを取り払う仕事をする者として、彼らは藤原家の思うがままに使われたのである。

警察権が認められていた部落の一つに、都への東の入り口に位置する山科の「夙(しゅく)」がある。

夙とは、天皇陵の御陵番である「守戸(しゅこ)」が語源であり、この部落の人々は代々、墓守や葬送、酒造、興行などに従事した。

同じ被差別部落民でも、牛馬処理権を持ち、皮革、膠などを扱う皮田、穢多とは異なり、夙は、警察権や自治権も認められた特権的な部落の一つであった。

夙のように警察権を持つ部落の設定には、警察の役割をする検非違使という天皇直属の職位が関わっていた。すなわち彼らの仕事を手伝わせた以上、そこに検非違使を管理・統率した天皇の意向、というより天皇を利用して権力の集中と永続化を図った藤原家の意向が反映されていたことは明確である。

藤原氏がこうした被差別部落の設定を行ったということは、別の側面からも説明できる

鎌倉時代中期までの地図を見ると、京都や奈良の周辺にしか「非人」の集落はないが、鎌倉時代後期になって初めて鎌倉にも「非人」集落が現れるのである。

これでわかることは、被差別部落というものは、日本で権力の集中していた場所に発生したということ。そして、その権力が集中した京都や奈良が、部落差別の源泉であったということである。

明治41年に作られた全国の被差別部落の分布図を見ると、被差別部落の人口比率が高いのは京都、兵庫、奈良、和歌山、愛媛の順になっている。

権力というものが被差別部落をつくったことは明白であり、この分布からみて、京都に権力があったときに被差別部落はつくられたと考えなければ説明がつかない。

もし江戸時代に被差別部落がつくられたのなら、

被差別部落の人口比率は、江戸が一番高いはず。

しかし江戸には少なく、これは、江戸幕府がつくったのではないということを示す証拠となる。

現存している史料からは、明らかに天皇の権力を笠に着た藤原氏が「京の都」に被差別部落をつくった。

そうとしか説明できないのである。

ガラパゴス京都

室町時代の史料には、

「穢多の子はいつまでも穢多である」

「卑しい者とは結婚しない。血は一度汚れるときれいにはならない。」

などと、差別意識までが記されるに至っている。

江戸時代になると、差別は「制度」になった。

それまで人の身分を確かめる術は特になかったが、

江戸時代になると宗門人別帳がつくられ、結婚などで人が移動する時も身分を記した書状が一緒に送達され、人の身分がどこでも確認できるようになる。

こうして差別が制度化されると、被差別部落の人たちは、どこへいっても差別から逃れることができなくなった。そして、ひとたび差別が制度になると、やがて今度は逆に制度が差別を生み出すという循環が生まれていく。

このようして、江戸時代には、人が人を差別することが「義務」にまでなるのである。

しかし。

明治、大正、昭和、平成を経て、今や令和の時代である。

それでも、京都市内に古くから住む人間は、今もなお、

知らない人に対しては必ずと言って良いほど

「住んでいる場所がどこなのか」を問う。

その際、「京都市」と答えるだけでは不十分である。

彼らは「京都市内のどこなのか?」を知りたいのだ。

「どこそこです。」と答えて、その答えが彼らの興味のある地域でなければ、

「あ~、そうですか・・・」と、はっきり言って失礼極まりないリアクションが返ってくる。

興味のある地域であれば、次には「そうどすか〜、で、何代前からそこに住んだはるんどす?」という質問が来るのである。

このように、京都の洛中に住む人間は、自分の目の前にいる人間が「洛中の人間か? それとも洛外か?」に興味がある。

洛中とは、京都市の中心部。天下統一を成し遂げた豊臣秀吉が、応仁の乱などの長い戦乱で荒れ果てた京都の都市改造の一環として周囲に巡らしたお土居の「中」のエリアである。

そこに住む、ガラパゴス化した住民の価値観はこうである。

洛中ならば「京都の人」(かまう価値あり)。

洛外ならば「その他」に過ぎぬ(かまう価値なし)。

被差別部落ならば…。

言葉にする必要もないだろう。

そんな閉鎖意識でガラパゴス化した京都市は、明治、大正、昭和、平成を経て令和のいま、財政破綻寸前まで追い詰められている。

「また(財政改革が)できなかったの繰り返しでは済みませんよ」。

京都市議会特別委員会で、市議の一人が、深刻な財政問題を16年間にわたって泥沼化させた任期切れ間近の門川大作市長に対し、財政再建策への決意表明を迫った。

それに対し、市長在任16年間、危機回避のための何らの政策もなく、次の選挙には出ずに責任から逃げ切るつもりの門川市長は、「たしかに後がない財政危機だ」と、まるで他人事のような気のない答弁(答弁ではないが)を、消え入るような声で繰り返した。

もちろん最近のことで言えば、コロナ禍による歳入減少も言い訳にしたかったろう。

しかし決定的な財政危機の主たる要因は、バブル期の市営地下鉄東西線の建設など大規模公共工事の借金返済があるにもかかわらず、昭和の時代から福祉や医療、子育て支援などの施策を、何の計算も工夫もなく、厳しい決断を先送りにして継続したことである。しかも、本来ならば運賃などの収入で返済すべき地下鉄事業の巨額の借金を長年にわたって一般会計で肩代わりし続けたため、財政逼迫に拍車がかかった。

「線路は続くよどこまでも、もとい地下鉄事業赤字は続くよどこまでも」だったのである。

「貯金」にあたる財政調整基金は20数年前にとうに枯渇。

将来の借金返済に備えて積み立てている公債償還基金を取り崩す「禁じ手」と呼ばれる手法を連発して、粉飾まがいの見せかけの収支の均衡を保ってきたというていたらくである。

その基金を失ったその後は、ついに財政再生団体に転落する恐れがあるのだ。

無能な門川大作だけを責めるのは酷かもしれない。もともとこの財政破綻への道を決定づけたのは昭和の時代、1950年に京都市長となった高山義三だった。

彼は、社共をバックに当選したのに、当選するやいなや寝返るように、いきなり保守勢力と妥協する。成り行き任せ行政の典型だった。

当選していきなり保守路線に寝返った高山に対して、当時京都市役所内で形成されていた左翼グループは、怒り心頭。

「高山は許せん。早く市長の座から引き摺り下ろさねば」

彼らは、虎視眈々と高山失脚の機会を伺うようになる。

そんな1951年、事件は起こる。

京都市の臨時職員杉山清次(筆名・杉山清一)が、オール・ロマンス社が発行する『オール・ロマンス』誌10月号(通巻43号)に小説「特殊部落」を発表したのである。

この小説は、実在する京都市内の被差別部落(東七条、いわゆる柳原、別名崇仁地区)が舞台であった。

崇仁地区とは、京に都がある時代から存在する数ある京都市内の被差別部落の中でも、現在に至るまで激しい差別を長く受けたきた地域で、崇仁学区内の貧困者の比率が京都市内で最も高かったことでも知られる。2020年(令和2年)の国勢調査によれば、人口は1380人。平均年齢は53.9歳、65歳以上人口は38.55パーセントと高齢化が進んできたが、1920年以降の人口増加の大半は朝鮮人の流入によるものであり、奥平剛士が京大入学後に毎日通い詰めた東九条(JR京都駅を隔てた南側)が、その流入の多くを吸収した。

この小説は、朝鮮人の父と日本人の母を持つ医師「鹿谷浩一」と、朴根昌の二女「朴純桂(日本名:純子)」との恋愛を描いた純愛小説である。しかし、そこに被差別部落民が登場するわけでもなく、その地域に住んでいれば「部落者」と呼ばれて差別され、離れれば「部落者」でなくなるという、実際の部落差別とも朝鮮人差別ともその本質が懸け離れた、いわば架空の「特殊部落」として描かれた小説だった。

そのため、この小説の舞台とされた被差別部落の住民たちの中に「地域の実態をゆがめて興味本位に描いた差別小説である」という抗議の声が上がり、反発の動きが表面化したのだった。

市長糾弾の機会を待ち構えていた市役所の左翼グループにとってみれば、

「すわ、これは行動を起こす絶好のチャンス!」

それ以外の何物でもなかった。

彼らはただちに部落解放全国委員会京都府連合会に駆け込んで、委員長らに対して、この小説を被差別部落の悲惨さを興味本位に取り上げた差別小説として糾弾に立ち上がるように依頼するとともに、解放委員会の名による『糾弾要綱』も準備。さらに、京都市役所内部では同じグループによる市長答弁の作成までが作成される。

「小説を誠に遺憾とし、同和行政予算の拡充に取り組んでまいります。」

高山市長はこう表明し、京都市は1952年度の予算で、前年度のなんと5.8倍にもあたる4338万円の同和予算を計上したのである。

このオールロマンス事件以降、部落解放同盟の中では、差別事件を梃子にして行政闘争に取り組み、被差別部落への同和予算を増大させるという方式の運動形態が定着した。表向きには「解放委員会の追及に対して行政側がその正当性を認め、予算の拡充を約束させる」という体裁が整えられていたので、その後、各種の運動団体が市を追及する際のモデルとなったと言われている。

糾弾の嵐の中、小説の作者である杉山清一は、反省の意を表明したものの、差別者の烙印を押された。

市役所に居場所を失った彼は職員を辞し、その後は転々と職を変えるようになったという。そうした歳月が45年間続き、1999年、杉山清一は他界した。

ちなみに、のちに俺が「タケシ」という名をもらった梅原猛は、この「オールロマンス闘争」の頃はまだ京大の大学院生。この頃の彼は強烈な虚無感に襲われ、賭博に逃げ、のめり込む日々を送っていたそうだ。

俺から言わせれば勉強のしすぎだろうということなのだが、人間というものの得体は全く理解ができない。彼が志した道は「哲学」とかいう学問らしく、人間というものは犬より随分複雑なことを深く考えるものだと言う。

かたやあまり深く考えずに、「特殊部落」と言う小説を発表した若き日の杉山清一。

いくら頭が良くても、いかに考えをめぐらせようとも、人間というもの悩みの解決に至るどころか賭博などにのめり込むしかなかった若き日の梅原猛。

杉山は、「差別者」の烙印を押され、京都市役所を追われて、職を転々。終着駅の書かれていない「片道切符」を持ったまま、ひっそりとその生涯を終え、梅原は、長じて同じ京都市の最高学府「京都芸大」の学長になった。

人間にとって「若い」とは、それだけでなんと理不尽なことであろうか。

高度成長が生んだもう一つの差別

奥平剛士の少年時代、戦後日本の経済成長の背景には、まず朝鮮戦争特需があった。そしてほぼ間断なく、ベトナム戦争特需が続いていく。

奥平は京大に入ったが、前提として、まず太平洋戦争、そして朝鮮戦争、ベトナム戦争のおびただしい戦争の犠牲者がいての経済成長であってのことであるとの認識を強く持っていた。

西の最高学府である京都大学に進んだ奥平のような学生たちは、当時は特にだが、いずれ国の将来を導いていかなければならぬインテリと位置付けられていた。集団就職の少年少女や草深い故郷の田畑で汗を流す年寄や兄弟たちから見れば、到底そこへはたどり着けようもない、選ばれた者たちであった。

奥平自身、そのように思われていることを自覚していたし、「一種の後ろめたさ」であり「ある種の優越感」もたしかにあるのだった。

そして自らも故郷で骨身を削って親が貯めた学費をうけて大学へ進学したこと。

さらには国や大企業が経済成長に不可欠な「労働力」を「金の卵」という詭弁よろしくかき集め、結果、みんな同程度の安い給料で工場などで汗を流す先輩たち、自らの幼なじみたちが世の中の大半を占めているという現実も。

これらのことが、入学してからもずっと奥平の頭から離れることはなく、それはある種の「うしろめたさ」として消えることはその後もなかった。

そんな日本の現状、そして日本を取り巻く世界情勢、そんな中で各国でわきあがる革命への行動と、それへの弾圧、さらには環境破壊へとまっしぐらに、さらなる危機へと、ひたすら突き進んでいく人類のこと。

これらを冷静に観察する奥平剛士の目には、それらは総じて「行き詰まり、いずれ破滅への道をたどるであろう情勢」として映っていたのである。

奥平が学生運動を否定し、独自に京都の被差別部落に身をどっぷり置いていた20歳の頃、東京では、早稲田大学で学生闘争が勃発した。のちに「150日闘争」と言われる第1次早大闘争である。

この闘争は、政治党派に属する活動家学生だけでない広範な一般学生も闘争に参加したこと、闘争主体が「全共闘」を名乗ったこと、手法として全学バリケード封鎖という実力行使に至ったことなど、後に全国で活発化する学園闘争、全共闘運動の先駆となった。

俺が注目したいのは、奥平が選択した生き方とは全く異なるにしても、その背景にある「学生の自覚」というものが同じであったことである。

当時大学に通える人は限られていた。だから、大学に通うことができる者の間には「自分たちはエリートだ」との認識があった。そして彼らは、大学に通えている自分たちが動かなければ社会は何も変わらない、良くならないというプレッシャーや責任感のようなものを背負っていたのだ。

エリートというのは何も、東大、京大、早慶だけを言うのではない。

他の大学に通っている大学生も、自身に向けられる世間的な評価のようなものを感じていた。

実際ほぼ同時期に、全国各地の大学で学生運動というものが勃発していた。当時の学生たちは、「自分たちが社会の中でどういう立場にあるのか」を自覚し、その責任や役割を感じていたという側面が確かにあったと思われる。

当時の大学、短大、専門学校への進学率は20%前後であった(昨今の進学率は80%を超えている)。

このころ早稲田大学の学生であった元静岡県知事・川勝平太が、2024年4月、新入職員に向けた訓示の中で「毎日野菜を売ったり、牛の世話をしたり物を作ったりとかと違って、基本的に皆さんは頭脳・知性の高い方たちです」と発言したことは記憶に新しい。

この「職業差別発言」を謝罪して辞職した彼は、奥平とは3歳違い。早稲田大学第一政治経済学部経済学科卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了、オックスフォード大学博士号取得、早稲田大学政治経済学部教授を経て政界に進出した典型的なエリートであり、「団塊世代」のど真ん中、もっとも苛烈な競争の勝者であるという意識を持ってずっと生きてきた人間であった。

川勝がそうであったかはわからないが、当時、学生たちの多くは、「自分たちと大学は社会的矛盾のあらわれの一つ」として存在するのではないかという自意識を持っていた。そして、彼らの多くは自己と社会、自己と世界の関係を真剣に見つめた結果、「いまの資本主義のありかたを正す原理」を、初期マルクスの『経済学・哲学草稿』に見出した。

当時の学生がよく口にした「自己否定」という言葉は、原理的思考運動の中で「人間疎外」「労働力商品」といった言葉をさらに突き詰めた結果生まれたキーワードである。

60年代に敗北を喫した学生運動を否定し、ひとりスラムに通い土方に汗を流し始めた19歳の奥平剛士は、その原理的思考を独自に行動に移した、稀に見る存在である。

稀に見る独自の行動とは、京都の被差別部落に飛び込み、学問や知識や理論では決して辿り着くことができない最下層の庶民の生活の、その根幹部分にまで触れていこう、いや、自分の血肉とせんとした行動であり、それまでに出会ったことのない、被差別部落の得体の知れない怪物のようなリーダーの懐に敢えて飛び込んで、日々「自分の限界」を超え続けようとしたことである。

60年安保の英雄、唐牛健太郎

奥平剛士が中学生の頃に起こった60年安保闘争は、戦争の記憶がまだ生々しかった時代、学生をはじめとする若者に大人も加わって、国会を取り囲む国民運動となった。

この安保闘争に参加したのは、日本社会党、日本共産党などの左翼政党、日本労働組合総評議会(総評)などの労働者、日本共産党から分裂した急進派学生らが結成した共産主義者同盟(ブント)と、ブントが主導する全日本学生自治会総連合(全学連)の学生などだった。

1937年に函館 湯の川温泉の芸者を母とし,いわゆる庶子としての生い立ちを背負う唐牛健太郎は、北海道大学在学中の1959年、ブント(共産主義者同盟)書記長 島成郎(1931~2000)の説得に応じて全学連委員長に就任した。

島は、人を惹きつけてやまない力、人懐こい魅力とカリスマ性を併せ持つ唐牛健太郎の類稀なる資質に目をつけたのだった。

60年安保闘争真っ只中に全学連委員長を務めた唐牛だが、最大の激闘となった1960年6月15日の国会前衝突事件時には巣鴨拘置所に拘留中であり,事件の現場にはいなかった。

彼の名を一躍「現代の英雄」とまで高めたのは、その40日前の4月26日、国会突入デモを先頭に立って率いたその姿であろう。

安保闘争が最盛期を迎えていた60年4月25日。

ブント書記長の島も、全学連幹部たちも、いよいよ焦っていた。

「このまま推移すれば,安保条約は自然承認される。

国民を味方につける行動に打って出なければならない。」

全学連幹部たちと新宿で酒を酌み交わしていた唐牛は、思い詰めて黙り込んでいたが、

その場の重い雰囲気を切り裂くように、突然こう言い放った。

「もう決死隊しかない。

俺がトップバッターになって装甲車を乗り越えて飛び込むから、その後、俺に続いて飛び込んでくれ」

翌日の4月26日,国会前に行くと(唐牛の想定通り)この日も警察の装甲車とトラックがぎっしりと埋め尽くしていた。

どう考えてみても,何度見直してみても、この分厚い壁を突破できるはずがなかった。

誰もがそう思った瞬間、唐牛は一世一代のアジ演説をぶちあげた。

「諸君!自民党の背後には一握りの資本家がいるに過ぎない。

しかし,我々の背後には安保改定に反対する数百万の学生、労働者がいる。

装甲車の後ろには警官隊たちによって辛うじて埋められた真空があるだけである。

恐れることは何もない。装甲車を乗り越えて国会に突入しよう!」

この直後、学生たちが続々と装甲車を乗り越え、警官隊に向って“ダイビング”を始める。

あまりの意表をつく行動に,さすがの警官隊員たちも算を乱して逃げ出した。

唐牛は逮捕されて巣鴨拘置所に勾留され、2日後に北大を除籍となる。

同年6月19日安保条約の自然承認を阻止せんとして勃発した6月15日の国会前衝突事件時には、唐牛は巣鴨拘置所に拘留中であって、事件の現場にいることは叶わなかった。

そして安保条約が自然承認されると,全学連活動も急速に衰退。

翌年7月唐牛は委員長を辞任する。

唐牛が拘留中に発生した6・15国会デモは,デモ隊,警官を合わせて重軽傷者が1000人以上となる大惨事となった。この時に亡くなったのが、東大生 樺美智子(1937~1960)である。

唐牛と同じ年に生まれた樺は,唐牛について父親に話している。

「美智子がつね日ごろ,唐牛君のことをすぐれた指導者だと私たちに話していました」

当時,唐牛が樺のことを認識していたかどうかは不明である。

しかし宇都宮刑務所を出所後、樺の無念を一人背負うかのように唐牛は彼女の墓参りに行っていたという。

闘争は敗北するも当時の人々は全学連委員長・唐牛健太郎をして「現代の英雄」と呼んだ。

にわかに時代の英雄となった唐牛だが、出る杭は打たれるのが世の常だ。

その3年後、醜聞が容赦無く彼に襲いかかる。

1963年。

TBSラジオが「ゆがんだ青春 ― 全学連闘士のその後」と題するドキュメンタリーを放送したのだ。

「安保闘争の闘士たちが,『右翼の親玉』でCIAともつながりを持つといわれる田中清玄から400万~500万もの闘争資金をもらい,今も田中の庇護のもとにある―」

「左翼の最先鋭部隊だと思っていた全学連が,こともあろうに転向右翼からカネをもらっていた」

放送された内容は、左翼活動家に親近感をもっていた人びとの見方を180度変えさせるインパクトを持っていた。

事実、唐牛は,安保闘争に係る裁判中,田中清玄(1906~1993年)の経営する会社に入社していた。

当の田中はこう記している。

「自分は全学連委員長唐牛君に関する記事を読んで想わず目を瞠った。

唐牛君も自分と同じ函館で成長して居るではないか。

母一人子一人と云う唐牛君の家庭も亦全く自分と同じ家庭条件だ」

郷土と生い立ちを共有する田中と唐牛の親交は深く,唐牛と田中清玄の親密な関係は家族ぐるみの付き合いとも言えた。実際、唐牛は田中の子供たちをスキー旅行に連れていくこともあったという。

唐牛は田中の会社を退社した後、昭和40年(1965年)堀江謙一とヨットスクールを創設したり,昭和43年(1968年)新橋に小料理屋を開いたりする。

その間、学生運動は安保とは全く別の争点で慶応で火がつき、早大史に残る「150日間闘争」を経て,今度は東大闘争が始まっていた。

1969年1月、駒場キャンパスの8号館に立てこもる学生たちを見た唐牛はヘリコプターによる食料の空輸を思いついたそうだが、彼はすでに学生ではなく、もちろん空輸実施には至らなかった。

東大闘争は、同月18日から19日にかけて機動隊による安田講堂封鎖解除をもって終結する。

唐牛は翌年から北海道で漁師見習いに転じた。

翌1971年には本格的な漁師となるため、「トド撃ち」で縁のできた紋別に居を定める。

そこで約10年間もの長きに渡って「漁師」として生きた唐牛は、その後47歳の若さで没した。

唐牛健太郎を支援した田中清玄の次男・愛治はのちに政治学者となり,平成30年(2018年)戦後第12代早大総長に就任するが、昭和26年(1951年)生まれの彼は60年安保闘争の時は小学生、東大安田講堂陥落時は18歳であった。

彼は、かつてスキーを教わり兄のように慕った唐牛が、これらの闘争の中心にいて再三逮捕されて豚箱に入る姿、シャバに戻ってからその後も終生公安にマークされ続けて送った短い人生を、どのように見守っていたのであろうか。

60年安保闘争とは何だったか

「安保闘争」とは、世界が冷戦の真っ最中だった1959年から1960年、そして1970年の2度にわたって日本で起こった、「日米安全保障条約」をめぐる大規模なデモ運動で、それぞれが「60年安保」「70年安保」と呼ばれる。

繰り返しになるが、最初の「60年安保」は、奥平が多感な中学生時代のこと。5つほど年の離れたお兄さんお姉さんなどが大学生として参加した闘争であった。彼らの国家権力への反抗の顛末は、奥平が大学入学時に学生運動を否定していたことに、少なからぬ影響を与えたことであろう。

しかし次の「70年安保」には、奥平自身の闘争目的は他にあったと思われるものの全共闘の学生として闘争に加わっている。

「安保闘争」の背景にあったのは、もちろん「日米安全保障条約」の存在である。

1951年9月8日、敗戦国日本はアメリカのサンフランシスコにて、「第二次世界大戦」で連合国側として参戦した49ヶ国と「サンフランシスコ平和条約」を締結。この「サンフランシスコ平和条約」の第6条(a)項には、「連合国のすべての日本占領軍は本条約効力発生後90日以内に日本から撤退」とあった。本来であれば、これにて日本に駐留していた占領軍は撤退するはずだったのだが、この規定には「日本を一方の当事者とする別途二国間協定または多国間協定により駐留・駐屯することを妨げるものではない」という条項が定められていたゆえ、これを根拠に「サンフランシスコ平和条約」と同時に「日米安全保障条約」が締結された。

これによって、アメリカ軍は引き続き日本に駐留することが可能になったのである。

当時の日本の防衛体制は非常に脆弱なものであった。

終戦にともない旧日本軍は解体されていて、1950年8月に警察予備隊を創設したものの、その定員数はわずか7万5000人にすぎなかった。

そんな中で、身近では「朝鮮戦争」があり、世界全体でも冷戦が激化していく。

日本政府は、「日米安全保障条約」を締結することで、戦争で破壊された国土を再建し防衛力を整えるまでの時間を稼ぐことができ、またアメリカが防衛費を負担すればその分を経済復興にまわすことができるとでも考えたのだろう。

一方アメリカにとっては、「朝鮮戦争」を戦う際の後方基地・補給拠点の確保として日本を活用できるうえ、日本が東側陣営に回って再び敵となることを防ぐことができるというメリットがあった。

1950年代中頃になると、日本経済は朝鮮特需や神武景気によって持ち直し、高度経済成長期へと移行していく。政治も、自由民主党と日本社会党という「55年体制」が構築され、安定していった。

しかし1957年に、アメリカ兵士のウィリアム・S・ジラードが日本人主婦を射殺する「ジラード事件」が発生。日本とアメリカの双方が裁判権を主張したことから、「日米安全保障条約」の不平等性が問題視されるようになる。さらに同年、内閣総理大臣に就任した自由民主党の岸信介が、「日米安全保障条約」の改定に乗り出すと、その内容に安保廃棄を掲げる日本社会党が抵抗。多くの市民にも、改定によって日本が再び戦争に巻き込まれるのではないかと危機感が募っていった。

こうして「60年安保闘争」は起こることになる。

新たな「日米安全保障条約」は、改定交渉のすえ、1960年1月19日にワシントンで締結された。日本政府はアメリカのアイゼンハワー大統領の訪日予定日までに批准したいとし、衆議院の仕組みによって自然承認が成立するギリギリのタイミグとなる5月19日の会期延長強行採決に続いて翌20日、衆議院本会議で条約承認の採決を行った。

この採決に対し、反対する日本社会党の議員らは議長を監禁して抵抗。警察によって排除され、多数の議員が壇上に押し掛ける中マイクを握って強行採決をした議長の姿などがマスコミによって報道されると大衆の心に火がつき、「安保闘争」はいよいよ激化していくことになった。

では、闘争参加者は、具体的に何に反対したのか?

新しい「日米安全保障条約」では、日米共同防衛の明文化、内乱条項の削除、在日米軍の配置・装備に対する両国政府による事前協議制度の設置、条約の期限を10年とすることなどが定められた。

「日米安全保障条約」に反対する人たちは、共同防衛によって、日本がアメリカの戦争に巻き込まれる可能性が高まるのではないかと疑念を抱くとともに、裁判管轄権が日本にないことを問題視したのだった。

日本社会党や日本共産党は構成員を動員して「反安保」のキャンペーンをおこない、総評は国鉄労働者を動員して「時限スト」を実施。全学連は「国会突入戦術」をとった。4月26日の国会突入デモを先頭に立って率いた唐牛健太郎はその象徴である。

ちなみに、日本とアメリカを離したいソ連の対日工作によって、社会党、共産党、総評などの勢力には大きな援助があったとされる。

1960年5月20日に衆議院でおこなわれた強行採決は「民主主義の破壊である」と喧伝され、「安保闘争」は一般市民にも拡大していく。国会周辺は連日デモ隊が取り囲み、その動きは徐々に「反政府・反米闘争」へと変容していった。

これに対し岸信介首相は、右翼団体と、あろうことか暴力団関係者も用いて対抗したのである。

さらに6月10日には、来日したジェイムズ・ハガティ大統領報道官が、羽田空港周辺に押し寄せたデモ隊に包囲され、海兵隊のヘリコプターで救出される事件が発生。6月15日には国会内に突入したデモ隊と機動隊が衝突し、東京大学の学生・樺美智子の命が失われたほか、この日だけで負傷者は約400人、逮捕者約200人、警察側の負傷者約300人が発生するに至った。

結局「日米安全保障条約」は、参議院の議決がないまま6月19日に成立。岸信介首相は混乱を収拾しようと6月23日に総辞職し、池田勇人内閣が成立すると「60年安保」は急速に鎮静化していった。

エルネスト・チェ・ゲバラの死

俺が奥平剛士に最初に出会った1967年の夏が過ぎ、さらに秋が過ぎて冬が訪れようとしているある日、「ボリビアの高原地帯の寒村でエルネスト・チェ・ゲバラが10月に処刑されていた」というニュースが日本にも伝えられた。

わずか82名のゲリラ部隊を率い、一艘のヨットに折り重る難民のようにメキシコからキューバへ上陸したゲバラは、同志カストロと共に、アメリカ支配の支柱として独裁体制を敷いてきたバティスタ大統領の軍隊と闘った。

一時は10数名にまで部隊を減らしながらも、分け入った山奥の農山村でゲリラ部隊を再編成した彼は、2万もの相手軍勢にたいしてたった1,000人の部隊で戦い、そしてキューバ革命を成就させた。

新政府では、国立銀行総裁、工業大臣などの要職に就き、

国民の幸福実現のために精力的に働いたとされる。

革命から半年後には、アメリカによる経済制裁に対抗すべく、世界各国を歴訪。

1959年7月には日本を訪れ、池田隼人通産相と会談し、翌年には通商協定を結んでいる。

来日時、彼は自ら強く望んで広島を訪れ、原爆死没者慰霊碑に献花し、原爆資料館の展示を見てまわった。原爆病院では被爆者を慰問し、あまりの被害と、その惨状に涙を流したという。

長い巻き髪、豊かな黒髭。そして、ベレー帽に戦闘服。

「世界でいちばんかっこいいのがエルネスト・チェ・ゲバラだ」

ジョン・レノンをして、そう言わしめた。

そんなゲバラが、1965年のある日、忽然と消えていた。

キューバからも、彼の行動を注視してきた世界中の人びとの視野からも。

この年の2月、ゲバラはアルジェでおこなわれたアジア・アフリカ経済会議において、ソ連をして「帝国主義的搾取の共犯者」であると痛烈に批判し、盟友カストロに対して訣別の手紙を送っていた。

ソ連は、物資輸送を停止されたくなければゲバラを切れとキューバ政府に迫っていた。

彼が政権から離脱したのは、その要求に対してカストロの心中を慮ったゲバラが自ら下した結論だった。

そのことは、10月のキューバ共産党大会において明らかにされる。

カストロは、彼から届いた訣別の手紙を読みあげたのであった。

その10月、アフリカのコンゴ革命で挫折したのちボリビア革命の途上にあった彼は、

生け捕りにされたあと、銃殺処刑された。

ゲバラ処刑の数ヶ月前、つまり俺が奥平剛士に出会った1967年の夏以降、『ゲリラ戦争』『革命戦争の旅』『ゲバラ 革命の回想』といった本人の手記が相次いで日本語に翻訳されて出版されてベストセラーとなっていた。

死の直前まで書き継がれた日記も『ゲバラ日記』として四社から、また同日記をふくむ全四巻からなる『ゲバラ選集』も出版され、もはやブームと言ってよい現象が始まっていた。

すべての戦争を内乱へ、内乱から革命へ。

彼の「国際主義」とその思想や行動は、彼の死によって、もちろん一般人ではなく、ある限定的な人びとの間には「確信」としてひろがっていった。

奥平をはじめ、京都大学の彼に影響を受け始めていた学生にとって、ゲバラの死は、その存在を「信仰」に近い対象にまで次元増床させることになった。

京大のシンボルである時計塔には巨大なゲバラの遺影が高く掲げられ、シルクスクリーンにした彼の肖像写真をリーフレットにして、学内や街頭で配る学生たちが多く出現したのだった。

奥平は、翻訳出版されていたゲバラの本をすべて読んでいた。

そして、ゲバラが死ぬ8カ月ほど前、1967年2月10 日の日記には、すでにこんな文章を残している。

「革命家が、その非常の手段のいっさいを免罪されるのは、ただ彼らの心中、一片の私心なき清明さをもってのみである。満身を挙げて、正義を行なう。しかしそれは口先では成就せぬ。すべての非常の手段権謀を駆使せねば大義は現実の世界にうちかつことはできぬ。しかしそれを用いる革命家はあくまでも、あくまでも清みわたって美しくなければならぬ。それが彼の唯一の生きがいであるはずだからだ。」

そして、そのノートの最後のページには、以下の詩が書き残されていた。

「奥平剛士

これが俺の名だ

まだ何もしていない

何もせずに 生きるために

多くの代価を支払った

思想的な健全さのために

別な健全さを浪費しつつあるのだ

時間との競争にきわどい差をつけつつ

生にしがみついている

天よ 我に仕事を与えよ 」

この日記を彼が書いたのは1967年2月。

この時点では、彼はまだ教養課程三回生であり、

工学部キャンパスで4ヶ月後の6月になって狼煙を挙げた京大闘争についても、その影も形もがなかった。

つまり。

俺が初めて奥平剛士を見かけた1967年の夏、

学生運動の波に飛び込むことはなくても、彼は独り「革命家」としての矜持をすでに持っていた。

そして、「来たる日」に向けての「準備」を怠っていなかったのだ。

総長の吊し上げ

翌1968年になると、俺は何かと騒がしかった工学部を後にして、

静かな場所を探した結果、医学部に住処を移していた。

ところが、今度はその医学部が騒がしくなってきた。

なんでも「登録医制度」というものへの反対運動が起こったらしい。

青医連京大支部が医学部自治会とともに「全学闘争委員会」を結成し、2月13日から無期限ストライキに突入した。

それだけなら、さらに大きな闘争には発展しなかっただろう。

ところが、3月15日の大学院入試当日、受験しようとした学生 1 名に対して青医連幹部が暴行を加えたとの容疑で、 4月 7日に京都府警の警官約 300名が医学部構内の捜索に入ったのである。

そして、研修医・学生 5名が逮捕された。

学生は、けしからんと興奮し、闘争の火に油が注がれることになってしまったのだ。

奥田総長は学生の要求に応じて、4月8日から12 日にかけて、3回にわたって「説明会」(学生側からすれば「団交」だが) を開いて誠実に対応した。その場が収まったのは、

「明日13日に京都府警および川端警察署に対して大学から申し入れを行う」

と、奥田総長が明言したからだ。

翌日、総長は約束通り、警察に対してこう申し入れた。

「今回の事件が、今後学内における学生の自治活動を侵す方向に発展しないよう配慮されたい。」

工学部の揉め事に続いて、医学部でも学生たちに突き上げられ、警察にも頭を下げて。

総長は大変な立場だと、俺は気の毒にすら思ったが、こうも思った。

「大変な責務の中で、それでも学生の自治を尊重する立場を貫いていた奥田総長はすごいな。」

1969年になると、

俺はすっかり騒がしかった医学部にも嫌気がさして、俺は学生部の建物とその周りに居を移していた。

ところがなんと、ここもすぐに居心地が悪くなる。

新年早々、あれは1月16日のことだった。

「寮闘争委員会」の奴らが学生部建物を占拠した。

建物を封鎖して、これまでより酷い、暴力的な騒ぎが始まったのだ。

封鎖の直接のきっかけとなったのは、

同建物で前日の15日午前 1時から始まった奥田総長と寮生たちとの団交が決裂したことであった。

まあ、犬の俺だって、住み心地にはこだわるさ。

だから、寮生たちが住むところにこだわることについてはわからないでもない。

ただ、寮闘争委員会の要求は、3つもあって、それは

①無条件増寮、② 20年長期計画の白紙撤回、③財政全面公開

の3項目ということだったが、俺には何を要求しているのかさっぱりわからんし、何が不満なのかすらわからなかった。

もちろん奥田総長は要求内容がわかったからこそ、拒否したのだろう、

彼は一部を除いて、これらの要求を飲まなかった。

すると寮闘争委員会の奴らは、

総長との団交開始から 24時間後の 16日午前 1時に決裂を宣言。

前々日14日夜から学生部建物に泊まり込んでいた教養部闘争委員会や反代々木系各派の学生も合わせて約200名で建物を占拠、封鎖するに至った。

人間という生き物は、すぐ怒って、争いごとを起こす。

まったく困ったもんだが、こうした学生部封鎖にも、生ぬるい大学当局の対応に対しても。どちらもが気に入らずに怒りを露わにしたのが、「五者連絡会議」という、もっとよくわからん奴らだった。

五者連絡会議とは、学生自治会である同学会、大学院生協議会、職員組合、京大生協、京大生協労働組合の五者で構成された連合体で、京大紛争の過程を通して終始「全共闘系」と激しく対立した。

その五者連絡会議が、建物封鎖が始まった16日の正午、ただちに封鎖に対する抗議集会を開いた。

抗議集会といえば聞こえは良い。

でも、このときすでに封鎖解除を要求する五者連絡会議の学生と、封鎖を行っている学生とが、乱闘を始めている。なんのことはない、要するに、五者連絡会議はハナから実力による封鎖解除しか頭になかったんだと俺は思った。

18 日には総長と団交を行ったが、

「大学側の方針はなまぬるいんじゃ」

と、総長はここでも吊し上げられ、きびしく攻め立てられた。

大学当局としてはそんな厳しい状況だったが、まあ、どうにかなるだろうと他人事のように考えていた職員も多かったと思う。

ところが、封鎖を支持する他大学の学生を含めた全国学園闘争勝利全関西総決起集会が1月21日に開催されるということが分かると、生ぬるかった大学当局も、さすがにこのままではかつてない大混乱が起こるだろうことぐらいはわかったらしい。

慌てて、開催前日の1月20日、なんとしても混乱を回避すべしと「学外者の本部構内立ち入り禁止」を決定した。

逆噴射

奥平剛士が全共闘の一員として、初めて紛争の現場に登場したのはその翌日、1969年1月21日のことだった。

この日、学生部の建物を占拠する寮闘争委員会の学生60名を支援するために、他大学をふくむ全共闘支持派学生たちが正門前に集結していた。

彼らは寮闘争委員会と合流して全国学園闘争勝利全関西総決起集会を本部構内でひらこうとしていたのである。

しかし大学の各門は教職員と学生が固めており、大学として、学外者の入構を阻止する行動、実力行使に出ようと構えていた。この動きをとったのは、大学当局と一般学生、そして五者連絡会議(学生自治会の同学会、大学院生協議会、職員組合、生協、生協労働組合で構成)である。

彼らは正門にバリケードを築いて、全共闘の学生たちの進入を押しとどめようとしていた。

この動きを主導した大学の自治連合組織である五者連絡会議の実権を握っているのは、実は日本共産党とその青年組織・日本民主青年同盟(民青)であった。

そして奥平は、このとき民青に所属する学生のひとりとして、全共闘進入に対する「防衛」にあたっていたのだった。

これに対して、本部構内と東一条通をはさんだ南側にある教養部正門前で集会を聞いていた全共闘封鎖支持派は、夕方になるとヘルメットをかぶり、角材を持って、そしてついに正門から本部構内に突入しようとした。

しかし、正門を守る多数の学生が机や立看板でバリケードを築いて対抗したため、なかなか中に入ることはできない。

そんな時だった。

正門の外の全共闘に向けて放水のホースを向けていた奥平が、「逆噴射」よろしく突如としてホースの向きを変えたのである。

つまり彼は、寝返った。

攻撃先を「味方」に変えたのである。

全共闘の進入を防ぐべく行動していた「味方」の中に、まさか敵のスパイ?がいて、突然寝返るだなんて。正門の中の「味方」たちにとってはまさに青天の霹靂、まったくの想定外であったろう。

しかし、さすがの奥平も、たった1人では袋叩きに合うのは時間の問題。

周りがおどろきたじろいで彼から身を引いた一瞬の隙をついて、奥平は素早くバリケードをよじのぼり、正門の外で待つ全共闘の学生の中に跳び降りたのである。

え?こ本当にこの時から?

兎にも角にも奥平剛士は全共闘の一員となり、

たちまち工学部共闘会議の中心メンバーになっていった。

こうしてこの日なんとかバリケードを築いて封鎖支持派の侵入を阻止したのは五者連絡会議と大学当局だったんだが、そこには多くの一般学生も加わっていた。本部構内をなんとしても守らんとする一般学生たちは、大学当局からヘルメットの支給を受けてそれをかぶり、突入を試みる封鎖支持派に対して放水さえ行い、進入を防いだのであった。

想像してほしい。

底冷えのする京都、しかも暦の上でも最も冷え込む1月21日の放水というものを。

騒がしい学生部建物を後にして、ようやく本部構内の入り口近くに居心地の良い場所を見つけ、そこから傍観していた俺の方にも、冷たい水が容赦なく飛んできた。

特に、外に向かって放水していた奥平が突然放水の向きを学内に向けた時には、俺はそれをまともに被ったんだ。

死ぬかと思ったよ。

一方、寮闘争委員会の学生60名が学生部の建物を占拠する状況は、依然変わっていなかった。

五者連絡会議は 翌1月22日、ただちに封鎖を解除しろと大学当局に詰め寄って、実力行使の決断を求めた。

にもかかわらず、大学当局の部局長会議では「あくまで説得のみを行う」なんて穏当な対応が決定されたもんだから、五者連絡会議は自ら実際行動で封鎖解除を行なうことを決定する。

そして、同日深夜。「全面行動」は決行された。

学生部の占拠が続いたままでは、機動隊が導入されて東大安田講堂事件の二の舞になりかねないと恐れた「五者」と一般学生たちは、ついに自力で封鎖解除をせんと実力行使に踏み切り、学生部に突入したのである。

おい、深夜だぞ、深夜。

犬も夜おちおち寝てはいられないって、どういうことかと俺は思ったけど。

封鎖解除のための実力行使は、夜を徹して結局10時間以上も続いたんだ。

決着がついたのは、翌 23日午前 10時 25 分。

学生部建物2階の窓に、ついに白旗が掲げられた。

中にいた寮闘争委員会の学生約 60名は、梯子を伝って外に出て、

7日間続いた封鎖がようやく解除された。

これは、俺が初めて見た「夜討ち」というものだった。

ちなみに犬の世界には、こういう不意打ち的な戦いはない。

もともと戦いそのものがほぼないし、もし戦ったとしても正々堂々、噛み合うのみだ。

学生部封鎖が解除されて一件落着、やれやれと思った俺だったが、それはぬか喜びだった。

その後京大では、学生同士がもっと大規模な衝突を繰り広げていく。

機動隊が突入して、学生たちが力で排除された安田講堂の封鎖解除が東京大学であって。

それに対して警察権力を入れずに自力(学生と職員)の手によって封鎖解除行われたのが、今回の京都大学。

まあ、そう言えないことはなかった。

新聞各紙はこれを「京大方式」と命名して、概ね高く評価した。

その一方で、封鎖を支持する側は、学外者排除・封鎖解除のための実力行使を「狂気の三日間」 と呼んで、大学当局と五者連絡会議を激しく非難。封鎖の実力解除を激しく批判する全学中央闘争委員会準備会は、ただちに総長団交を要求する。

封鎖する自分たちも実力行使でそれをしておいて、

逆に解除を実力行使によってされたら激怒するって、随分勝手だと俺は思うが。

奥田総長も、愚痴の一つぐらい言ったかもしれないが、じっと我慢。

1月25日午後 2時 10 分。学内最大の教室である法経第一教室で封鎖を支持する学生など約1500名が待ち受ける総長団交に、岡本学生部長を連れて出席した。

何をしても突き上げられ、何を言っても文句を言われ、来る日も来る日も団交に次ぐ団交。

京大キャンパスに居場所を見つけるたびに居心地が悪くなって、

新しい居場所を探さないといけない犬の俺も大変だと思っていたけれど、

総長はあまりに気の毒だよ。

上を見ればキリがないが、下を見てもキリがない。

俺は心に刻んだ。

「もし人間に生まれ変わっても、たとえ何があろうとも。絶対に大学総長にだけはなってはいけない。」

この総長団交は、二度の休憩を挟んで、結局2日後の27日午後3時40分まで続いたが、双方の主張が全く平行線をたどったままで終了した。

奥田総長も、岡本学生部長も、過労死寸前の土俵際で踏みとどまり、決して折れることはなかったのだ。

団交で成果を得られなかった学生側は、その後 1月30日には教養部において、代議員大会が無期限ストを決議する。

翌 31日には教養部各門にバリケードが構築されたほか、 2月 3日には文学部、 5日には医学部、 13日には工学部、 18日には農学部が次々とストライキに突入して、紛争は一気に全学へと拡大していった。

この間、文学部は「社学同」、医学部は「中核派」といったセクトが主導したが、学生部封鎖解除過程に対する一般学生の不信感は大きく、これらのスト突入を大きく後押ししていた。

警察に頼りたくない、当局と学生間の話し合いで解決していきたいという「京大方式」は、マスコミに褒められたところで、結局その後の紛争長期化を招くことになった。

学生同士はさらに激しい衝突を起こし続け、多数の負傷者を出すことにつながっていくのである。

夜討ち

2月になると、少しでも静かなところはないかと、

俺は時計台あたりに居を移していた。

なのに1969年2月14日。

「バレンタインデーなんそれ?」と、

そんなことにはなんの興味もないこの時代の学生は、この日に教養部代議員大会を開催すると決めていた。そして大会に備え、五者連絡会議の学生・職員たち総勢約 800名が、前日13日から会場となる法経第一教室がある時計台に入っていた。

草木もねむる丑三つ時。

俺も深い眠りに落ちていたが、

突然の怒号や悲鳴に、俺は飛び起きた。

2月14日午前2時半。

全共闘500名が、教養部代議員大会にそなえて時計台内の法経第一教室につめていた五者連絡会議800名に対して火炎ビンと投石、ゲバ棒で攻撃をかけたのだ。

その先頭には、かつては民青にいて、いまや全共闘学生を率いる立場となっていた奥平の姿もあった。

「やって来たぞ!」

怒号が飛び交い、法経第一教室の電気がいっせいに消された。

明るいと攻撃目標になるから、当然の対処だろう。

しかし、机や椅子が完全に取り払われて、傾斜のついた床だけとなった大教室に隠れるところはどこにもない。

逃げ出す術がない中の学生たちに、ヘルメットと角材(ゲバ棒)が配られる。

扇状の大教室の後ろはすべて窓だったが、ガラスが割られ、そこからどんどん火炎瓶が飛んでくる。

真っ暗な室内に飛んでくる火炎瓶は、床に落ちて燃えながら転がった。

中にいる五者連絡会議800名にとって、火炎瓶はまださほどの危険ではなかった。

燃える炎が灯りの代わりとなって周りが見えるし、それによって飛んでくる新たな火炎瓶を避けることもできた。

危険なのは、石である。

拳大以上の大きさの石がどんどん投げこまれてくるからたまったものではない。

闇の中を猛スピードで飛んでくる石は、当たるまでわからない。ヘルメットを被ってはいるが、当たる場所によっては致命傷となる。

五者連絡会議の学生たちは、できるだけ窓から遠ざかって、ひたすら火炎瓶と石の直撃を避けることで精一杯だった。

「ここは広すぎて守り切れないから、今から法経四番教室へ移動するぞ!」

リーダーの号令で、五者連絡会議800名は、法経第一教室を一斉に飛び出して退却を始める。

取り囲んでいた全共闘のゲバ棒とわたりあいながら、法経四番教室へ次々に駆けこんでいく。

そして、教室入り口の扉の内側に、机の天板など、長く大きな板片を幾重にも重ねて立てかけていった。

釘などないから、内側から十数人が集まって押さえる「にわかバリケード」で全共闘の進入をなんとか防ぐのだが、そこに火炎瓶や石が容赦なく投げ込まれてくる。

窓から入ってこようとする全共闘の学生めがけて反撃の火炎瓶を投げ返すと、それが命中し、火だるまになって教室の向こうへ転がり落ちていった。

取り囲んでいる全共闘の人数はどんどん多くなっていく。

人数は多くても教室の中に閉じ込められ、何せ飛び道具がない五者連絡会議の学生たちの形勢は、もはや本能寺で明智軍に取り囲まれた織田信長か。

圧倒的に不利であった。

「このままではやられる。みんないっせいに飛び出そう」

五者連絡会議の学生たちは、ドアを開くと、とにかく突っ走れとばかり外に逃げた。

角棒を持った全共闘の連中が取り囲んで待ち受けている。

脱出を図って飛び出した五者連絡会議の学生たちは、両側から全共闘の角材で滅多打ちにされながらも一目散に走って、とにかく逃げたのだった。

雪ではなかったが冷たい小雨が降り続く中、

午前 7時寺頃まで、激しい衝突が続いたが、幸いにして死者は出なかった。

この時の「武器」はまだ角棒であり、鉄パイプでなかった。

それが、死者までは出なかった一つの要因ではあっただろう。

俺ももう、寝ている場合ではなかった。

物陰から、数百名の学生が血を流して戦う姿、

2度目の「夜討ち」を、それが終わるまでじっと見ていた。

一方、時計台は、12日後の2月26日夜、今度は他大学学生を含む全共闘系約 400名によって占拠され、封鎖された。

なんでこんなことばかりするのだろうと俺は思った。

「3月3日からの入試実施断固阻止!」

それが俺の疑問に対する彼らの答えだった。

その様子を眺めながら、俺はもう「勝手にしやがれ」の心境である。

犬だって、睡眠不足は堪えるのだ。この日の夜、俺はいつしか深い眠りに落ちていた。

すると、これまた丑三つ時の午前 2時頃。

すわ デジャブか、と思ったがどうやらそうではない、

確かに再現された怒号と悲鳴に、俺はまたまた飛び起きた。

2度あることは3度あると言うらしいが、

俺が見た「夜討ち」、これが3度めであった。

封鎖に反対する学生たちの、占拠した全共闘系約 400名に対する夜討ち攻撃だった。

激しい争いは、まる1日続いた。

そして午後5時過ぎになって、ようやく封鎖は解除された。

俺は丸一日その様子を眺めていたが、

ここでもまた200名を超える学生の血が流れた。

激化する入試阻止の運動に、大学側はもはや学内での入試実施は無理であろうと諦め、教職員を総動員して学外で入試を実施することを決めた。

1969年3月 3日から 5日まで、京都大学の入試はなんと京都市内 8 カ所、宇治市内3カ所に分かれて実施された。

異常事態もここまでくると、犬もびっくりである。

会場の一つとされた宇治の総合グラウンドには2月 25日からの突貫工事で約 1000名収容の仮設試験場が建てられるなど、 慌ただしい準備の中での実施であったが、警察の厳重な警戒にも守られて、入試はなんとか無事終了した。

この間、入試阻止闘争の激しい衝突は見られたが、

阻止に向けて強硬姿勢をとるセクトと、それについていけないノンセクトの学生たちとの間で内部に亀裂が生じ、じわじわ広がって、ついに全共闘の主役だった教養部闘争委員会(急進的無党派学生で組織)がセクトの入試阻止闘争からついに離脱した。

これが致命傷となって、「入試阻止闘争」は不発に終わった。

「全共闘は事実上解体した」

この期に及んで、京大全学共闘会議の反代々木系リーダーは、敗北宣言するしかなかった。

反代々木系とは、日本共産党またはその執行部に反対する、新左翼をはじめとする勢力を総称として指す呼び方で、逆に日本共産党側からは「トロツキスト」「ニセ左翼集団」「ニセ左翼暴力集団」などと侮蔑される。

その後も各学部では、講座制・学位制への疑問、 学生の大学運営参加、教授会公開、財政公開、カリキュラムなど個別の論点などをめぐって運動が展開されたが、これら学内のことはさほど問題視されないようになっていく。

とって代わって運動の争点となったのは、中教審答申粉砕、 ASPEC(アジア南太平洋地域閣僚会議)粉砕、沖縄、そしてなんといっても70年安保など、学外の政治課題だった。

前面に押し出された政治課題だが、争点は定まらず、明らかに拡散する傾向が見られた。

学内での実力行使もまだ続いていた。

3月25日に予定されていた卒業式は中止となったし、

4月11日に行われた入学式には、全共闘系 学生が乱入して、開式後わずか10秒で閉式に追い込まれた。

「民青」V.S.「全共闘」

民青こと「日本民主青年同盟」と、全共闘こと「全学共闘会議」との対立は、60年安保闘争に端を発する。

そこから、高度成長期に定員が増た大学自治会の支配権争い、大学学費の値上げ反対運動、ベトナム反戦運動、沖縄返還闘争、そして再び70年安保…。

ネタを変えながら、両者はそれぞれの闘争と、相互の抗争とを繰り広げていく。

しかし、なんのことはない。

民青も全共闘も両者が掲げる目的は同じだった。

闘争の目的は、ことごとく、要するに「粉砕」なのである。

なのに、民青と全共闘はなぜ互いに対立し、対立を深め続けたのか?

それは、両者の闘争方針や手段が「対照的」で、相容れなかったからである。

共産党は、市民運動でさえ「党派拡大」の道具に利用した。

党派党勢の拡大が目的だから、一定の成果が出ると、必ず途中で「相手と妥協」する。成田闘争などはその典型だ。

かたや全共闘、とりわけ新左翼は、愚直に、妥協することなく、権力と徹底抗戦した。

民青こと「日本民主青年同盟」は、ご存知のとおり日本共産党の青年団体。

100年の歴史を持つ、「鉄板組織」である。

70年代の京都では、闘争の沈静化とサブカルチャー勃興とが交差し、そこには政治と結びついたところで生まれた反体制的なロック音楽や前衛的な演劇が生まれたのだが、こうした新しいカルチャーに対しても、概ね民青の学生たちは否定的で冷やかな目を向けるか、もしくは傍観しているか。

俺に言わせれば、まるで勉強だけができる中学校の優等生である。

正直、民青の学生たちって、俺にはそんな感じに見えた。

なにしろ、党の方針が「学生党員は運動に力を入れすぎないようにして勉強に励み社会に出ろ」と、そういういうことだったから。

それを全共闘に、露骨に、あるいは結果的に、邪魔されるわけである。

ましてや当時の全共闘は、「大学解体」を叫んでいた。

生協とか、大学の職員組合、特に私学だけど、それは共産党の生命線みたいなもんだから、大学解体などされようものなら、たまったものじゃない。

だから、そんな全共闘のやり方は到底許すことができなかった。そういうことだったのだろう。

一方、全共闘は組織とは言い難い。

全共闘を形成した中核、革マル、ブンドといった新左翼や、構造改革派という別種の社会主義者たちは、元を正せばみな共産党にいた人間である。ところが共産党の主流派に追い出されて、各々が別の組織をつくっていったという経緯がある。

しかし、それぞれは、悲しいかな組織としては貧弱なものであり、選挙に候補を立てる力もなく。

でもそんなことでは、自らの党派の存在や、実現したいことを、政治の表舞台で発揮したり実現したりすることはできないものだから。

だから彼らは、自らの存在を明示し、拡大するために、「共闘」という手段をとったのだ。

こうして、全共闘で中心的存在を担った新左翼と呼ばれた反日共(反代々木)系と非日共の革命運動体に、経済社会に疎外感を覚えた無党派や、文化活動家からは実存主義、虚無主義、さらには無政府主義までが集まって、ゆるやかにまとまった。

そう、全共闘とは、そうした「集団」でしかなかった。

全共闘という集団は、国家権力はもちろん、日本共産党や新左翼党派をも含めた既存の権力に対して、「反発する者の集まり」というのがその本質である。

そんな全共闘が拡大したのは、無党派の立場で運動に参加したノンセクトが、セクト間の「緩衝材」として機能したからであるが、もとよりノンセクトに明確な理論や強固な組織があるわけではなく、中にはお祭り騒ぎ的に参加した者さえも存在していた。

彼らには、日本共産党と日本民主青年同盟への批判を除いては、一枚岩にまでなるだけの理由はなかったのである。

全共闘運動の核心をなすテーマは、「大学解体」と「自己否定」であった。

先に東大で起こった入試粉砕闘争によって余儀なくされた「入試見送り」は日本の大学史始まって以来の出来事であり、こうした思考運動の結果であった。

大学解体

犬ながらも。

俺はここで、彼らがなぜ大学解体を目指したのかということについて、考えてみたい。

1966年10月に出された中央教育審議会答申では、各人の個性、能力、進路、環境に適合する教育の多様化を提唱していたが、学生たちの間、とりわけ全共闘の「党派」に属する学生たちは、それを「見せかけ」「綺麗事」「詭弁」に過ぎないものとして受け止めていた。実際、大学の現場では相変わらず学問の専門化や細分化がすすみ、教員たちの大半は自らの保身ばかり考えて、一向に大学改革に取り組もうとはしていなかったし。

しかし中教審答申が彼らに受け容れがたかったのは、そうした大学現場の意欲のなさもあったが、愛国心教育を強調する「期待される人間像」という「別記」がそこに添えられていたからである。

まず、「自主的な個人の尊厳から出発して民主主義を考えようとするものと階級闘争的な立場から出発して民主主義を考えようとするものとの対立がある」との指摘がなされていた。その上で、こう書かれていた。

「民主主義の本質は、個人の自由と責任を重んじ、法的秩序を守りつつ漸進的に大衆の幸福を樹立することにあって、法的手続きを無視し一挙に理想境を実現しようとする革命主義でもなく、それと関連する全体主義でもない。性急に後者の方向にかたよるならば、個人の自由と責任、法の尊重から出発したはずの民主主義の本質は破壊されるにいたるであろう」

これは、マルクス・レーニン主義によって階級闘争と革命を目指そうとする新左翼各派を真っ向から否定する内容であった。

さらに、彼らが革命成就の最大の象徴としてとらえている天皇について、次のように述べられていた。

「象徴としての天皇の実体をなすものは、日本国および日本国民の統合ということである。しかも象徴するものは象徴されるものを表現する。もしそうであるならば、日本国を愛するものが、日本国の象徴を愛するということは、論理上当然である。/天皇への敬愛の念をつきつめていけば、それは日本国への敬愛の念に通ずる。けだし日本国の象徴たる天皇を敬愛することは、その実体たる日本国を敬愛することに通ずるからである」

まさに天皇崇拝を前提とした愛国心教育の実践を呼びかけるかのような答申と受け取れなくもない。

新左翼勢力をふくむ全共闘学生は、正面切って自分たちの存在否定であり、学問の自由をいちじるしく侵害する権力の策謀以外の何ものでもないと捉えたのだ。

答申に対して出した彼らの結論は、こうである。

「同答申は学問の細分化からの脱却を主体性や多様性重視の観点からとなえているように見せて、その本心は、国内の産業振興と国力増強のためであり、大学は高度な産業社会の発展に寄与しうる愛国的テクノクラートの養成機関であるべきだとする産学協同推進のアピールなのだ。」

この(答申の)考え方を是とするならば、自分たちの立場は「産業社会」と「学問の自由」との間にあらわれた「矛盾」としか捉えられない。

全共闘に参集した学生たちはそう断じた。

そして「自己否定」という実存主義的な思考に辿り着き、そこから「大学解体」すなわち「自らの存在基盤そのものを物理的に解体しよう」という考えに至ったのである。

学生の反乱にほとほと手を焼いた国はついに大学の自治を無視して力で押さえ込もうと舵を切る。

「紛争が激化して長期にわたり、大学の入学・卒業が正規の時期に行なわれないような事態は、もはや大学自治の範囲内の問題としてその責任だけに任せておくことはできず、紛争終結に関する特別措置を検討する必要がある」

政府は「大学の運営に関する臨時措置法案」を国会に提出しようとしていた。

同法案は、下記のようなことを法律で定めようとするものだった。

「大学紛争を、大学の管理に属する施設の占拠又は封鎖、授業放棄その他の学生による正常でない行為により、大学における教育、研究その他運営が阻害されている状態をいうと定義し、大学紛争が生じた後九月以上を経過し、なおこれらの大学紛争の収拾が困難であると認められるときは、文部大臣は、当該大学の 学長の意見を聞いたうえ、臨時大学問題審議会の決議に基づき、当該学部等における教育及び研究に関する機能を停止することができる」

学生たちがこれに猛反発したのが「大学立法への反対運動」である。

全共闘はやはり「学内封鎖」という、彼らにとっての定番手段に走る。

1969年5月14日にはその口火を切って、医学部闘争委員会の学生が医学部構内を封鎖。

翌日には全共闘系の学生が「中教審答申・大学治安立法粉砕」を叫んで、学生部建物を封鎖した。

全共闘はその後も、着々とバリケード封鎖の準備を進めていった。

そして、ニュースは流れた。

「大学立法をめぐる政府、自民党の意見調整は、5月21日から本格的に動き出した」

京大全共闘はただちに、同日午後から深夜にかけて本部構内の農学部新館、工学部建築学系新館などを相次いで封鎖。

全学バリケードの構えを見せる。

京大紛争は、いわゆる「大学立法への反対運動」として、まさに暴発する寸前にあった。

1969年22日朝。

俺が起きると、教養部構内ではもう鉄パイプ、角材などの建築資材や投石用のコンクリートブロックなどの準備が着々と進んでいた。

2日前に機動隊から恒心館を追われた立命館大全共闘100人と、関西学院大全共闘40人がやってきて、京大全共闘と合流した。

合流した立命館大全共闘の学生の中には、「20歳の原点」で知られる高野悦子の姿もあった。

時計が午後3時をまわると、京大全共闘、立命大全共闘、関西学院大全共闘合わせて550人の学生たちはヘルメット・角材・鉄パイプで武装し、教養部を出て京都大学本部構内に入り、封鎖中の学生部前で総決起集会を開いた。

そこでは各大学代表から大学治安立法粉砕、70年安保粉砕の決意表明があり、そのあと直ちの行動が提起されて、彼らは学内デモに移った。

一方、学生部北側の教育学部前には、民青系(日共系)学生、一般学生ら約500人が白ハチマキ姿にプラカードなどを持って座り込んでいた。

両者の衝突が起こったのは、午後4時過ぎだった。

学生部前の集会を終えた全共闘学生が教育学部の封鎖行動に入ろうとした。

しかし、そこには民青系(日共系)学生たちが座り込んでいる。

「邪魔だ、どけどけ、どけ~い」

全共闘学生たちは教育学部前にいた民青系学生に対して投石。

さらには鉄パイプ、角材をふるって攻撃した。

民青系学生も投石などで対抗したが、約10分で西門から排除されて、それでも東大路から投石を続けて全共闘を批判した。

全共闘学生が次に標的にしたのは、民青系学生が教養部自治会を置く、図書館別館(東南アジア研究センター)だった。

バリケードを築いて同館に籠っていた民青系学生20人は投石、放水などで抵抗したが、約1時間で全共闘にバリケードを破られ、午後5時過ぎに、全共闘側に占拠されてしまった。

民青系学生を追い出した全共闘は、建物内のロッカーなどを運び出して、西門に高さ約4メートルものバリケードを築いた。

また、ほぼ同時刻に、北門付近でも全共闘の学生と民青系学生との衝突が起きていた。

約30分にわたって激しい投石合戦が繰り広げられたが、民青系学生は北部キャンパスに撤退。

全共闘は、今出川通に面した2つの門にもバリケードを築いた。

最後に残った時計台前の正門も、立て看板や机などで全共闘によるバリケード封鎖は完了。

かくして午後7時30分。 構内への通路は、正門わきの通用門を残してすべて封鎖され、本部構内は全共闘派の占拠状態となった。

ただし北部だけは、封鎖中だった農学部新館、理学部事務室が民青系学生によって封鎖解除され、北部は全面的に民青系学生が制圧する状態となっていた。

これに対して、この日も全共闘派の学生約100人が本部から出撃して北部を攻撃したが、武装した民青系学生によって撃退されて本部に退散した。

理学部正門にもバリケードが築かれて、全共闘が占拠した本部と、民青系が占拠する北部は、翌日23日にかけて一晩中睨み合った。

機動隊約700人は、北白川付近に待機してはいたが、この22日の暴力闘争においては最後まで実力行使を踏みとどまった。

京都大学当局は午後10時ごろから部局長会議を開いて、泥沼化を回避するために対策の検討をはじめた。

もはや、機動隊突入しか選択肢は残っていなかった。

京都大学のいちばん長い1日

5月23日の京都市内は快晴、朝の最低気温は15.4℃。

午前6時、東大路通と今出川通を京都大学当局がジープが巡回し始める。

目的はもちろん、本部および教養部構内を占拠した学生たちに立ち退き命令をすることである。

ジープからは、奥田東総長の録音テープによる放送が、繰り返し30分間流れた。

「私は京都大学総長です。本学を封鎖・占拠している諸君、すみやかに学外に退去しなさい!」

放送の間も、百万遍付近には機動隊約500人が集結していた。

京都府警の「5・23警備本部」もまた、大学本部を封鎖・占拠している学生たちに向けて川端警察署長名で警告し、退去を命じた。

それでも学生は応じなかった。

6時52分、ついに機動隊が動いた。

「不退去罪」の疑いによる突入である。

まず、今出川通に面した北門バリケードを排除。

大型電算機センター付近の柵を乗り越えて、全共闘が占拠する大学本部構内に入った。

武装した機動隊の突入に、学生らはクモの子をちらすように離散。

機動隊は無抵抗のうちに、文学部前のバリケードなどを撤去する。

しかし離散した学生らは、京大時計台前に集まって、投石で抵抗した。

投石を受けながらも、機動隊はたちまち構内を制圧していく。

全共闘学生は、部構内から逃走する際、正門のバリケードに火炎ビンで放火したが、火はすぐに消えて大事には至らなかった。

抵抗しながら逃走する学生に向けて、後機動隊はガス弾数十発の発射に踏み切る。

抵抗する学生はさすがに正門から遠ざかる。

機動隊は、正門バリケードを解除した。

このあと約50人の機動隊員は、15日から1週間にわたって封鎖されていた構内西側の学生部に向かった。

建物2階から石やコンクリート片を落として激しく抵抗する学生に、機動隊はガス弾20数発を発射。

学生たちがひるんだ隙にハシゴをかけて建物内に踏み込み、立てこもっていた8人全員を逮捕した。

この間、本部から逃げ出した全共闘約500人は、吉田参道(東一条通)に集結して機動隊に投石を開始した。

東山通りと東一条交差点にいた機動隊50人を西に200メートルほど後退させて、そこに簡単な路上バリケードを築き、なお抵抗を続ける。

近衛通停留場付近では全共闘約50人が東大路通に路上バリケードを構築し始め、道路をマヒさせていた。

しかし装備を持つ機動隊はジリジリと前進し、次第に抵抗する全共闘を教養部構内に押しこめていく。

東一条通をはさんで正門前では、学生の投石と、それに対する機動隊のガス弾による応戦が続く中、8時45 分、機動隊員約100人が吉田グラウンド北西スミの垣根を破って、教養部に突入した。

抵抗していた学生たちはさすがにヘルメットを脱いで、垣根の破れ目などから脱出しようとするが、逃げ遅れた数人はここで逮捕された。

教養部から追い出されたあと南下してきた全共闘は、近衛通停留場付近の学生たちと合流。

今度は東大路通の南と北、および東の近衛通の三方に路上バリケードを築いて抵抗した。

機動隊の一隊は、教養部の東、近衛通を通って近衛通停留場付近に集まり、

装甲車とともに東大路通を南下して、抵抗する学生たちに迫った。

ここで、学生と機動隊の間に、伝説ともなっている激しい市街戦が繰り広げられる。

機動隊は多量のガス弾を撃ち込み、それに応戦する学生も激しい投石を行った。

高野悦子はこの中にいて、男子学生たちの投石を手伝っていた。

その時、現場で投石していた学生の中に、高野悦子の1学年下にあたる立命館大学文学部史学科日本史学専攻の2年生(1968年入学)もいた。以下は、彼の記憶である。

「百万遍の方から来た機動隊とにらみ合う距離になり、歩道から機動隊に向って投石をした。近くにいた彼女は白いヘルメットをかぶっていたが、タオルは口元までしていなかったと思う。本当に真剣な顔で、一生懸命に投石用の石を僕らのために作ってくれた。あれは歩道の敷石を剥いだものだったんだろうか。大きな石を道路にぶつけて割ったりして、だまって一心不乱に投石の石を作っていた。それを僕らは投げていた感じだった。投げることに専念していた。(中略) われわれは機動隊に追われて東大路通を東山東一条を越えて南に下がり、僕は途中で通りの西側の塀を乗り越えて京大病院に逃げ込んで運良く無事だった。彼女が警察に連行されたシーンは見てない。彼女も追われて東大路通を南に逃げたはずで、たまたま遅れて取り残されちゃったんじゃないかと思う。」

午前10時には教養部構内も全共闘学生が完全に排除されていた。

排除された全共闘は、逮捕された者や、高野をはじめ身柄を確保された者などを除いて、その多くが医学部構内にまとまっていた。

機動隊も、いったん東一条交差点付近でまとまった。

大学校内における混乱は一応収まったとして、午前11時、機動隊は大学構内から退去した。

機動隊が構内から退去したタイミングを見計らうように、民青系の学生たちが教養部に入り、教養部A号館の封鎖解除などを始めた。

一方、全共闘の学生たちは約200人が本部構内に戻り、本部時計台前で集会を始める。

京大医学部付属病院で隊列を組み直した残りの全共闘は、再び教養部のバリケード封鎖を決め、約1時間ほどで正門にバリケードを築いて再封鎖。続いて本部構内の文学部本館・東館、工学部電気総合館なども再封鎖した。

機動隊との衝突で荒れはてた本部構内では、日共、反日共系両派の集会が各々開かれ、小競り合いを起こしながら、この日も民青系と全共闘の緊張状態が夜遅くまで続いた。

午前中の投石行為で高野悦子が身柄確保された場所は、京都市左京区東大路通近衛上ルの京都市電・近衛通停留場付近だったと思われるということだが、連行されたのは川端警察署である。

ここで彼女は任意の事情聴取を受けただけで逮捕されることはなく、帰された。

全共闘が再封鎖した京大教養部に戻った彼女は、翌日、京大教養部バリケード内で開かれた文闘委こと立命館大学文学部闘争委員会に参加した。

文闘委は5月20日の機動隊出動によって立命館大学恒心館を追われて以来、京都大学教養部に間借りしていた。民青の力が及ぶ立命館大学広小路キャンパス周辺では迂闊に集会を開けなくなっていたという事情があった。 この日の文闘委では、5月20日の恒心館への機動隊出動以降の一連の動きを批判し、今後の闘争の方針として、「広小路(キャンパス)奪還」「情宣」「組織確立」が確認されている。

しかし、1ヶ月後に自ら命を絶った高野悦子にとって、 自らも参加した立命館大学文学部闘争委員会で決定した 「広小路(キャンパス)奪還」「情宣」「組織確立」というものに、一体、なんの意味があったのだろうか。

奥平剛士の弟・純三は、この日の機動隊との衝突で逮捕された。

純三は一年浪人して兄と同じ京大工学部に入学し、このとき二回生だった。

弟の純三が自分より先に逮捕され、3ヶ月間勾留されたあと保釈の際に母親が裁判官に呼ばれ拘置所に足を運んだことは、奥平剛士にとって心苦しさの極みであった。

ちょうど3年後に奥平が「最終行動」を起こす前に母親に送った手紙から察すれば、このことが(弟とは決して行動を共にしないなど)大きな転機ともなったとも思われた。

全共闘の分裂

6月29日。

翌 30日に開催予定の教養部代議員大会の成功を期して、教養部自治会執行部とこれを支持する学生たちがヘルメット姿で集結していた。

その一部が、封鎖されている文学部東館を攻撃したため、全共閥系の学生も本部構内に突撃。

両派は激しく衝突した。

構外で待機していた機動隊は自主的判断で構内に突入し、両派の学生の動きを規制した。

これによって騒ぎはいったんおさまったが、翌 30日には全共闘系の学生たちが本部構内と北部構内の間の今出川通にバリケードを構築し、機動隊と再び衝突した。

京大闘争沈静化への劇薬となった、大学の運営に関する臨時措置法は、7月29日に衆議院本会議で、8月3日には参議院本会議で、 実質的な審議が行われないまま成立した。

文部省は施行前日の 8月 16日、同法の対象と なる「紛争大学」は国立 38、公立 7、私立 21の 計 66大学と発表しており、「重症大学」としての京大の紛争発生日は、医学部が1月 27日、教養部が 1月31日、文 学部が 2月 3日、農学部が 2月17日と認定された。

この認定によって、これらの学部・部はこのまま紛争状態が続いた場合、12月 17日以降教育・研究機能が停止させられる可能性が生じることになった。

夏休みが明けた 9月11日 には薬・工・経済および理学部の 4回生の授業が再開され、

16日には教育・法と理学部の3回生の授業も始まった。

しかし、この段階でも授業が行われていない文・医・農の各学部と教養部では、再開の見通しすら立たず、 9月4日から 6日にかけて実施予定であった大学院工学研究科の入試も学生の妨害によって中止に追い込まれるなど、むしろ紛争の拡大傾向さえ見せる向きもあった。

この期に及んでも紛争拡大を目指し、それを先導しようとしたのは、やはり全共闘だった。

9月17日夜、教養部構内に集結したヘルメット部隊は全員が鉄パイプで武装。教養部正門から東一条通を隔てた本部構内にはいり、無人の時計台に侵入した。

時計台にたてこもったのは、中核派を中心とする学生10数名だった。

この行動に対して、彼らは機動隊が突入してくることを予測していた。東大安田講堂の最終局面と同じ、自らの旗を振りながら京大を象徴する時計台の頂上で検挙されることで、自らの存在を全国にアピールしようと考えた、「決死隊的願望」に基づいた行動であることは明らかだった。

しかし当日の急な決定だったらしく、彼らはヘルメットと鉄パイプという軽装だった。

東大安田講堂の攻防戦では空中からヘリコプターで催涙ガスを大量に投下されたが、そこまでは想定していなかったようである。

奥平剛士もその中にいて、独自に催涙ガスから身を守るための対策を急いでいた。

彼は党派とは無関係だったが、東九条の土方の現場でいつも着ているねずみ色の作業服を着て、セメントを持ち込み、煉瓦タイルをツルハシで剝がし、コンクリートの練りかたを周りにも指導しながら、時計塔の頂上に「砦」を築いこうとしていた。

時計塔占拠翌日の18日。

本部時計台を封鎖して徹底抗戦の構えを見せた中核派の集団は、 時計台前広場で集会を開いていた。

ところがその最中に、連中とは別に、本部構内で「武装訓練」と称して活動した学生が約150名もいた。

参加者は文、工、教育学部などの各闘争委の学生と立命館大生らで、彼らは「パルチザン遊撃集団=共産主義共同労働団」を名乗っていた(一般的には「京大パルチザン」)。

リーダーの滝田修(ペンネーム。本名は竹本信弘)は、京都大学大学院時代にドイツ社会思想史、とくにローザ・ルクセンブルクを専攻していたが、やがて助手となり、若手研究者として将来を嘱望されていた人物である。

滝田は、京大闘争が始まると、大学の助手の立場ながらも積極的に参加し、新左翼活動家としての存在感を急速に高めていた。そんな彼が、文学部、工学部、教育学部などの各闘争委員会や、民青に追い出されて京大に居候(彼ら曰く「亡命」)していた立命館大学の学生たちを中心にして結成したのが「京大パルチザン(正式には「パルチザン遊撃集団=共産主義共同労働団)」である。

滝田は、革命のためには既存党派とは一線を画す「パルチザン」を組織してゲリラ闘争をしなければならないと説いた。彼はまた、東大闘争においては、反日共系各派の主導権争いが敗北を招いたと考え、全共闘の解体を主張し、自ら率いるパルチザンの必要性と正当性を唱えた。

滝田の「暴力革命論」は、全国の全共闘系学生に、より過激化する方向で少なからず影響を与えていく。「朝霞自衛官殺害事件」を起こした「赤衛軍グループ」も、滝田理論に影響を受けたグループの一つである。のちに滝田はこの事件の共謀共同正犯として指名手配され、10年間逃亡の後、逮捕されている。

全共闘時代以降、党派に属さない活動家やグループはノンセクト・ラジカルと称されるようになるが、京大パルチザンは、京都大学内に生まれた、そのノンセクト・ラジカルの「ハシリ」であった。

党派や大学の垣根を超えた遊撃的な革命家の集まりだけに、京都大学工学部共闘会議からは奥平剛士と純三の兄弟、のちに奥平剛士と「行動」を共にする安田安之、そして「行動」前の訓練中に死亡した山田修らが名を連ね、学外からは、のちに岡本公三や丸岡修を奥平と引き合わせた立命館大学の学生・檜森孝雄も参加していた。

彼らはすでに学内問題から関心を社会革命そのものへ移しており、神出鬼没の都市ゲリラとして権力の拠点破壊や資本現場の攪乱などを通じて革命の実現を模索していた。

滝田は、約150名の参加者たちに向かってこう呼びかけた。

「全共闘なんて、もう存在しない。

われわれは “民兵”なのである。

京都だけでその数を500人に増やし、

10月からは満を持して街頭に出撃する!」

翌々日、9月20日になると、滝田率いる「パルチザン遊撃集団」は本部構内の各門にバリケードを築いて封鎖し、今出川通にもバリケードを築いて交通を遮断する。

阻止しようとする機動隊と小競り合いを繰り返した。

これに対し大学当局は20日夜に部局長会議を開き、退去命令を出して、学生がそれに従わないときは、警察の出動を要請することを決定。

その場で、退去しない場合に備えて京都府警に機動隊出動を要請した。

そして、午後10時。

総長は、封鎖している学生らに退去命令を出した。

翌21日朝 6時。

総長の代理が再び退去命令を出したその直後、京都府警などの機動隊約 2000名が構内に入った。

医学部図書館のみ火焔びんを投げて抵抗する学生が一部に出現したが、抵抗しようのない数の機動隊の導入がわかった時点で、多くの学生たちは文・教育・工・農・医の各学部および教養部建物から既に退去していた。A.I.はなかった時代だが、京大生の「当たり前のインテリジェンス」は然るべき判断をして、結果として軒並み封鎖は簡単に解除されていった。

ただ、時計塔に立て篭もる学生はこのA.I.は持ち合わせていない。

彼らは激しく抵抗し、時計台の封鎖解除だけが翌日に持ち越された。

時計塔の封鎖解除作業は翌 22日早朝から再開され、午前 11時10分に機動隊は屋上に到達した。

占拠していた学生8名を逮捕して解除作業はようやく終了したが、 奥平剛士は時計台に「砦」を建設することは手伝ったものの、それが終わると「京大パルチザン」の一員として活動しており、逮捕者の中に彼はいなかった。

君子危うきに近寄らず。

彼は、捕まることがわかっているような状況は当たり前に避けて通る。間抜けなことはしない。先に弟・純三が逮捕された際も逃げ切った。彼には日本の機動隊ごときに捕まっている暇などなかった。己がなすべきこと、生きる(死ぬ)目的があるのだから。それをなすまでは捕まらないことぐらい朝飯前の男であることは、俺にはわかっていた。

逮捕された8名のセクト別内訳は、中核派が4名、反帝学評が2名、プロ学同、学生インターが各1名であり、どうやら各セクトの代表者が集まっていたような陣容であった。

これにより1月末以来の構内の封鎖はほぼ9ヶ月ぶりに全面的に解除され、京大紛争は収束の方向に向かっていった。

教養部は10月 1日に法・経済・理・工学部 の教室を使って授業を再開。

15日からは教養部構内で正規の時間割が実施された。

さらに文学部は 11月 7日、農学部は 11月 27日に授業 を再開。

10月5日からストライキに突入した工学部も、 12月4日にはこれを解除した。

最後に残った医学部でも、授業を妨害する学生を機動隊を導入して排除。

12月 18日に授業を再開し、ここに教養部を含めて全学部で授業が再開されることになったのである。

しかし各学部それぞれに起きた授業の大きな停滞によって、

予定されていた 1970年3月 24日に全学の卒業式を行うことはできなかった。

1969年度の卒業については、教育・法・経済・理・ 医・薬の各学部では、それぞれで卒業証書を授与。

ストライキが長引いた文・工・農学部ではぎりぎりまで授業を行って 31日に卒業証書を授与した。

最も授業再開が遅れた医学部では、卒業証書授与は1968年度の卒業生に対してのもの。

以後1972年度卒業生まで、順次半年遅れの卒業という措置がとられた。

こうして1969年に一気にピークを迎えた京大紛争は、大学も学生も保護者たちも、物心両面での大きな傷を残して終息に向かっていった。

大学紛争とは何だったのか?

「大学紛争」という言葉自体は超時代的なものであり、ある特定の歴史事象を指すものではない。1960年代後半、全国の多くの大学で発生した学生運動は、従前のそれとは大きく異なる点が多く、今ではこの時代に起こったことが 「大学紛争」の代名詞となっている。

1960年代後半に吹き荒れた大学紛争には、次のような特徴があった。

第一には、経験した大学および参加した学生が非常に多数であったことだ。

1969年 7月に警察庁が発表したところでは、この時点で紛争中の大学は 112校にのぼっていた。参加した学生数について正確な統計があるわけではないが、一つの大学の集会や「大衆団交」に、数千人から1万人を超える学生が集まることは珍しくなかった。

第二に、学生たちが大学を直接の攻撃対象としたことがある。

紛争後期こそ大学外の政治課題を掲げての「本来の学生運動」に戻った感はあったが、この時期の学生運動は、学費値上げ、学生処分、マスプロ教育など学生たちが直接かつ密接に関わる大学内の問題が取り上げられて、大学当局と厳しく対立する事例が頻出した。

第三に、学生たちの暴力的傾向が著しく強まったということがある。

従来の学生運動で行われていたデモやストライキに加えて、「大衆団交」や「バリケード構築」、「封鎖」と呼ばれた建物の占拠、施設・設備の破壊等が行われるようになった。さらに、ヘルメッ トや角材で武装した学生たちの実力行使は、異なるセクトに属する学生にも向けられるようになり、内ゲバが頻繁に行われた。

第四の特徴は、多くの大学で主体となったのが全学共闘会議、いわゆる全共闘と呼ばれる集団だったことである。

全共闘は、既成の自治会に強い拒絶反応を示し、学生の直接参加、直接行動を目指した。また、規約なども持たず、その主張に賛成する者、行動に参加する者すべてが「全共闘」であるとされていた。全共闘は 「組織ならざる組織」であり、「不定形の運動体 としてあらわれた、この時代の学生運動の最たる特徴と言えるものであった。

こうした特徴を持つ大学紛争がいつ始まったのかを特定するのは難しいが、1965年 1月下旬から 2 月上旬にかけての慶慮義塾大学における学費値上げ反対闘争が大きな契機となったというのが大方の見方と思われる。

たとえば学生運動を振り返った1969年の新聞記事には、このように書かれている。

「65年は、学生運動、反戦、反安保、反体制運動にとって、ひとつの大きな転機だった。この年、ベトナム戦争に反対してべ平連が誕生する一方、日韓条約に反対して、反戦青年委員会も結成されている。そして日共系、 反日共系がそれぞれ独自の全学連再建大会を開き、「ゼンガクレン」は“空位5年”にし てようやくよみがえった。〔中略〕また、一 連の学園闘争の振出しとされている「慶応大学授業料値上げ反対闘争」が同じくこの年に始まり、慶大は65年2月、全学無期限ストに突入した。〔中略〕それまでは毎年10校 前後しかなかった紛争校が、この年65校へと急増し「学園紛争ニュース」はようやく世間の注目を集めるようになった。」

その後、翌 1966年には早稲田、明治、中央など首都圏の大規模私立大学において学費値上げや学生会館管理の問題をめぐって次々と紛争が勃発した。

さらに1967年にかけては、東京医科歯科大学においてインターン制・登録医制や医局の問題を学生たちが取り上げ、東京教育大学においては筑波学園都市への移転をめぐって教官同士が対立、激しい学生運動も起こった。こうして、国立大学にも大学紛争は広がっていった。

他方、1967年後半から1968年前半にかけては、大学の外においても三派系全学連を主な担い手とした激しい街頭闘争が展開された。

1967年 10月には、南ベトナムを含む東南アジア・オセアニア諸国訪問に向かう佐藤栄作首相の出発を阻止しようとして機動隊と羽田空港付近で衝突した第 1次羽田事件に続いて、同じく佐藤首相の訪米を阻止しよう として機動隊と羽田空港付近で衝突した同年11月の第2次羽田事件が起こり、アメリカ原子力空母エンタープライズの佐世保寄港に反対するデモ隊と機動隊が衝突した。

1968年年になると、1月の佐世保事件など、学生と警察の大規模な衝突事件が続発した。こうした騒然とした状況のなか、本格化する大学紛争の象徴的存在となったのが、日本大学と東京大学の紛争であった。

両大学の紛争は、ともに1968年の半ばから、翌 1969年の初めまで半年以上、全学的な規模で続いた。

両大学の紛争では、学内で激しい暴力を伴う衝突が見られるようになり、この後の大学紛争に大きな影響を及ぼすことになった。

1969年に入ると、日大・東大の紛争が一段落するのと入れ替わるように、京都大学、立命館大学、 大阪市立大学といった関西の大学、広島大学など地方の大学ヘと紛争は一気に拡大していく。

特に「大学の運営に関する臨時措置法」について具体的な議論が始まった 5月以降、紛争校はさらに増加し、7月には 112校を数えるようになった。

しかし、 8月17日の同法施行以後、紛争校の数は急減していく。

1969年 12月の文部省の発表によれば、 紛争校は27、いわゆる重症校は京大医学部、横浜国立大学教育・工学部の3学部のみとなっていた。

こうして紛争校が急減したその背景には、なんといっても大学当局が警察力の導入をためらわなくなったことがある。同法施行当日にいち早く機動隊を導入した広島大学をはじめ、施行後に機動隊を入れて封鎖解除を行った大学は41もあった。

これによって、1969年の後半以降、封鎖の解除や授業の再開といった「正常化」は進んだが、その後も全学ストが行われたり内ゲバが発生したりした大学は少なくなかったし、特に大学独自の問題が起こったところでは、長く紛争状態が続いた。

しかし、いわゆる一般学生が多数参加し、比較的長期間継続的にデモ、ストライキや暴力を含む実力行使が展開されていた状態を「大学紛争」と定義するならば、 1970年には多くの大学で紛争は終わりを告げていたと言うことができるだろう。

学生紛争としての終焉は1970年だとされるものの、そこから派生した過激派は、1972年を頂点とする「最終行動」で、日本の社会だけでなく国際社会をも震撼させるのであった。

最終行動

大学生の多くが参加した「全学共闘会議(全共闘)」の運動は、1968年からに全国の大学に一気に拡大した。デモにとどまらず、「ヘルメットとゲバ棒」スタイルで武装し、投石や火炎瓶による闘争は激化してする一方だったが、 1969年1月に全共闘などが東京大学の安田講堂などを占拠した「東大安田講堂事件」を契機に、学生運動への世論の支持は、急激に低下していた。

そんな中、一部の学生は政治に不満を持つ労働者らと結びつき、組織の分裂を繰り返しながら、より過激なテロやゲリラに移行していた。

中でも先鋭的な武装闘争を展開したのが、60年安保の中核だった「共産主義者同盟(ブント)」の一部が69年に結成した「共産主義者同盟赤軍派(赤軍派)」である。

赤軍派というのは、過激で急進的きわまれる組織であった。

奥平剛士が京大時計塔の頂上に砦をつくる直前の1969年8月末、共産主義者同盟(ブント)から分派するかたちで結成されたが、「世界革命戦争の防御から対峙に向かう世界党、世界赤軍建設」などといった、およそ地に足をつけて考えられたものとは思えぬような遠大で荒唐無稽なスローガンを大まじめに掲げていた。

ほとんどゲバラの思想をそっくり受け継いで、難解な日本語に言い換えたようなものでもあったが、その難解な言いまわしを端的に説明するならば、おそらくこのようなことだ。

まず首相官邸、自衛隊、警察といった公権力施設と、そこに帰属する人間にたいしてダイレクトに武力攻撃をおこない、権力中枢を混乱におとしいれる(「前段階蜂起」と彼らは呼んだ)。

そして、そのいっぽうで他国の革命勢力と結びついて日本国内に革命を起こし、世界革命戦争を誘発させて世界の社会主義化を目指す。

そのために彼らは、キューバやベトナムなどを対象に海外における革命の根拠地づくり(国際根拠地論)を模索しはじめていた。

東大闘争や日大闘争をはじめとする全国の大学や一部の高校であった全共闘運動の機動隊導入による敗北と挫折が、生き残りをかけた彼らをかくも先鋭化させていた。

徹頭徹尾、武装闘争第一主義へと純化した赤軍派は、その急進性ゆえに、結成集会にいたるまで同じブント内の他派と抗争を演じ、結果として死者まで出し始めていた。

彼らは東京における自分たちの拠点づくりにあせるあまり、高校生全共闘にまで応援を呼びかけ、明治大学の和泉校舎にいたブント議長グループに殴り込みをかけ、殴る蹴るの暴行、拉致監禁、リンチをふくむ自己批判の強要などをおこなっている。

そうした陰惨な内ゲバはすでに中核派や革マル派など新左翼党派のあいだで多発しており、それまで東大闘争や日大闘争などを通じて集めていた多くの市民たちの共感を失う結果につながっていくのだが、赤軍派自身、目に余るようなあからさまな権力側の暴力的介入を目のまえにして、大衆的運動のひろがりには早晩限界が来るものと予見し、これからの権力との攻防に勝ち抜いていくためには武装部隊を形成する必要があると考えたのだ。

結成直後の政治集会で彼らは「世界革命戦争宣言」を発し、こう主張していた。

「ブルジョワジー諸君! 我々は君たちを世界中で革命戦争の場に叩き込んで一掃するために、ここに公然と宣戦を布告する」

「君たちにブラックパンサーの同志を殺害する権利があるのなら、我々もニクソン、佐藤を殺し、ペンタゴン、防衛庁、警視庁、君たちの家々を爆弾で爆破する権利がある」

こうしたただならぬ直截な意志表明が少なからぬ共感を呼び、赤軍派への一定の流入者やシンパを集めたのは、いまの時代からは想像もつかないことだろう。

逆に、これほどにあっけらかんとして向こう見ずな率直な呼びかけだからこそ、みじめに敗北を噛みしめてきた若者たちの心にストレートに響いたのかもしれない。

彼らは「大阪戦争」「東京戦争」と銘打って、警察署や交番を襲撃した。

しかし結成から2カ月後の11月には、首相官邸への襲撃訓練のために大菩薩峠の山荘に集まった53人が一斉検挙され、いきなり組織存亡の危機に立たされた。

この深刻なダメージを克服するために、議長の塩見孝也をはじめとする赤軍派リーダーたちは、キューバ革命を成就させたゲバラやカストロの運動論にならってつくりだした国際根拠地論の具体的展開を急いだが、海外での革命拠点づくりを急いで決行されたのが、1970年3月末の日航機「よど号」ハイジャック事件であった。

決行者9名は北朝鮮に渡ったが、議長の塩見孝也は作戦決行直前に逮捕され(1983年に懲役18年が確定、下獄。1989年12月、19年9カ月ぶりに出所した)、直後には設立メンバー全員が軒並み逮捕されて、赤軍派はいよいよ壊滅状態に追い込まれた。

組織立て直しを図り、各地で金融機関を襲って資金を獲得した赤軍派の一部メンバーと、栃木県真岡市の銃砲店強盗事件を起こして銃を入手していた「京浜安保共闘(革命左派)」が合流したのが、71年にできた「連合赤軍」である。

連合赤軍は群馬県などの山岳部に拠点を移したが、警察の手はいよいよ山にまで及んできた。

追い詰められた彼らは逃走を続け、その挙句に起こしたのが、72年2月のあさま山荘事件だった。

そして、あさま山荘事件の解決後。

「総括」が流行語になる、仲間内で殺戮が繰り返された、おぞましい大量リンチ殺人が発覚する。

あさま山荘事件と大量リンチ殺人は、追い詰められた連合赤軍の「最終行動」だった。

国内で空前とも言える注目を集めたが、この一つ目の「最終行動」には使命感も目的も、もちろん意味もなく、ただ「人間版・窮鼠猫を噛む」的な事件に過ぎなかったと俺は思う。

むしろ、この事件については、俺に眉毛を描き続けたある学生がまったく別の視点で憤慨していた、そのことの方が印象的だ。

彼はこう言っていた。

僕はあさま山荘事件があった時、中学3年生だった。

まだ子ども扱いされる中学3年生だが、社会に目を向け始める必要もある年代で、だから当時は「地理」「歴史」「公民」という分野ごとに「社会科」の授業があった。

中学3年生ならば、日米安保条約延長に反対する70年安保闘争の意味も、ベトナム反戦や沖縄返還など反体制運動の意図にも一定の理解が可能であり、もちろんこのあさま山荘についても、僕なりの問題意識をもって見守っていたんだ。

ところが、その中学3年の生徒たちを前に明石市立大蔵中学校の田渕という社会科教師は、授業の中であさま山荘をネタにして、こんな授業をした。

「いやあ〜、今もテレビに齧り付いていたんですけどね。

おもしろいですね〜、あさま山荘。警察が取り囲んで、バンバン撃ち合ってますよ〜。

警官の中から死者も出ましたよ。ドラマと違って、本当に死んじゃいました。

いや、そんなことより、牟田よしこさんって、綺麗ですよね〜。

僕のタイプですね〜、好きだなあ〜。」

田渕教諭は、中年男のいやらしい笑みを浮かべながら、

「牟田よしこさんは僕のタイプです」と何度も繰り返し、生徒たちから笑いをとろうとした。

牟田よしこさんとは、あさま山荘で人質になって九死に一生を得た、あの牟田さんだ。

一部の生徒は仕方なく笑ったが、多くの生徒は黙って下を向いていた。

事件に触れるなら、その背景や、日本の実情、政治などとの関わり。

それを生徒に教えたり考えさせたりするべき社会科教師が、この体たらくである。

この国の次世代を育てることを使命とする教育者として、万死に値する。

もし他の学校にもこのような低俗な教師がいたり、ひょっとしてそんな中学の社会科教師がそんな程度が普通であったり、そして万が一にも「事件のことやその背景には決して触れないように」という社会科教育の方針がそこにあったのであれば、ゾッとするわ。

彼は俺に、公教育の堕落について何度もぼやいていたが、

確かに犬の俺でも、この教師はひどいと思った。

話を戻そう。一方で同じ1972年、奥平剛志がその「最終行動」を起こしたのは、パレスチナだった。

聖書では「乳と蜜の流れる土地」(肥沃な大地)と最初に定義され、以降、十字軍やナポレオンの遠征など長年にわたって世界史の舞台となり、イスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒が共存していた、そのパレスチナで、奥平剛志はもう一つの、というよりあさま山荘とはまったく異なる次元の「最終行動」を遂行した。

パレスチナ

パレスチナに暮らしてきたアラブ人をパレスチナ人といい、

同地に建国されたユダヤ人国家をイスラエルという。

つまりパレスチナ人とは、アラブ人による紀元7世紀の同地征服以降、イスラエル建国までの1300年もの長きにわたってこの地に定住してきた人々のことである。

ユダヤ人は、紀元2世紀にローマ帝国に滅ぼされて以降、20世紀半ばの建国まで1800年間、自国をもてず世界中に離散していたとされるが、唯一、カスピ海北部(ロシア南部)から西岸、さらに西へカフカス地方、さらには黒海北部沿岸一帯(ウクライナ)にかかる広大な草原地帯に、7世紀から11世紀にかけてハザール王国というユダヤ教国家が存在していた。

彼らバザール人はパレスチナを故郷とする人びとではなく、アブラハムやイサクやヤコブの子孫でもなかった。彼らは純然たる白人であり、キリスト教勢力とイスラム教勢力にはさまれた特殊な境遇のなかでユダヤ教に改宗したに過ぎない。ちなみにバザール王国は新たに台頭してきたキエフ大公国との戦争で衰退し、モンゴルによってとどめを刺されることになる。

のちにイスラエル建国を主導した「シオニズム」は、東欧系ユダヤ人の源流であるこのハザール人から発生している。彼らはれっきとした国家を持っていたにもかかわらず、「ディアスポラ(ギリシャ語で「離散」の意)」と呼んで、ことさら悲劇的な離散を強調した。帝政ロシア時代のポグロム(迫害)、ナチス・ドイツ時代のホロコーストといった民族浄化=大虐殺を経験するなかで、神の「約束の地」であるパレスチナに帰り、自分たちの国を建設しようというシオニズム運動を起こしたのであった。

長年定住してきたアラブ人を追い出してユダヤ人国家をつくろうとするシオニズムの論理には、自分たちこそアラブ人が来るより前に暮らしていた先住者だという考え方がある。その根底にあるものは、パレスチナは神がわれわれに与えたもうた「約束の地」だとする選民思想だ。

シオニズムは、これを神との契約と受けとめて、今まさにわれわれの運命に、「約束の地」に帰るその時が来ているとした。

19世紀、西ヨーロッパの帝国主義諸国が中東に進出し、オスマン帝国はいよいよ崩壊の危機を迎える。

同地のアラブ人の中では、民族主義の動きが活発化。オスマン帝国からの独立を目指すようになっていた。

一方、長くヨーロッパで差別や迫害を受けていた同地のユダヤ人の間では、パレスチナに民族国家建設をめざす「シオニズム」が台頭していた。そして19世紀末になると、ロシアでのユダヤ人の迫害を背景に、ユダヤ人のパレスチナ移住が盛んになっていくが、これ以降、ユダヤ系資本によるパレスチナの土地の買い占めが加速していった。

第一次世界大戦中、イギリスは戦争資金を調達するためユダヤ人コミュニティに協力を仰ぎ、 「パレスチナにユダヤ国家建設を支持する」と表明した書簡を送る(バルフォア宣言)。

しかし同時に、オスマン帝国からの独立をめざすアラブ民族主義をも利用すべく、 メッカの太守フセインに対してイギリスへの協力の代わりに「アラブの独立支持を約束する」という書簡も送った (フセイン・マクマホン協定)。

そしてさらに同盟国であるフランスとは、戦争終結後は分割するという協定(サイクス・ピコ協定)を秘密裏に結んでいた。

俺のイギリス嫌いのルーツ、鬼畜の所業「三枚舌外交」である。

結局戦争は英仏同盟国側の勝利に終わり、パレスチナとヨルダンはイギリス、レバノンとシリアはフランスの委任統治領になったが、そもそもアラブとユダヤ、二つの民族主義の衝突の芽は、イギリスがアラブとユダヤ双方に対し相反する約束をしたことから生まれたのであった。

1930年代になると、ナチスによるユダヤ人迫害の嵐が吹き荒れる。

そして、第二次大戦があり、終戦後、世界は凄惨なホロコーストの事実を知り、衝撃を受けた。

「ユダヤ人国家建設」というシオニズムの主張が力を持つようになったのは、この影響が多大である。

1947年、国連はパレスチナの土地にアラブとユダヤの二つの国家を作るという「パレスチナ分割決議」を採択する。

しかしその内容は、パレスチナに古くから住む多数のアラブ系住民に43%、 新しく移住してきた少数のユダヤ系住民に57%の土地を与えるというおかしなもので、アラブ系住民とアラブ諸国から猛反発が起こった。

パレスチナを統治していたイギリスは、アラブ民族主義とシオニズムの対立激化になすすべなく、一方的に撤退。

アラブ・ユダヤ双方の武装対立と緊張関係の中で、ユダヤ側は1948年、「イスラエル建国」を宣言したのである。

イスラエル建国宣言を受け、ついに第一次中東戦争(1948年~1949年)が勃発する。

この戦争で70万人ものパレスチナ人(パレスチナに住むアラブ系住民)が居住地を追われ、 ヨルダン川西岸地区やガザ地区、そしてヨルダン、シリア、レバノンなど近隣諸国に逃れた。

住民がいなくなった町や村は完全に破壊されるか、ユダヤ系住民が住むようになり、 一方、難民となったパレスチナ人は、難民キャンプの粗末なテントや洞窟などで困窮を極めた生活を強いられたのである。

一方的で不当なイスラエルの建国とパレスチナへの占領地拡大に対して、アラブ諸国の人々は怒り、アラブ諸国連盟は「パレスチナの解放」を民族の大義として結集し、幾度も祖国奪還の闘いを繰り返すが、その都度、欧米の圧倒的な軍事支援を受けてイスラエルが勝利。イスラエルの占領地は更に拡大し続ける。

さらに1968年以降、アラブの中でも親欧米政権が多い王政国家は戦争よりも和平による共存を主張し始め、民族的な大義である「パレスチナの解放」をないがしろにし始める。

そのころ祖国を追われたパレスチナ人たちは、周辺アラブ諸国をはじめ欧米に逃れ、避難民生活を強いられていた。

そのパレスチナの人々の希望は、ただ一つ。

自分たちの代表として「祖国解放」に向けて武器を取り、

イスラエルの占領と虐殺に抵抗運動を展開するPLO(パレスチナ解放機構)の闘いだった。

1967年、イスラエルとアラブ連合(エジプト・シリア)の間で第三次中東戦争が勃発する。

この戦争で圧勝したイスラエルは、ヨルダン川西岸地区と東エルサレム、ガザ地区、 シナイ半島及びゴラン高原を軍事占領下に置いた。

国連安全保理事会は決議242号を採択し、 イスラエル軍の西岸及びガザからの撤退を求めたが、イスラエルはこれに応じなかった。

イスラエルの軍事占領下において、パレスチナ人の基本的人権は保障されず、社会・経済の発展も阻害された。

また、難民キャンプでは基本的な生活インフラも整備されず、生活環境は劣悪なまま放置された。

そして1970年代に入ると、イスラエルによる西岸・ガザ地区への「入植地」建設の動きが強まる一方となる。

当時、世界の人々の多くは、米国の占領に対して闘うベトナムの民族解放闘争を支持する反戦平和運動を繰り広げていたが、あまりに理不尽なパレスチナの状況を見かね、その解放闘争にも多くのボランテイアが参加する流れが起こった。

そんな国際ボランティアとしてパレスチナの解放闘争に参加したのが、

京大を飛び出してやってきた奥平と安田、そして岡本の3人だった。

そして、兵士としての訓練を受けた彼ら3人は、

1972年5月30日、ついに「最終行動」を起こす。

フランスのパリ発ローマ経由のエールフランス機に乗り、イスラエルのテルアビブ近郊にあるロッド国際空港(現在のベン=グリオン空港)に着いた奥平ら3人は、スーツケースから取り出したVz58自動小銃を旅客ターミナル内の乗降客や空港内の警備隊に向けて乱射。手榴弾を爆発させて、24人を殺害し、72人に重軽傷を負わせたのである。

奥平らがこの行動に至った直接的起点は、1971年、国際世論の後押しもあって徐々にパレスチナの代表として国際的な場でも認められ始めたPLOの闘いに恐れをなしたヨルダン王政国家が、イスラエルと示し合わせてパレスチナ解放勢力の一掃を開始し、同国内のパレスチナ部隊を攻撃し、幾多の難民キャンプにいた人々を虐殺するという暴挙に出たことにあった。

これによって、イスラエルから追われ、パレスチナの隣国のヨルダンからも追われた人々は、あまりに理不尽な2重の難民生活苦に喘ぎ、打ちひしがれた。

そこで、パレスチナ解放人民戦線(PFLP)は、3週間前のハイジャックテロをイスラエル政府に制圧された「報復」を名目として、イスラエルのロッド国際空港を襲撃することを計画したのである。

だが、アラブ人がロッド国際空港の厳重警戒を潜り抜けるのはあまりに困難である。

そこでPFLPは、日本人である奥平に協力を依頼した。

そして、奥平はこの協力を引き受けた。

パレスチナ解放人民戦線(PFLP)の計画は、

実行者が国際ボランティアの日本人だからこそ遂行されたのだ。

生と死の間

奥平と安田は、その場で死亡した。

2人の死については、「奥平は警備隊の反撃で射殺。安田は手榴弾で自爆した」として中東の過激派の間では英雄化されたが、詳しくは判明していない。

乱射後イスラエル当局に確保された岡本の動きについて、1972年7月11日に開かれた軍事法廷の検察側証人(岡本を最初に取り押さえたイスラエル航空職員)の供述によれば、こうである。

「岡本は飛行場に飛び出すとイスラエル航空機に向けて自動小銃を数発発射し、続いてスカンジナビア航空機のエンジンに手榴弾2発を投げつけた後、畑の方向へ走って逃走を始めた。200-300m逃げたところで私(証人)が追いつき、拘束に至った。」

当時は、テロリストが無差別に一般市民を襲撃することは前代未聞であり、事件は衝撃的なニュースとして全世界に伝えられた。赤軍による民間人への無差別虐殺には国際的な非難が起こったが、一方でイスラエルと敵対するパレスチナの一部の民衆の間で実行犯たちは英雄視され、PFLPは赤軍派幹部の重信房子と共同声明を出し、事件発生の日を「日本赤軍結成の日」とした。

また、アラブーイスラエル間の抗争にも拘らず、実行犯が両陣営とは何の関係もない日本人であったことも、世界に衝撃を与えた。

日本政府は、実行犯が自国民であったことを受けて、襲撃事件に関して謝罪の意をイスラエル政府に公的に表明するとともに、犠牲者に100万ドルの賠償金を支払っている。

また、この事件は、パレスチナ・ゲリラを始めとするイスラム武装組織の戦術にも大きな影響を与えた。

奥平らが初めから生還の望みがない自殺的攻撃を仕掛けた事は、イスラム教の教義で自殺を禁じられていた当時のアラブ人にとっては衝撃的であり、以降のイスラム過激派が自爆テロをジハードであると解釈することに大きく影響しているという。

日本政府はもちろん、イスラエルの占領を支持し虐殺をも否定しない立場の欧米諸国は、この事件を「冷血なテロ作戦」と強く非難した。

一方でアラブ全土では、逆に闘いを支持する大衆デモが連日行われ、アラブ諸国政府を含めて「闘争支持」が宣言された。

事件現場はそもそもアラブの土地であり、パレスチナとイスラエルは戦争を継続中だったにしても、事件は他国の空港で起こった。しかもそれが前代未聞の襲撃作戦であった。

これが端緒となった襲撃作戦は、およそ30年の歳月を経て、2001年9月11日に直接アメリカをねらった「同時多発テロ」をもって頂点に達した感がある。

その源流となったのが奥平ら3人であったが、

果たして彼らは粗野で思慮分別に欠けるだけの、

愚かなだけの無頼漢だったのだろうか。

そう教えられたとして。

それを深く考えることなく鵜呑みにした多くの人間からはそう見える鏡の表。

しかしそれを裏返して見れば、パレスチナ・アラブの人びとにとっては数千キロかなたのはるか東洋からあらわれた奇特な義民として映っている。

うなだれていたパレスチナの人々にとっては、彼らは無差別テロの実行犯ではなく、国際ボランティアの闘士なのである。しかも、当時だれもがそうたやすくは踏み込めなかった虐げられた人びとの大地に、日本でももっとも虐げられた人びとと暮らした奥平は、日本人としてはじめて、理不尽の奥の奥まで踏み込んだ。

結果、彼らの命を捨てた闘争に勇気づけられ、パレスチナの人々は再び解放闘争への夢を繋いだのであった。

チェ・ゲバラが、キューバ革命政権樹立後にアルジェで痛烈なソ連批判をしたあと、忽然とキューバを去り、はるかコンゴへと渡ったその姿と、奥平剛士の姿と。

俺にはダブって見える。

生前、京大の学生だった奥平の当時の住まいは、左京区北白川久保田町の一隅にあった。

すぐそばを白川疎水が東西に流れていた。東へ行けば、あっという間に銀閣寺。

そのまま南へ折れる疎水沿いを行けば、桜並木が涼しげな影を落とす哲学の道を経て、南禅寺にいたる。

西へ行けば疎水は急に北へカーブして離れてゆくが、そちらとは反対側に目をやれば緑の懸崖が立ちあがり、山稜をなしている。

生まれてすぐの俺が歩いた、なだらかな起伏をなす吉田山は、標高121メートルと聞けばたいして高くはないと思うけれども、平坦な街並みに突然ぽっかりと島のように浮かびあがるそのさまは、その向こうに大文字、さらに遠くに比叡の山々を置いて、神秘的で、何よりのどかである。

疎水に架かる小さな橋のたもとには「雲助」という居酒屋あった。

奥平らのたまり場だったという。

橋を渡った先は下宿屋を兼ねる民家やアパートが軒をつらねる住宅街で、京大、同志社、立命館の学生が多く暮らしていた。

重信房子と奥平は1945年生まれの同い年である。重信は当時自分と同じ25歳だった奥平に興味を持ち、わざわざ友人に頼み込んで、この奥平の住まいを訪ねたことがあった。

その際、その友人は勝手知ったる我が家のように敷地内にズカズカ入っていき、重信も後について門の左手に立つ小屋の前に立つと、それは納屋かなにかを改造したような板張りのなんとも粗末な造りの小屋であったという。

友人が戸板を手で引っ張って中に入っていったが、そこにはトイレや物置などによく使われる金属のフックを小さな輪っかに引っ掛けるだけの簡単な内鍵が無造作に引っ掛けられているだけだった。

この、下宿とかアパートとかの概念に当てはまらないような、粗末な小屋に、奥平剛士と、兄の後を追うように京大工学部に1969年に入学してきた弟・純三とが一緒に暮らしていたのである。

俺は奥平純三の姿を見たことはない。

純三は、京大在学中は兄剛士とともに京大パルチザングループに所属して活動した。

兄の死後、卒業して建設会社に勤務するが、1974年5月に偽造旅券で出国して日本赤軍に参加する。

同年9月に和光晴生らと共にハーグ事件に参加し警察官2人に発砲、1975年にはクアラルンプール事件にも関わった。

1976年にヨルダンで逮捕されるが、1977年にダッカ日航機ハイジャック事件で超法規的措置により釈放されて出国した。

出国して10年後の1987年6月9日、ベネチア・サミット開催中に、ローマのアメリカ大使館とイギリス大使館にロケット弾が発射されたほか、カナダ大使館で車が爆破された。このローマ事件ではレンタカーから奥平純三の指紋が検出され、イタリア公安当局から犯人と断定されている。

さらには1988年4月14日、イタリアのナポリにあるアメリカ軍関連施設・USOクラブ前における自動車爆弾テロによってアメリカ軍兵士1人を含む5人を死亡させ、4人のアメリカ軍兵士を含む15人を負傷させた容疑でアメリカ政府からも手配されている。

それ以降、1998年と1999年の少なくとも2回、日本に入国して鎮信房子と接触していた(2000年11月に重信の逮捕時に押収した資料から判明)。

現在も奥平純三の生死は不明で、国際手配されている。

奥平兄弟は、大洋漁業のエリート社員である京大農学部出身の父と専業主婦の母とのあいだに山口県下関市で生まれ、剛士が高校の時、父親の転勤で兄弟は岡山市に移り住む。従兄の菅沼清(剛士の実父の兄の息子)によれば、兄の剛士は岡山県内トップの進学校であった岡山朝日に編入。そこでの成績はつねに五番以内にはいっており、担任からは東大へ行けとすすめられたが、父親の助言で京大にしたのだという。

「なぜ東大に行かないのかという話はありましたが、私は京大ぐらいにしたらとすすめたことはある。大学でまた勉強の虫みたいになるのはつまらんから、少しのんびりすることも考えろ、と言いました」と父親も話している(奥平剛士遺稿集研修医委員会編『天よ、我に仕事を与えよ』作品社)。

京大に入学した奥平剛士は、すでに詳しく話したが、1回生の時から実に8年間、「最終行動」のために土木現場で肉体労働をして稼いできた。

その金を資金に、ある日、彼は義勇兵として生きるため、いや、死ぬために、レバノンの首都ベイルートに向かった。

俺は行く、ただ母親のことが心配だ。奥平家にも迷惑をかけてしまうだろうと。

葛藤はあれど、しかし奥平剛士は「純粋主義的なまでの革命家」としての道を選ぶ。

「世俗を絶って屹立すること」を己に課し、「観念的でなく、日常において平然と実行する姿勢」を貫いた。

結果、彼は、離脱した者たちや弟・純三をも京都に残し、ひとりで旅立つことを選んだのである。

母親に宛てた最後の手紙が残っている。

ご無沙汰しております。

今ローマから書いています。

これが最後の手紙になるでしょう。

国を出る時から生きて帰ることはないときめていましたが、不思議に今まで生きのびて、多くの人にあい、多くの事を知り、そして、最初の考え通りの路を行こうとしていること、何度考えても、ありがたい事だと感じます。

思う通り、わがままいっぱいにさせていただきましたこと、お礼の言いようもありません。

ついに孝養のこの字もさせていただくひまがありませんでしたが、もしも任務が許すならば、いつも第一にそれをしたいと思い続けていた事は、わかって下さい。

我々兵士にとって死はごく当然の日常時ですが、ただお二人が嘆かれるだろうこと、それだけが今僕のこころを悲しませます。

ベトナムで今死んでいく数千の若い兵士、こちらで、又世界の至る所で、革命のために死のうとしている若い兵士たち、僕らもその一人だし、あなたがたも彼らのために泣いている何千何万の父や母の一人であること、こうした我々の血と涙だけが何か価値のある物を、作り出すであろう事をいつもおぼえていて下さい。

ローマの空は明るく、風は甘いです。

町は光にあふれています。

少年時よみふけった、プリュータークの思い出が町の至る所で、僕を熱くさせます。

仕事がすみしだいお二人のもとに帰ります。

ではお元気で。さようなら

剛士

お守りはちゃんと持って行きます。写真といっしょに。

(一九七二年五月二九日)

奥平の家系をたどれば、福沢諭吉が出た豊前国中津藩の城主にいたる。

たとえ貧しくともおのれを律し、お家のためなら命をもさしだす武家の頂点に君臨した家系であるからこそ、儒教の教えは彼の家のなかにも流れ込んでいたのではないかと思われる。

ラスト サムライ

奥平らの「行動」から4年後の1976年3月30日、新たな惨劇が起こる。

イスラエルはパレスチナ北部にひろがる2100ヘクタールの広大な土地を、自国で勝手に定めた土地収用法によって一方的に没収。ゼネストを起こして対抗するパレスチナ人に容赦のない銃撃をあびせ、6人を殺害、70人以上を負傷させた。

この日3月30日は、パレスチナ人にとって、忘れることのできない蜂起と惨劇の日となり、この日は以降、「土地の日」と呼ばれている。

そして占領地にあるパレスチナの人びとは、毎年この日が近づくたびに抗議行動をくり返すようになったが、1987年、パレスチナ人の不満は一気に爆発する。

ガザ地区の難民キャンプから「インティファーダ」と呼ばれる反占領闘争が始まり、瞬く間に広がっていったのだ。

インファーダとは、アラビア語で「頭を上げる」つまり「蜂起」という意味である。

デモやストライキ、子どもの投石、イスラエル製品の不買などの抵抗運動の効果は大きく、世界中に占領の実態を知らせるとともに、イスラエル国内でも占領の是非に関する議論を喚起することとなった。

こうした状況を受け、1993年にノルウェーの仲介により、 イスラエルのラビン首相と PLO(パレスチナ解放機構)のアラファト議長の間で、以下の内容の暫定合意条約(オスロ合意)が米国で調印された。

「ヨルダン川西岸とガザで5年間のパレスチナ暫定自治をおこない、暫定自治開始から2年以内にその最終的地位に関する交渉を開始し、暫定自治の終わる5年後に、最終的地位協定を発効させる」

つまりこの暫定和平条約では、パレスチナ難民の問題や国境の確定などについては暫定自治の時期中に協議されるとして解決は先送りにされたが、「最終的地位協定には、エルサレムの帰属、パレスチナ難民の処遇、安全保障、国境画定などを含む」ことまでは明記されていた。

「オスロ合意」と呼ばれるこの和平締結によって、はじめてパレスチナ暫定自治政府が成立し、レバノン戦争でチュニジアに逃れていたアラファトは25年ぶりにパレスチナにもどり、翌年ひらかれた総選挙で自治政府代表に選ばれた。

しかし、パレスチナ人とイスラエルの、二国家共存による和平を目指した奇跡的な日々は長く続かなかった。

1994年以降、ガザとヨルダン川西岸でパレスチナ自治が開始され、外国の援助による難民キャンプのインフラ整備も徐々に進み始めていた。

しかし、細分化された「自治区」の多くは依然としてイスラエル軍の占領下にあり、自治政府の腐敗や非効率性も、パレスチナ経済の発展を阻害していた。

イスラエルのシャロンほか強硬派シオニストはこの和平合意を粉砕しようと挑発や戦闘行為をくり返していた。一方、一向に変わらない状況への強い不満を背景に、パレスチナ側武装組織によるイスラエルへの攻撃がまた始まった。

それらに対し、イスラエル側は激しい報復措置とさらなる自治区封鎖を行った。

暫定政府発足からわずか2年後も経たない1995年11月4日。

極右イスラエル青年によって、現職首相であったイスラエル首相ラビンが暗殺され、大イスラエル主義者のネタニヤフが政権の座に就いた。

ラビンならなんとかなるかとわずかに差し込んだ「和平への光」は、再び完全に見えなくなってしまったかに思われたが、ネタニヤフの次に首相となったバラックは比較的穏健派であり、あらためて和平協議に乗り出していた。

とんでもないことが起こったのは、バラックとアラファトが和平協議を重ねているさなかの2000年9月28日のことであった。

イスラエルのアリエル・シャロン元国防相が、極右政党であるリクード党の党首として、エルサレム旧市街のイスラム教の聖地ハラム・アッシャリーフに建つ「岩のドーム」に1000名以上の武装警護部隊を率いて強行入場し、こう宣言したのである。

「エルサレムはすべてイスラエルのものだ」

明らかにバラックとアラファトの協議を潰そうとする意図があり、いつの世も変わらぬ戦術の第一歩、攻撃対象へのあからさまな挑発行為でもあった。

「イスラエルにとって有利な和平」と「パレスチナにとって不利な紛争」を扇動するシャロンは「レバノン戦争のときアラファトを抹殺しておけばよかった」と言い、二国家共存の道を身の危険を顧みず探し求めてきたアラファトは、「シャロンのしていることは占領とテロだ。パレスチナ人はだれも屈しない。われわれはすべて殉教者になる」と言って、皆殺し必至の全面戦争に突入しかねない窮地に追い込まれたのである。

そしてここより先は、まんまとシャロンの計算通りに進んでいく。

シャロンの聖地入りの予告段階から激しく反発していたパレスチナ人は、土足で聖地を踏みにじられたことにたまらず蜂起し、投石や自爆攻撃による反攻を開始した。

「第二次インティファーダ」である。

イスラエル側は重火器を投入して一般市民を攻撃し、パレスチナ側では自爆攻撃が相次ぐことになる。

アメリカが支援する強力な武器の前には、貧者たちのあらん限りの力など巨人に挑む一匹の蟻にも等しかった。結果、女性や子どもたちを含む3000人もの人々が殺傷されたのだ。

PLOのアラファト議長とイスラエルのバラク首相による、せっかくの「キャンプデービット会議」も不調に終わった。

そして、シャロンは熱狂的な国民の支持を集めて首相公選で圧勝。

かくして2001年、イスラエルにシャロン政権が誕生するのである。

シャロンは就任するや、躊躇なくパレスチナ自治区内に侵攻を開始した。

ガザにあるPLO(パレスチナ解放機構)のアラファト議長執務室をふくむ自治政府施設をミサイルで攻撃し、ヨルダン川西岸ラマラの議長府に隣接する治安施設にも攻撃を加え、アラファトを軟禁状態に置いた。さらにはガザの議長府本部ビルと警察本部にも30発以上のミサイルをあびせて壊滅させた。

2002年3月29日、シャロンはさらに宣言する。

「アラファトはテロ連合を率いており、彼を孤立させねばならない。

パレスチナのすべてのテロ基盤を破壊するために、あらゆる手段をとる」と。

こうして、シャロンは無力化したアラファトがたてこもるラマラに大規模な攻勢をかけ、戦車で議長府を包囲、ブルドーザーで外壁を破壊し、議長府をふくむ総合庁舎に砲撃をあびせて敷地を完全制圧したのであった。

その翌日。

3月30日は「土地の日」である。

こうしたシャロンの横暴に抗議して、3000キロ以上離れた東京は日比谷公園かもめ広場で、檜森孝雄という一人の日本人が自決した。

檜森孝雄は日本赤軍の元活動家で、彼自身は直接事件にはかかわっていないにしても、奥平剛士をリーダーとする3人と、きわめて深いかかわりを持っていた。

その桧森孝雄が、事件から30年が経とうとしていた2002年3月30日の夕刻近く、日比谷公園の「かもめの噴水」広場で焼身自殺を遂げたのだった。

この日がパレスチナ人民が国際的連帯の誓いを新たにする「土地の日」であること、さらにこの広場が、イスラエルのパレスチナ侵攻への抗議とアフガン非戦の旗印のもと、桧森が中心になって数ヶ月前に72時間のハンストが敢行された現場であることを考え合わせると、桧森が焼身自殺の道をあえて選び、自ら抗議の意思表示としたことは明白だった。

檜森孝雄の遺灰は故郷秋田の鷹巣町の生家に兄によって連れ帰られ、葬儀ののち、故郷の土に還った。

檜森の仲間たちは、遺灰を分けてもらい、学生時代ともに革命運動のアジトとしていた京都・銀閣寺近くの白川に一部を撒いた。

そして、レバノンに住む仲間にも遺灰を送り、檜森が奥平らとともに戦闘訓練をうけたバールベックとピジョンロックのそびえるベイルートの海にも撒いてもらった。

それから仲間たちによって、檜森の小さな墓が建てられた。

その墓の場所は、パレスチナ難民キャンプと隣り合わせの墓地の中。

2人の日本人の若者の墓の隣に建てられた。

2人の日本人の墓といっても、そこに骨のかけらひとつ納められているわけではなく、彼らの顔写真をガラスにはめ込んで石に貼りつけただけのものだ。2人の遺体は、イスラエル南部の広大な砂漠地帯のどこかにイスラエル警察によって埋められていて、どこにあるか見つけようもない。

しかし、こうして不本意な別れから30年を経て、ようやく檜森孝雄は、約束を果たすことができなかった彼らの元に帰ることはできたのだ。

奥平剛士、二六歳。

安田安之、二五歳。

墓に刻まれているのは、彼らが「作戦」を決行したときの年齢だ。

つまり奥平剛士と安田安之にとってはこの世を去った年齢である。

岡本公三、二四歳。

ともあったが、岡本公三にとっては長い幽閉が始まったその年齢である。

檜森孝雄はほんとうなら1972 年の襲撃作戦に加わるはずだった。

奥平たち3人とともに戦闘訓練を受けており、計画についても念入りに話し合っていた。

しかし、訓練中に仲間の一人・山田修がビジョンロックで水死し、彼の家族や友人に説明する任務を奥平から託されて、帰国せざるを得なくなったのだった。

檜森はまたすぐにこの地に戻って作戦に参加しようと思っていたが、帰国するや否や旅券法違反で逮捕されてしまい、作戦も思いがけず3人で早々と決行されてしまったので、ふたたび海を渡る機会を逃してしまったのだ。

「生まれてくるときは別々だったが、死ぬときは一緒だ。」

彼らは、訓練キャンプのスモモの木の下で誓い合っていた。

それなのに、自分はなにもできぬまま日本で生きている。

敗残のような悲しみを胸に抱えたまま四半世紀以上が過ぎ、死ぬ前にようやく同志が眠るレバノンを訪れることができたのは自死より2年前、2000年4月初めのことである。

別れて28年ぶりに奥平剛士と安田安之の墓の前に立った彼は、手を合わせたあとしゃがみ込み、写真のはめ込まれたプレートにかかる埃を払い、それから静かに泣いたという。

檜森がレバノンを訪れた時、岡本公三は日本への強制送還を免れ、レバノンへの政治亡命が認められたばかりだった。

長かった刑務所生活を終えて、彼はベイルート市内にもどってきていた。檜森孝雄のレバノンへの渡航が実現したのは、拘禁症状によるとみられる「ぼんやりとして元気のない岡本を励ましてやってほしい」という現地支援者からの連絡を檜森が受け、それに応じたからである。

檜森がレバノンに到着すると、現地の新聞は、パレスチナ解放のために戦った英雄として岡本の動向を連日一面トップで伝えていた。

岡本は、イスラエルの刑務所に13年、捕虜交換による出獄後レバノンの刑務所に3年収監されていたが、イスラエルでは相当の拷問を受けたとみられ、後遺症としての精神疾患が認められ、発語障害もあった。

それでも岡本は、「自分と博多で会う約束をしていたのにあなたが一日遅れて来たために会えなかった」などと檜森に話し、率直な気持ちを伝えた。

そう、レバノンに岡本を送り込んだのはまぎれもない、檜森孝雄だったのである。

岡本との再会を果たした檜森は、奥平たちと一緒に過ごしたバールベックの訓練地には行けなかったが、途中のベカー高原までは行くことができ、かつて同じ場所でともに軍事訓練をうけた同志とも旧交を温めた。

ラウシェ海岸へも行って、山田修が水死したピジョンロックを眺め、海に花を投げた。

毎朝食べていたアラブパンを、いつもそうしていたように海水につけてかじり、幾片かをちぎって海に投げ弔いとした。

帰国した檜森は、自死する8ヶ月前2001年8月に故郷の母親が死んだため、葬儀のために秋田に帰っている。生きているあいだずっと心配をかけつづけてきた母親の死について、彼は友人の一人にこう語ったという。

「おふくろが先に死んでくれたから、親不孝せんですんだ」

少なくともこの頃には自死を考えていたようである。

年が明け、別れの挨拶でもするように、甥の結婚式で秋田に帰った檜森は、1月16日には宮城刑務所に行き、収監中の同志・丸岡修に宛てて現金一万円の差し入れをしておこなった。

彼は秋田へ帰るたびにこうして律儀に仙台に足を運んでいるのだが、面会も差し入れも刑務所側に拒否されてきた。

実は丸岡修もまた、檜森によってレバノンに送り込まれた日本人戦士の一人だった。

丸岡は、1972年5月のリッダ作戦には参加しなかったけれども、奥平剛士の指令を遺言として受けとって、1973年にはドバイでの日航機ハイジャック事件、続いて1977年のダッカでの日航機ハイジャック事件でもリーダーだった人物である。

1969年5月から6月に起こった京大闘争最大の動乱のなかで、リッダ作戦で行動をともにする京大工学部学生・奥平剛士と、同じ工学部学生の安田安之の絆はできている。そして、作戦前の訓練中に死亡したが同じ工学部学生の山田修、さらには山田の遺体を日本に帰したために作戦に参加が叶わなかった立命館大学法学部学生の檜森孝雄との縁もまた、そこで結ばれていた。

立命館大学の学生だった檜森以外はみな京大工学部の学生だったが、檜森は大学当局と民青、機動隊によって立命館大学から排除されたため5月下旬から京大教養部校舎に寝泊まりするようになっていた。檜森や高野悦子ら立命館大学の学生はそれを「亡命」と揶揄していたが、そうしたことがあってこその、檜森と奥平たちとの出会いだった。

京大西部講堂大屋根の三ツ星

奥平らの死からおよそ2ヶ月。

彼らの母校・京都大学の西部講堂の大屋根に、十数人の男たちが登っていた。

彼らは連日、炎天下にも関わらず大屋根に登り、その大屋根を実に鮮やかなライトブルーに塗り上げていた。

続いてそこに、真っ赤な色の「オリオン座の三ツ星」が描かれる。

リッダ闘争では、岡本公三が唯一生存し、

事件で逮捕された際に裁判においてこう陳述していた。

「われわれ3人は、死んでオリオンの3つ星になろうと考えていた。」

「革命戦争はこれからも続くし、いろんな星がふえると思う。」

「しかし、死んだあと、同じ天上で輝くと思えば、これも幸福である」

そう、赤く大きく描かれた三ツ星は、パレスチナ・リッダ空港の3人のことであった。

このデザインを考えたのは、京都市立芸術大学のどちらかというとノンポリの学生であった、五里攻であるとされる。

しかしデザインを引き受けたものの、五里は当初、屋根のデザインに政治的意味を持たせることに否定的であった。それが高瀬のたっての希望によって、「青い空」に「赤い三ツ星」を追加することになったという経緯がある。

五里は仕方なく、シュールレアリズムのアートとして、その要素としてオリオン座の三ツ星を赤色に着色したという。

美術に詳しい方ならお分かりかと思うが、シュールレアリズムとは、ジークムント・フロイトの精神分析とカール・マルクスの革命思想を思想的基盤とし、無意識の探求・表出による人間の全体性の回復を目指したものである。

詩人を中心とする文学運動として始まったが、ジョルジョ・デ・キリコ、マックス・エルンストらの画家やマン・レイなどの写真家が参加し、1920年代末頃からスペインやベルギーからもサルバドール・ダリ、ルイス・ブニュエル、ルネ・マグリット、カミーユ・ゲーマンスらが参加。

その分野も、ダリとブニュエルの「アンダルシアの犬」に代表される映画などを含む多岐にわたって発展した芸術運動である。

大屋根に三ツ星が現れると、それを見た一人の日本共産党メンバーが早速指摘した。

「あの屋根の三ツ星は、

5月にテルアビブ空港乱射事件に参加した日本赤軍の三人の兵士を表している。」

この指摘をきっかけに、西部講堂の大屋根はにわかに物議をかもすことになる。

もともと京大西部講堂は、1937年の皇太子明仁親王の生誕を祝して京都帝国大学に建築され、1963年に現在地に移築されたもので、その建造物に、日本に大きな損害を与えた人間の象徴が描かれたとなればこれは大ごとである。

右翼だって黙っちゃいないだろう。

日本共産党の指摘以降、真っ先に糾弾の矛先が向けられることになったのが西部講堂運営メンバーである。

西部講堂運営メンバーとは、具体的には西部講堂連絡協議会(西連協)のことであるが、西部講堂はこの協議会の定例会議にて企画の検討・承認を経て、初めて会場として使用できる仕組みとなっていたのである。

中でも、京大生で、京大闘争の中心にいた際には京都府学連の委員長だった高瀬泰司がこの件でもリーダーシップを発揮していたから、デザインの意図や責任について問う声が彼に対して集中的に向けられた。

しかし、高瀬は開き直った。

「自主管理、自主運営による表現の場が確保されることこそが、文化にとってあるべき姿であろう。」

「我々は、己の生きるシルシとして、3ツの赤い星を永遠の刻印として刻むことにしたのである。」

一貫してこう主張し、西部講堂から農学部グラウンドまでをつなぐ一大ページェントとして

1972年8月16日、京大幻野祭は実行に移された。

この日は、京大農学部グラウンドから如意ヶ嶽の大きな「大文字」が見えていた。

グラウンドでは音楽イベントが行われ、ウエストロード・ブルースバンドやデビューしたばかりの頭脳警察らが出演していた。

幻野祭のコンセプトは、表向きには「三里塚の野火と京都の大文字の送り火を繋ぐ」というものだったが、そのコンセプトを一皮剥かずとも、このイベントが「5月30日にリッダ闘争で戦死した革命闘士たちを同胞として追悼する」、そのためのものだったことは明らかだった。

リッダ闘争の本質は、一方的な建国から始まり、今なお占領地の拡大を続けるイスラエルと闘うパレスチナ人の抵抗闘争であり、リッダ闘争もまた何千万というパレスチナ人の涙と血の歴史のなかに刻まれた戦争の一局面であり、日本人3人がパレスチナ人民の立場に立って決行した闘争だったのだと。

幻野祭は実行に移され、幻野祭当日の西部講堂で、

乱射事件で死亡した奥平剛士と安田安之の追悼集会も決行された。

兎にも角にも。

幻野祭に連動する形で、

西部講堂の大屋根に輝くオリオンの三ツ星は出現した。

奥平剛士、安田安之は、こうして「母校」に帰ったのである。

その後、西部講堂の大屋根は何度か塗り替えられたが、オリオンの三ツ星は現存する。

ただし、色は、変わった。

デザインした京都市立芸術大学美術学部の学生・五里攻は、共産主義、社会主義の象徴としての「赤色」にするよう依頼者から要求され、自らを納得させる理由として、シュールレアリズムとしての「赤色」であると言い聞かせて星を赤く塗った。

現在では、共産主義、社会主義の象徴としての「赤色」から、多くの人が星を白か黄色で描くように、月並みな「黄色」に塗り替えられている。

もとより歴史というものは、

名もなき人びとの汗と涙によって綴られるものではないのかもしれない。

ヤスペルスはこう言っている。

「人間がいかなる態度をとるべきかについて、過去のものは、人間に教える力がない。これは、人間がみずから回想する過去のものの光の中で目覚め、みずから決断せねばならないことを意味する。」

また、バーナード・ショーはこう警告している。

「あらゆる歴史は、天国と地獄の両極端の間にある世界の振動の記録にすぎない。一期間というのは、その振子のひと振りにすぎないのに、各時代の人々は、世界がつねに動いているので進歩しているのだと思っている。」

また、トルストイは、こう嘆いた。

「真実だけでできていたなら、歴史はすばらしいものだったろうに」

勝者や支配者によって跡付けられるものが、歴史の「正史」となる。

その「正史」が常に正しいのであれば、奥平たちの行動や命などは、唾を吐きかけられ踏みにじられるべき悪しき不純物、ゴミ、汚物、雑菌のたぐいにすぎないであろう。

しかしながら半世紀以上が過ぎたいま、

なぜ彼らがそのようにあらざるを得なかったのか、

心を落ち着けて現実を正視してみるとき、

鏡に映った世界の「正史」の、その裏側に映るものの「意味」というものが見えてくると思われる。

王政廃止、主権在民、信仰の自由を宣言し、国民国家という近代国家像を人類史にはじめて現出させたナポレオンでさえ、こう言い残してこの世を去っている。

「歴史とは暗黙の諒解のうえにできあがった嘘の集積である」と。

俺の名は「タケシ」

この幻野祭の爆音と喧騒から、俺はしばし逃れたかったのだと思う。

東大路通の東側の歩道を、俺は南の方に歩いていた。

すると、あれは東一条あたりだっただろうか、

俺の体は人の両手で持ち上げられた。

驚いて顔を見ると、その人はとても優しい目をしていた。

その時、俺は5歳になっていた。

人間は20年かかるが、その10分の1で大人になるといわれる「犬」である。

5年も生きて、立派な「おっさん」になっていた俺を抱きかかえたその人は、

さすがに重かったのか、すぐに私を降ろした。

そして今度は低くしゃがみ込んで私の目を見つめながらこんなことを言った。

「僕はな、五里攻いう名前でな、京都芸大の学生や。

シュールレアリズムに興味があってな。シュールレアリズムっちゅーても、お前には分かれへんやろけど、あっちに京都大学西部講堂という建物があって、ほら、大きな音が聞こえてくるやろ?

その大屋根の絵はな、シュールレアリズムの感覚で描いた僕の図案やねん。三つの星なんか描くつもりはなかったんやけど、どうしても付け足してくれと言われてな。いったん断ったんやけど、断りきれんでな。まあ、ありえないような真っ赤な色で星を描いたらシュールかなと思ったんで、結局付け加えてしもうたんや。」

「それが、俺には全くそんな気はなかったんやけど、3つの星で5月に大事件を起こした過激派テロリストの3人を表現したかったんやて。で、今その3つの星がえらい問題になってしもうてな。

僕な、結構追い詰められてて、すごい怖いねん。」

俺の頭や体を撫でる手が、一瞬強く硬くなって、やがて震え始めた。

この人こそ、言われるままに、この京大西部講堂の「三ツ星」ペイントのデザインを担当した五里攻その人だった。

もともとないものをあるとされるような理不尽。

無罪が有罪とされる「冤罪」などは、理不尽の最たるものであろう。

しかし、この人のように、左翼思想に利用され、意図しなかった意味を一人歩きさせられられることだってとんでもなく理不尽だ。

しばらく俺を抱いてくれていた五里は、「お前も腹減っとるやろ?」と言ってカバンから木炭デッサンの必需品である食パンを出し、俺に食わせてくれた。

俺の頭に、生まれて初めて食べたパンとミルク、それをくれた奥平剛士との出会いが甦った。

2人のガタイはまるで違うが、

5年前の奥平剛士の優しい笑顔と、

目の前の五里の温かい笑顔とが、ダブって見えた。

優しい目で、しゃがみ込んだまま、俺がおいしそうに完食するのを見届けた彼はやがて立ち上がり、東大路通を南に向かって歩き始めた。

俺はたまらず、彼の後について東大路通を1時間ほどゆっくり歩くと、東山区今熊野の京都市立芸術大学美術学部のキャンパスに着いた。

京都市立芸術大学のキャンパスには、

これが京都大学と同じ「大学」という名前のつく場所かと思うほど、

幻野祭の喧騒や、闘争、争いとはおよそかけ離れた、静かな時間が流れていた。

とても静かな、穏やかな場所だった。

あまりに静かなので、俺の耳の中では、1時間以上前に西部講堂から漏れ聞こえてきた頭脳警察パンタの絶叫がリフレインしている。

「お前の名前は、そうやな、

この春からうちの大学で美術学部の教授になられた梅原猛さんからもらおか。

お前は、タケシや。

まあ、ここがよかったら、ここで住んだらええ。

みんな、心優しい芸術家の卵やからな、可愛がってくれるで」

五里攻は、そう言って笑いかけた後、俺を膝の上に乗せた。

「名前をもらった梅原さんは、立派な眉をしておられるからな。お前にも、描いたるわ」

そう言って、俺の目の上に「眉毛」というものを描き始めた。

そして、描き上がると俺の顔をしげしげと見つめながらこう呟いた。

「ほお、けっこう、シュールやな」

鏡がないので俺は自分の顔に何をされているのかわからなかったが、

五里の膝の上でじっとしている間、俺は俺でこんなことを考えていた。

たとえば奥平剛士の場合、「京都発、ベイルート着」。

そして俺が見てきて、語ってきた、このノンフィクションの登場人物のほとんどが。

2度と真っ当な社会に戻ってくることが叶わないそれぞれの「片道切符」を持って、

俺の前から消えていった。

でも、まさか。

こんなにも優しい五里攻という人間もまた、同じことになるのだろうか。

(完)