日本三霊山の1つに数えられる白山(はくさん)だが、白山の名をもつ山頂はなく、最高峰の御前峰(ごぜんがみね・2702m)を中心に、大汝峰(おおなんじみね・2684m)、剣ヶ峰(けんがみね・2677m)、別山(べつざん・2399m)を主峰とする峰々の総称である。

石川、福井、岐阜、富山の4県にまたがり、面積47700haにも及ぶ白山国立公園として大勢の登山者に親しまれている。

昭和37(1962)年には一帯が国立公園に指定されていて、ユネスコの生物圏保存地域に指定されるなど、その自然環境は国際的にも高い評価を得ている。

白山の一番の特徴は、頂上付近の高山植物の豊富さで、7~8月に高山植物が山肌を埋め尽くす景観は、まさに雲上の楽園だという。ハクサンイチゲやハクサンコザクラなど、標準和名に「ハクサン」を冠する高山植物が多いのは、高山帯を有する日本の山岳のなかでは最も西に位置しており、白山を日本国内分布の西限または南限とする所以である。

また、日本有数のブナ原生林があり、ツキノワグマやニホンカモシカなどの動物たちが多く生息している。そして各峰の頂上からは、美しい雲海のかなたに白馬・剱・立山などの山並みが一望でき、とりわけ北アルプスから昇る日の出は感動的な美しさと言われる。

白山の起源

白山の、その起源を遡れば、1億年余り前の湖底まで遡る。

その後少しずつ盛り上がってきて、何度も噴火を繰り返し、今日の美しい姿になったといわれる。

30~40万年前と約10万年前に存在していた火山体をそれぞれ加賀室火山と古白山火山と呼ぶが、長い年月のなかで浸食され、その火山体の多くは失われている。

これらに対し、現在の山頂部を活動中心とする山体が新白山火山で、これは3~4万年前に誕生したと考えられている。この新白山火山体の頂上部が約4500年前に崩壊したことで、ほぼ南北にわたってできた馬蹄形の尾根の高まりの1つが御前峰、もう1つが大汝峰だ。さらにこの崩壊の後、凹地に剣ヶ峰が現れたのは約2200年前のことである。

白山の周辺には、恐竜が生きていた時代の手取層群が広く分布する。白山への登山道沿いでも見られる礫岩層には丸い石が含まれていることがあり、本来はほとんど石英の粒だけでできた硬い石がここまで丸くなっているのは、長い距離を川の流れによって運ばれてきたからだとされる。

このような石の元となる岩ができる環境は日本では考えにくく、地層の時代も考えると、この石は、日本海がまだなかった時代に、大陸の奥地から河川によって浸食、運搬、堆積したことを意味する。

つまりこれらの石は、かつて日本が大陸とくっついていたことの証明である。

白山の禅定道と三馬場

白山は、もともとは山そのものが御神体だったが、国生みをおこなったとされる伊弉諾尊(いざなぎのみこと)・伊弉冉尊(いざなみのみこと)とともに、菊理媛尊(くくりひめのみこと)=白山比咩大神しらやまひめのおおかみ)が祀られるようになった。ちなみに、この菊理媛尊は伊弉諾尊と伊弉冉尊のいさかいをとりもつと伝えられ、結びの神として崇敬されている。

白山比咩神社の比咩は、菊理媛尊の名前に由来し、白山の祭神となったのだった。

白山は、修行登山路=禅定道として発展してきた。白山への登拝の拠点は、馬をつないでおいた場所、または馬がそれ以上進めない神域への入口であったために馬場(ばんば)と呼ばれた。そして、禅頂と呼ばれる頂上へ至る修行の道が「禅定道」である。

三方向から整備された禅定道の起点を馬場といい、現在の「白山比咩神社」「長滝白山神社・白山長瀧寺」「平泉寺白山神社」がそれだ。平安時代の末頃にはこれらは「三馬場」とよばれ、白山信仰の崇敬者たちが集まり、登拝していたそうだ。

岐阜から霊峰「白山」へ続く道

現在の郡上市白鳥町長滝におかれた美濃馬場「白山本地中宮長滝寺」は、養老元年(717)に越の国(現在の福井市)の僧・泰澄が白山中宮を創建したことにはじまるとされている。その後、天平2年(730)に元正天皇が、本地十一面観音、聖観音、阿弥陀如来の三像を奉納したことから、白山本地中宮長滝寺と称するようになり、美濃側からの白山への登拝拠点として、尾張・駿河方面からの登拝者たちを迎えてきた。また、藤原秀衡が鐘楼を寄進したこと、足利尊氏が祈祷を依頼したことなどが記録されており、その時代の権力者の信仰も集めていたことがわかっている。

美濃馬場を起点にする禅定道は美濃禅定道と呼ばれるが、これは白山本地中宮長滝寺を起点に床並社、桧峠を越え、白山中居神社へ。その後、美女下社、今冷泉社、石徹白大スギ、神鳩社から銚子ケ峰、一ノ峰、ニノ峰、三ノ峰、南竜ケ馬場、別山を経て白山へ至る道のことで、3つの禅定道の中で最も登拝者が多かった道だとされる。

その盛況さを示す言葉が「のぼり千人、くだり千人、ふもと千人」である。

明治元年(1868)の神仏分離令により、白山本地中宮長滝寺は、神を祀る長滝白山神社と、仏を祀る長瀧寺の2つに分離され現在に至っている。

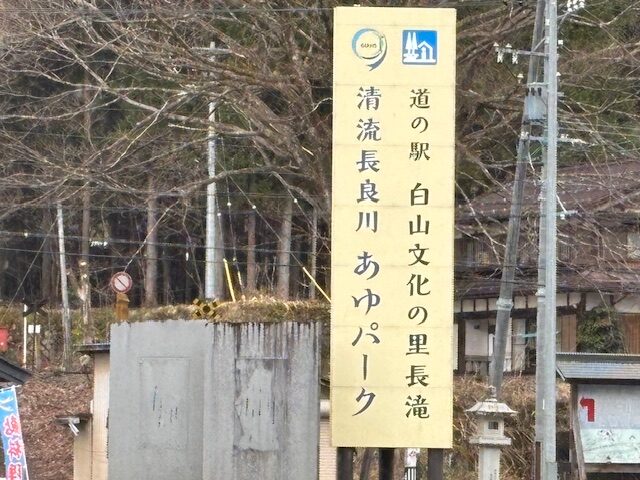

道の駅「白山文化の里長滝」

道の駅「白山文化の里長滝」は、白山登頂を目指す登拝道の一つである「美濃禅定道」の起点に立地している。

元々は旧町名と同じ「白鳥」という駅名で1994年にオープンした古参の道の駅だったが、白鳥町が日本三霊山の一つの白山文化が根付いている町であること、また、かつて白山登拝者の拠点となっていた長滝白山神社が存在することをよりアピールするために、 2018年8月に現駅名の「白山文化の里長滝」に名称が変更されている。

駐車場は広いが、天気が良くない平日の午前中であってもそこそこの数の車が停まっていた。

その様子だけで、道の駅の人気はだいたいわかる。

トイレは、とても美しく、清掃も行き届いていて、申し分ない。ありがたい。利用者としては感謝あるのみ。そして、汚さないように、一歩前へ。

休憩環境としては、屋内での休憩を前提にしておられるように感じた。

物産館は鮎三昧

道の駅には、物産館、農作物直売所、レストランがある。 また、有料施設としては白山文化館、白山瀧宝殿も併設している。

それぞれの施設規模はそれほどでなくても、立地を考えると十分過ぎるくらいの立派な施設であり、訪れる客の数も、駐車場で感じた以上だ。

道の駅のすぐ横は長良川の上流域。鮎料理の定番の「鮎塩焼」はもちろん、丸ごと食べられる若鮎「長良乙女」、ピリ辛の明太子風に仕上げた「鮎めんたい」、鮎エキスがたっぷり入った「郡上鮎パイ」、「鮎一夜干し」「子持ち鮎の燻製」「鮎ラーメン」「鮎姿飯の素」等々、物産館では鮎を使った商品が数多く取り扱われているのは当然だろうか。

レストランの「モーニング」に感動

道の駅レストランでも鮎料理が人気だが、私は、時間的に「モーニング」を注文できたのでそれをいただいた。これがまた、素晴らしい。写真にドリンク(私はコーヒーを注文)が付いてなんとワンコイン500円!

あまり時間がなければ、より気軽に食べられる「華虎」で。

奥深い白山文化に触れられる2つの施設

物産館から歩いて5分位のところにある白山文化博物館と10分ほどの場所にある白山瀧宝殿は、共に白山文化を知るための施設だ。

入場料は両館共に320円、2つの博物館を見学可能な共通券は540円。 白山文化に興味がある方なら元を取れる充実の内容だ。

白山文化博物館では白山文化の基礎を知ることができる。 受付で入館料を払うと、まずは映像ルームに案内されて、ナレーション無し、字幕無しの映像を見ること約15分。

映像の内容は山奥の山林の四季の移り変わりの映像。 新緑、紅葉、豪雪、雪解けの美しい映像、鳥や獣たちの鳴き声などを楽しむことができ、登山は無理という方も行った気になれる。

映像を見終った後は、館内の展示物を見学して白山文化により深く触れられる。

もう一つの有料施設「白山瀧宝殿」には、国の重要文化財が展示されている。