愛媛県今治の山火事がいっこうに鎮火しない。

愛媛県で3月23日に発生した山林火災は、4日目となる26日も空気の乾燥や強風により延焼が続いている。

高松駅と松山駅を結ぶJR予讃線の近くまで炎が迫り、消防団員らが延焼をギリギリで食い止める場面もあった。JR四国によると、25日午後1時半過ぎ、伊予桜井駅付近で火災が起きた。ほどなく今治方面から来た2両編成の普通列車が到着したが、炎はホームのすぐそばまで迫っていた。煙が立ちこめるなか、乗客が次々に降り立つとすぐに列車は折り返してホームを離れた。消防団員らが必死で消火活動し、延焼は寸前で食い止められたのだ。

同駅近くでは25日午後4時ごろ、住宅メーカー「藤山住宅」の工場が全焼していた。

今治市によると、焼失面積は26日もさらに広がり、417ヘクタールに及んでいることを確認しているというが、飛び火によって、今度は民家が相次いで燃え始めている。

過去の大惨事について一切触れないのは、本当にみんな忘れているのか?それとも忘れたふりなのか?

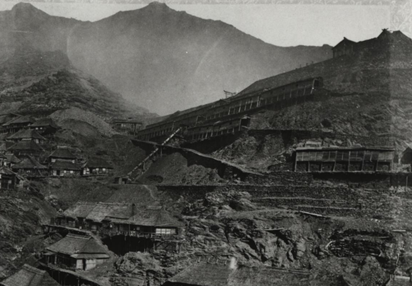

愛媛県の山火事といえば、同県別子銅山の大火災でなんと132人もの焼死者を出した大惨事が過去にあった。

今は閉山して久しい別子銅山が開山して4年後の元禄7年(1694)の春、山役人の番所付近の焼き竃から出火。乾燥していた草木に移り、またたく間に付近に燃え広がった。

今回の火災と同じ春の山火事、やはり風が強かった。

この火事で床屋のたった八軒を残して、山内の家屋も設備もすべて焼失してしまった。

焼死者は、なんと132人。

未曾有の大惨事となったが、これは風が強かっただけでなく、隣の立川銅山側が火の手が及ぶのを防ぐため、「向い火」として付近一帯の山林に人の手で火を付けたためであった。

立川側に逃げ道を求めた人々は、前後を火に挟まれて、逃げ場を失い、焼け死んだのだ。

もちろんわざとではないにしても、あまりに残酷なことになった。

強風の恐ろしさ、山火事の怖さに直面した過去が、愛媛にはあるはずなのに。

喉元過ぎれば熱さ忘れるのが人間とはいえ、これほどの大惨事のことに一切触れられることなく、まるで初めて愛媛県で山火事が起こったかのような報道、そして消火にあたる当局当事者のコメントには驚くばかり。非常に残念だ。

別子銅山の発見とその歴史

元禄3年(1690)秋、住友が経営する吉岡銅山(岡山県高梁市)の手代田向重右衛門は、四国山中に有望な鉱脈があるとの知らせを聞く。重右衛門は船で瀬戸内海を渡り険しい赤石山系の小箱峠を越えて別子山村の弟地(おとじ)に到着した。

さらに銅山川の源流に向かって川を遡り、うっそうとした密林を進み標高およそ1,210m付近にあったのが地面に飛び出した露頭だった。

これはのちに「歓喜間歩(坑道)」と名付けられたが、重右衛門一行が発見に際して抱き合い、歓喜したことにちなんでいる。

明治に至るまで200年間、別子銅山の主要坑道は2本

歓喜坑のすぐ脇には歓東坑が穿たれ、2本の坑道は、明治に至るまで200年間、別子銅山の主要坑道として機能する。ここから運び出された鉱石は、やや下った谷筋に設けられた吹所ないし、床屋と呼ばれた製錬所で粗銅に製錬された。

当時の坑口は、明治期に新しくできたアーチ型の坑口とは異なり、丸太をマス型に組み、小丸太材(矢木)を並べて地山の崩落を防ぐ「四つ留」工法で、坑口から数組の支柱には、それぞれに神仏をまつり、地中での安全加護を祈願していた。現在の歓喜坑、歓東坑は、2001年に復元修理されたものである。

歓喜坑(上)と、歓東坑(下)。 江戸期200年にわたって機能した主要坑道の跡だ。

大和間歩は開坑当初の面影を伝える遺跡

大和間歩の坑口は元禄4年(1691年)、歓喜坑・歓東坑に続いて開かれた古い坑口で、当時の原形をほぼ留める貴重な遺跡だ。大露頭から数mの場所にあり、別子銅山でもっとも標高の高い場所にある。現在は中に入ることはできないが、坑道は山の北斜面へと抜け出る。その北側は西条藩領の立川山村で、寛永年間(1624〜1643年)に、同地の村人によって開坑された「立川銅山」がある。

すなわち、別子銅山と立川銅山の鉱脈は同じもので、その南北から採掘していたのだった。掘り進めるうちに地中で抜け合うこともしばしばで、鉱業権を巡って争った歴史がある。ただ、北斜面にある立川銅山は採掘条件がよくなかったため、のちに住友が銅山の運営を譲渡されている。

この住友(現在の住友金属鉱山)の運営の不行き届きによって、132人の尊い人命が失われた過去の教訓が、今回の山火事の対応になんら生かされていないし、誰も触れることさえないのは、誠に残念なことであると思うのは、私だけだろうか。

数千人が暮らす鉱山町の守り神として崇敬された「山の神」

別子銅山には、多くの寺社が存在した。金比羅社、稲荷社、祇園社などのほか、先人の菩提を弔う観音堂や地蔵尊を祀る地蔵堂もあった。その最大のものが、鉱山の守護神の大山積神社(山神社)である。

大山積神社は、別子銅山の守護神である。元禄4年(1691年)の開坑時に、今治市沖の大三島にある大山祇神社から分社し、別子山村足谷に奉伺したもので、主祭神の大山積神は、山の神、海の神、戦いの神として知られる。

再建への歩み

鉱山町の再建にあたっては、まず大山積神社を再建。鉱山運営の鎮護を願った。社は鉱山町の全域が見渡せる高台(延喜端 )に築かれ、明治25年(1892年)まで、ここで鉱山の再建と繁栄を見守った。坑口にも神棚が祀られ、鉱夫たちは坑道に出入りする際、拝礼を欠かさなかったという。

その後、採掘の中心が移動するたびに、大山積神社も遷座を繰り返した。明治25年、目出度町への遷座に続き、大正4年(1915年)には、採鉱本部の移転と共に東平へ、昭和3年には麓の川口新田(山根)に遷座した。

閉山した現在も、この場所で新年祭と5月9日の春期例大祭が行われている。

大火災の次には、大水害も起こっている

元禄4年(1691)からの山中での製錬によって、別子の山は伐採と煙害の影響で緑が失われていき、さらに元禄7年の大火災である。赤茶けた山肌がむき出しとなり、少しの雨でも表面が流失するほど荒廃していた。

そのような環境の中、明治32年(1899)8月28日、鹿児島県奄美大島にあった台風は北東に進路を変える。高知の足摺岬から別子直撃のコースを進み、その日は別子の山中に朝から雨が降っていた。午後8時頃から9時頃までの40分の間に、この日の総雨量の大半にあたる325㎜もの雨が降ったのだ。

大雨は山津波となり、山肌を激流として駈け下り、別子の近代設備や社宅など山中の一大都市を一瞬のうちに飲み込んだ。これが513人もの方々の命を奪った大惨事「別子大水害」である。

「遠町深鋪(えんちょうふかじき)」という四字熟語がある。これは、一つは、薪や炭にする材木を伐採すると、その伐採する範囲が、近くからどんどん遠くなっていくことと、もう一つは、採鉱が進むにつれ、採鉱する場所が地中深くになってしまうことの2つの言葉から成っている。

遠町深鋪の結果、山肌が荒れ果て、緑が失われ、一面赤茶けた山肌がむき出しの状態で起こったこの災害は、明らかに「人災」であった。

人災を闇に葬ろうとする道の駅「マイントピア別子」

道の駅「マイントピア別子」は、愛媛県新居浜市でかつて栄えた別子銅山の跡地を利用し、道の駅と体験型テーマパークが併設された施設である。多くの人命が失われた場所なので、麓の川口新田(山根)大山積神社に参ってから道の駅へと向かった。

駐車場は、とても広い。

こういうのを、無駄に広い、と言うんだろう。

どうやら、「東洋のマチュピチュ」で売り出しているらしい。こういう矛先の曲げ方はいかがなものかと思う。私なら「人災のワチャワチャ」とでも提案するが。

トイレは綺麗にしていただいており、ありがたく利用させていただいた。感謝。

休憩スペースは、トロッコ列車待ちの間ぐらいは休めそうだ。

銅採掘の最後の拠点であった端出場(はでば)ゾーンと、最盛期の採掘拠点だった東平(とうなる)ゾーンの2つに分かれるが、私が行ったのは「端出場ゾーン」だ。体験施設に行くにはトロッコ列車に乗っていくので、その前に、道の駅としての施設をざっと紹介しておこう。

道の駅の施設前には、使わなくなった列車が置いてある。

物産館は存在する。

ここで切符を買って、トロッコ列車に乗り、体験施設へと向かう。

道の駅から体験施設までは、このような鉱山鉄道で行く。当時の本物の山岳鉄道ではなく、復元したものだ。ただ、この鉄橋はすごい。明治26年製の単純曲弦トラス橋という形式で、国内でほとんど現存しないものらしい。

鉱山は化学反応により鉱毒水が発生する。これを外部に漏らさないよう運ぶための煉瓦水路。

『魔法少女リリカルなのは』フェイト・テスタロッサや『戦姫絶唱シンフォギア』風鳴翼、『NARUTO -ナルト-』日向ヒナタ、『ハートキャッチプリキュア!』 花咲つぼみ/キュアブロッサムなどであまりにも有名な声優・水樹奈々さんは、ご当地出身。鉱山鉄道を降りて、橋を渡って施設の入り口(江戸ゾーン入口)までは、彼女によるナレーション(もちろん録音)が流れている。これを目当てに訪れる人も結構いるらしい。

江戸ゾーン

鉱山の仕事を表した模型はよくできている。

削岩機や汲み上げのゲームが子どもたちには人気のようだ。しかし、かつての大惨事から目を逸らし、また、子どもたちどころか親たちにすらなんら伝えることなく、ただ楽しいだけのテーマパークにするのは、私はちょっと違うと思う。

これは、泉寿亭という建物で、国登録有形文化財だ。別子銅山開発に携わった住友各企業の接待館として昭和12年に建築されたもの。喉元すぎれば熱さ忘れて、どんちゃんやっていたのだろうか。

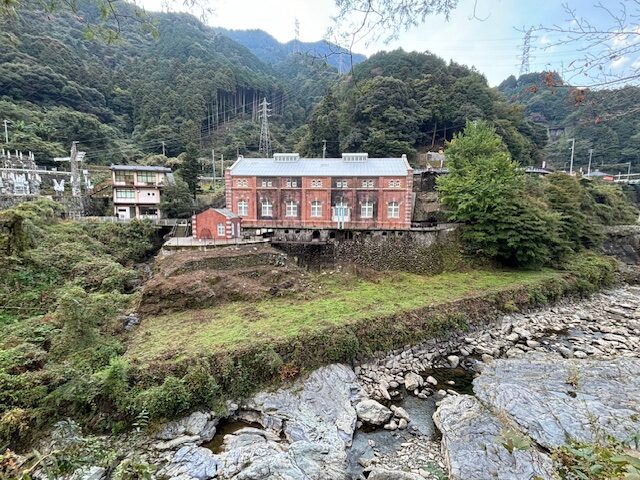

水力発電所跡。稼働していないが、これは明治45年に完成したものだ。

見学させていただいた感想は、残念。その一言だ。

ここで起こった火災も、大水害も、人災だったのだ。

それなのに、令和7年3月。

また山火事で、同じことが繰り返されている。