旅は岐阜県に入っている。

東海環状自動車道の関広見ICから国道418号線を北西に10キロ、その後国道256号線に入ると今度は北東へ7キロ。 国道256号線に入って桜も美しい森林風景を眺めながら車を北に走らせていくと、有名な2つの山にアクセスできる。

一つは、古くから山岳信仰の修験道が栄えた高賀山。もう一つは、「うなぎ伝説」が残る郡上の名峰、瓢ヶ岳である。

高賀街道は、長良川を利用した舟運の湊があった上有知村(現美濃市)で郡上街道より分岐し、ほぼ板取川に沿って登っていく。そして阿部村から板取川支流の高賀川に沿って高賀山中に入っていくが、この辺りは有名な清流だ。

そして高賀街道は、高賀神社を経て、高賀山頂および瓢ヶ岳に至る。

高賀神社へ

高賀山は、岐阜県郡上市と関市にまたがる越美山地東部の標高1,224.20メートルの山だ。

かつては『高賀山信仰』の地として修験道が栄えた山で、山頂には養老年間(717年~724年)に藤原高光によって創建されたと伝えられる高賀神社が鎮座している。

この高賀神社には、江戸時代には円空が登拝し、多くの円空仏を残している。そのため、円空ゆかりの地として「関市洞戸円空記念館」が併設されている。

うなぎとアカヤシオで有名な瓢ヶ岳

郡上の名峰、瓢ヶ岳には、「うなぎ伝説」が残されている。それはこういうものだ。

「昔瓢ヶ岳には鬼が住んでおり、たびたび粥川の里に下りてきて人々を悩ませていた。そこで、帝の命により、藤原高光が鬼退治をすることになったが、鬼は変幻自在に行方をくらまし、見つけ出せないので高光は困り果てていた。すると目の前に一匹のうなぎが現れて道案内をするかのように前を行くのであとを追うと、ついに高光は鬼を見つけだすことができ、持っていた弓矢で見事退治することができた。その後、藤原高光は弓を宮(高賀山星宮粥川寺)に納め、矢を滝に納めたので、その滝を「矢納めの滝」、淵を「矢納ヶ淵」というようになった。藤原高光は、住民に、うなぎは神の使いであるから大切にするようにと命じたという。」

それ以来、粥川の人々はうなぎを大切に守り続け、大正13年には「うなぎの群生地」として国の天然記念物にも指定。昭和の半ばまでは、粥川にはうなぎが大量に生息していた。

うなぎはほぼ姿を消したが、代わりに山間に咲くアカヤシオがすっかり有名に。

花の色は、桜色とピンク色のちょうど間で、青空を背景にするとさらに可愛らしい色だ。

アカヤシオはツツジ科の落葉樹で、葉が芽吹く前、4月の中頃からピンクの花を咲かせ始め、瓢ヶ岳の標高1,000m付近に多く見られる。

道の駅「ラステンほらど」へ

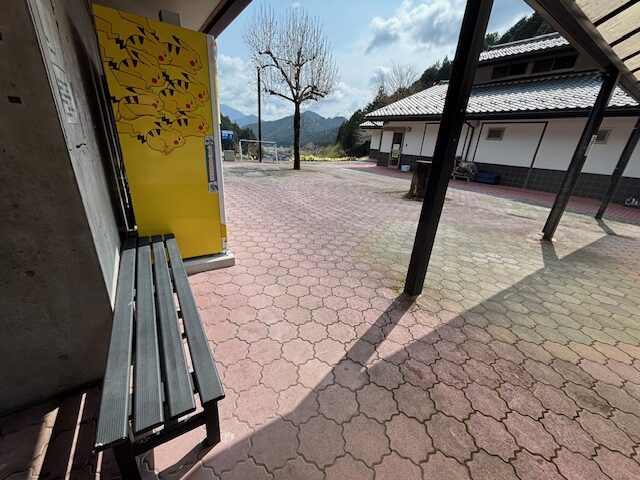

桜を楽しみながら最寄りの道の駅「ラステンほらど」へ。道の駅の先には小さな集落が広がっていて、この道の駅は集落の西の端で、森林地帯との境界にあるのだとわかる。

駐車場には、地元の人も来ておられるのだろう、そこそこの台数の車があった。

トイレは駐車場の真ん前で、コンクリート造りのしっかりしたもの。

ありがたく使わせていただいた。

道の駅から小さな集落が見える。洞戸(ほらど)村だ。

景色もいいし、ゆっくり休憩できる環境だ。

鮎とキウイフルーツが特産品

洞戸村は、独特の仕掛け「ヤナ」でとる鮎が有名なところだが、最近はキウイフルーツの生産に力を入れている。

鮎の旬は6月〜8月だが、レストランでは工夫していろいろな鮎関連のメニューを提供している。

キウイフルーツはニュージーランド原産の果物だが、洞戸村の産業活性化のために20年近く前から生産されるようになったそうだ。

春の農産物販売所にキウイフルーツの姿はなかったが、11月下旬から2月頃まで旬のキウイフルーツが販売され、たちまち一番人気となるという。

野菜の塩麹漬け、もろみごぼう、赤かぶら漬け、野沢菜なめこしぐれなどの漬物や、繭人形など伝統工芸品は一年を通して販売されている。

道の駅を後にするとき気がついたが、肝心の二文字、塗り直した方がいいと思う。もちろん誰も「ポイ捨て(OK)の郷」とは思わないが。