江差の繁次郎は金持ちとか役人とかに反抗するのが好きだった。

ある日、江差の町を歩いていると代官所の役人が肩を怒らして歩いて来た。この役人は権力を笠に着て罪とがもない者をいじめたり、むやみやたらに威張りちらすので有名な憎まれ者だった。

繁次郎は持前のいたずら気を起こし、遠くの方から役人に呼びかけた。

「おいおい。役人コ。」

これを聞いて烈火の如くに怒った役人は目の玉をでぐぐりかえして繁次郎に走り寄る。

「なにっ、役人コだと。こりゃ繁次郎。貴様はこの役人様をつかまえて役人コと呼びくさったな、うぬ。憎ッくいやつ、目にモノ見せてくれるわ」

途端に繁次郎は地べたへ手を突いた。

「役人コ」

「この下司め、まだ役人コと申すか」

「あのう、そのう、日頃あなた様を偉い方と思っておりましたのでそのう役人コと申し上げてしまったようなわけで・・・」

「なに、偉い人だからコの字をつけたと・・・?それァ一体どういうわけだ」

「申し上げます。昔から偉い人はみんなコがつきますので・・・、松前侯、豊太閤、徳川侯というあんばいだンす。そこで俺も役人様にコをつけたようなわけで・・・」

「なあるほど。聞けばもっともな話だ。偉い人にはコがつくか・・・うむ、なかなかいい心がけだ。しかし我々を呼ぶ場合には“役人様・・・”だけで差し支えないぞ」

と、それまで金時の火事見舞いみたいに赤くなって怒っていた役人は途端に機嫌をなおして、ニコニコしながら行ってしまった。

その後ろ姿に舌をペロリと出した繁次郎は呟いた。

「ふん。笑わせるな。コは木っ端役人のコだよ、バカ」

江差の繁次郎と道の駅

こうした逸話が他にいくつも残り、江戸時代の江差に実在したといわれる「とんち」の名人・江差の繁次郎。その繁次郎の銅像が飾られた繁次郎浜に、道の駅「江差」がある。

ニシン漁が盛んだった江差にあって、愉快なとんちで鰊場(にしんば)の親方や周囲をけむに巻き、町中に笑いを振りまいていた繁次郎は庶民のアイドルだった。

ということで、この小さな道の駅は、「笑い」で町おこしをする江差町の中心的な場所とされ、

「繁次郎(しげじろう)」の像がそのシンボルとなっている。

こう見ると、トランペットを吹くサッチモ(ルイアームストロング)を彷彿とさせる。

2019年4月に小さいままリニューアル

道の駅は、北海道の南部地方で最も早い平成5年に建てられ、6年前の2019年にリニューアルされた。リニューアルのための資金は、より多くの方々に江差の道の駅のファンになってもらうために、クラウドファンディングにより集めたが、目標金額200万円に対して、262万円あまりの寄付が集まり、建物の大きさは変わらずでも江戸時代の鰊場の雰囲気を出そうと、地元で採れたヒノキ材を使って小さな切妻屋根の建物に仕上がっている。

トイレは江差産のヒノキ材を使った江戸時代風トイレ。

売店が入る道の駅の「本館」よりずっと大きい。道の駅は、その趣旨からして「トイレ」が非常に重要。「それでいいのだ」とバカボンのパパも言うだろう(笑)。

休憩環境は、繁次郎浜ぐらいだが、これがなかなかいい。

実は「道の駅江差」の売店が入る施設は、たった8畳ほどの広さしかない。

隣に建つトイレよりも小さい建物だ。全国の道の駅を巡った複数の方から「江差よりも小さい所はなかった」とお墨付きをいただいたこともあり、「小さい」ことを逆手に取って「平成5年スタートの歴史」と「自称日本一小さい道の駅」であることを大々的に(笑)アピールしている。

あるテレビ番組の調査では、トイレも含めた「建築面積」の比較で、「道の駅江差」は日本一小さいということである。

江差に伝わる”にしん伝説”

「江差追分」で知られる江差だが、繁次郎がいた鰊場よりもっと前、今からは500年も昔、江差町がニシン漁で栄える前の、とても寂しい片田舎だったころの話。

どこからか姥がやってきて、今の津花町に草庵を結んだ。

天地の間、四季の事々、不思議なことにこの老女の予言がことごとく当たり、変事が起こるたびに予知して教えるので、人々はこの老婆を「折居様」と呼び、神のように敬うようになった。

ある年、江差の浜で一匹の魚も捕れないことがあって、老婆は一心不乱に祈りを捧げていると、鴎島の方から突然、銀色の光が老婆の草庵を射った。驚いた老婆が表に出ると、一人の翁が岩の上に座って、芝を焚いていた。おそるおそる歩み寄って話しかけると、翁は小さな瓶を取り出してこう言った。

「この瓶の中に白い水がある。これを海の中に投げ入れると、ニシンという小さなサカナがうち寄せるだろう。毎年、これを捕って暮らしたらよかろう」

翁はこう告げて姿を消した。

老婆は教えられたとおりにしてみると、海水は変わり、今まで見たことのない魚が群れをなして押し寄せてきた。老婆は、これこそがお告げのあった「ニシン」に違いないと、村人たちに教えた。

このとき海中に投げ入れられた小瓶はやがて石となって海上に現れ、鴎島の「瓶子岩」になったと言われている。

姥神大神宮の由来

こうして押し寄せてきたニシンだが、村人たちは大量の魚をどう捕獲するのかを知らない。

そこで老婆が祈ると、再びあのみの翁が現れ、一枚の蓑の裏側を示した。蓑の裏側は糸で編んだ網だった。翁は網でニシンを捕ることを教えたのだった。

「ただし、その高さはお前の背の高さ、目の数はお前の年と同じものにせよ」

こう言い残して翁は消えた。老婆は村人たちに網の作りを教え、村人は早速漁を始め、江差の浜はやがてニシンで満ち溢れた。

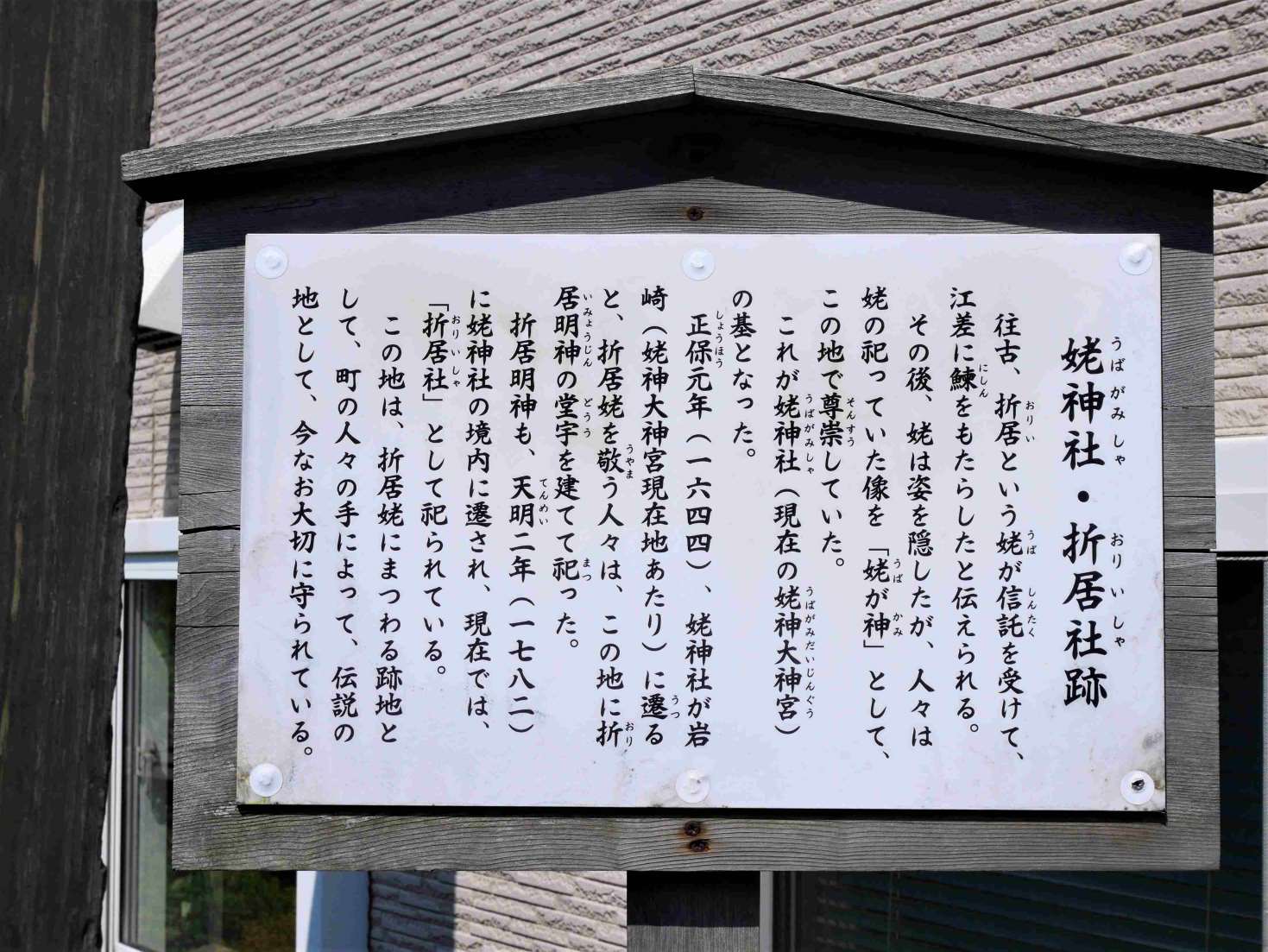

老婆は、これで住民たちは暮らしに困ることがないだろうと告げ、ある日、忽然と姿を消す。人々は驚いて方々を探しましたが行方はわからず、老婆が住んでいた庵に行ってみると、一個の神像があったので、これを折居様とよんで漁業を護る神として崇めることにした。

その後この神社の神職の藤原永武が「かの姥の神は天照大神、春日大明神、住吉大神宮の御尊体である」と人々に告げたので、正保元(1644)年、その神像を津花から現在の場所に移した。

これが姥神大神宮の由来である。

ところで、老婆が村人に示した網の大きさは、高さが五尺三寸(約1m59cm)、目の数は63だった。老婆はこれを固く守るように村人に言い渡したが、欲に目のくらんだ人々は明治の初め頃になるとこれを忘れて、大きな網で漁をするようになった。

このころからニシンが捕れなくなってきたのは「老婆の言い付けを守らなくなったからだ」と信じている人が江差には今もいるという。

姥神大神宮と折居社

道の駅の山側に、創立年代は不詳だが言い伝えでは文安4年(1447)に折居姥の草創とされている姥神大神宮がある。津花町より現在地に移転したのが正保元年(1644年)。文化14年(1817年)には正一位姥神大神社宮号を勅許された、北海道最古の神社である。

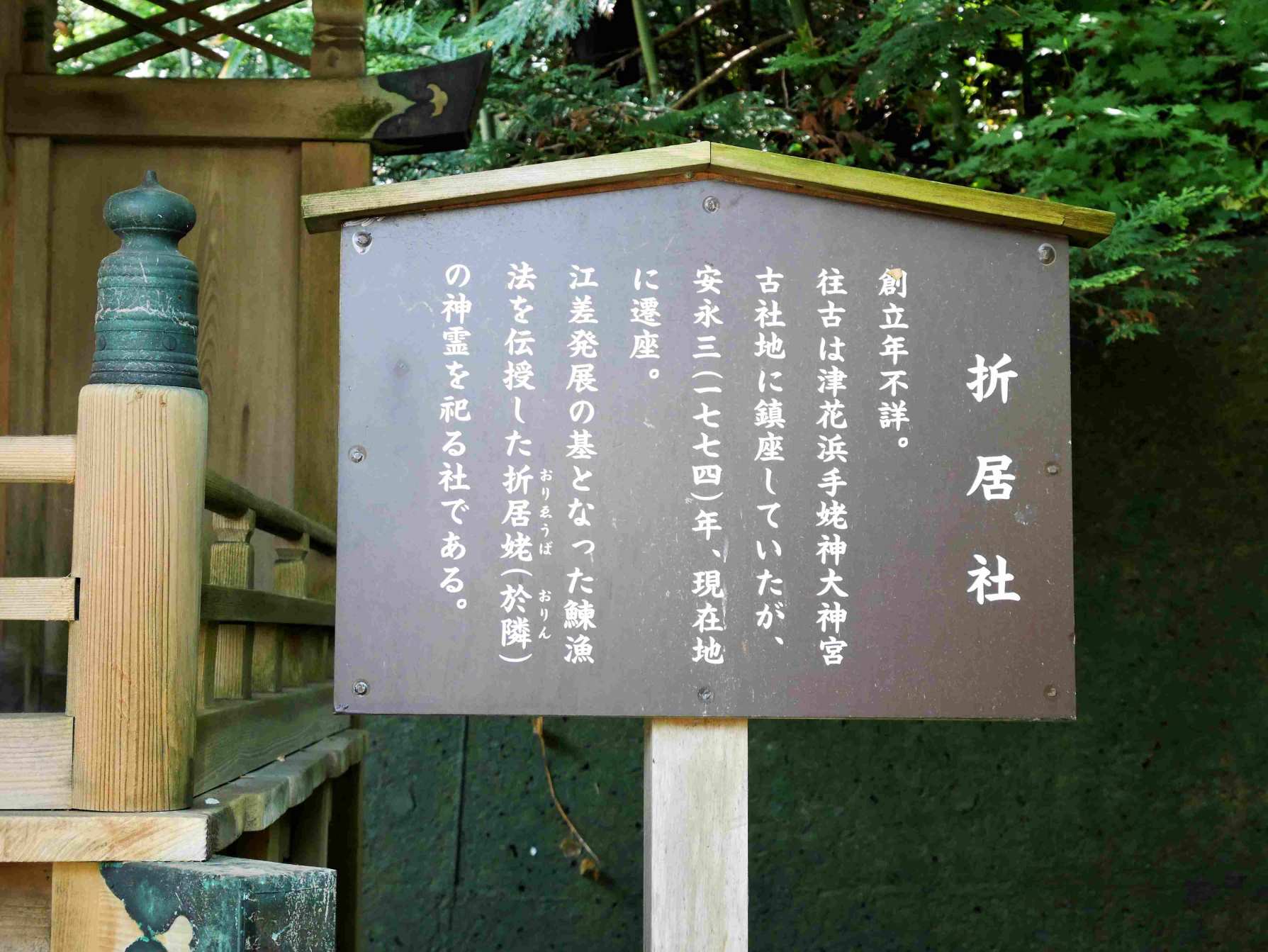

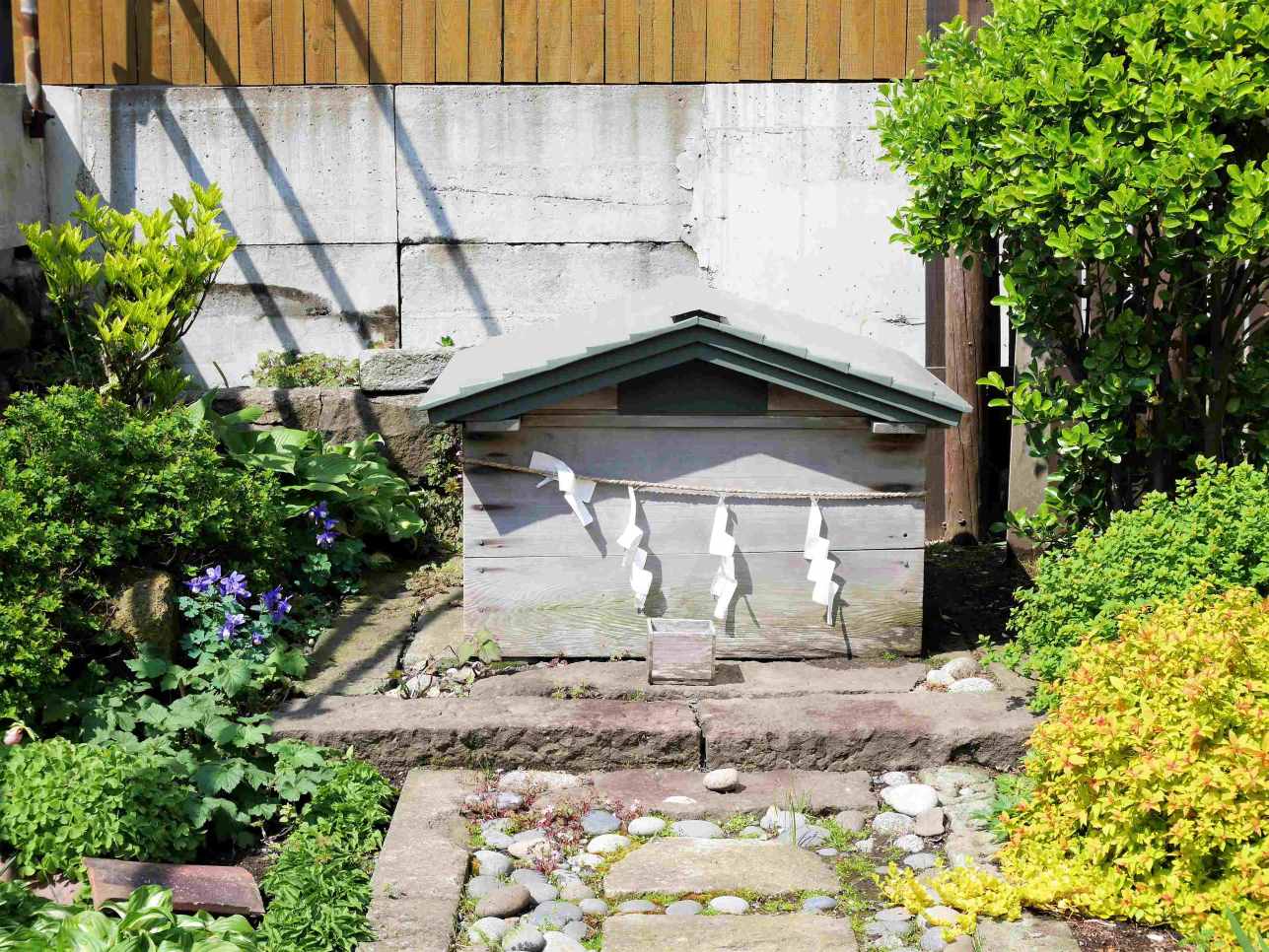

折居様が祈りを捧げた神像を起源とする姥神大神宮とは別に、江差の人々にニシン漁を教えた折居様を祀る折居社がある。

折居社は安永3年(1774)に、もともとあった江差港入口から現在地(姥神町)に移され、現在の社殿は天保7(1836)年に再建されたものだ。

姥神大神宮も、はじめ津花町に建てられ、正保元(1644)年に現在地に移されている。姥神大神宮と折居社は、松前地はもとより蝦夷地の一宮として代々の藩主、領民の尊崇を集め、藩主の巡国の折には必ず参殿して藩の隆盛、大漁、五穀豊穣を祈願する祈願所となった。

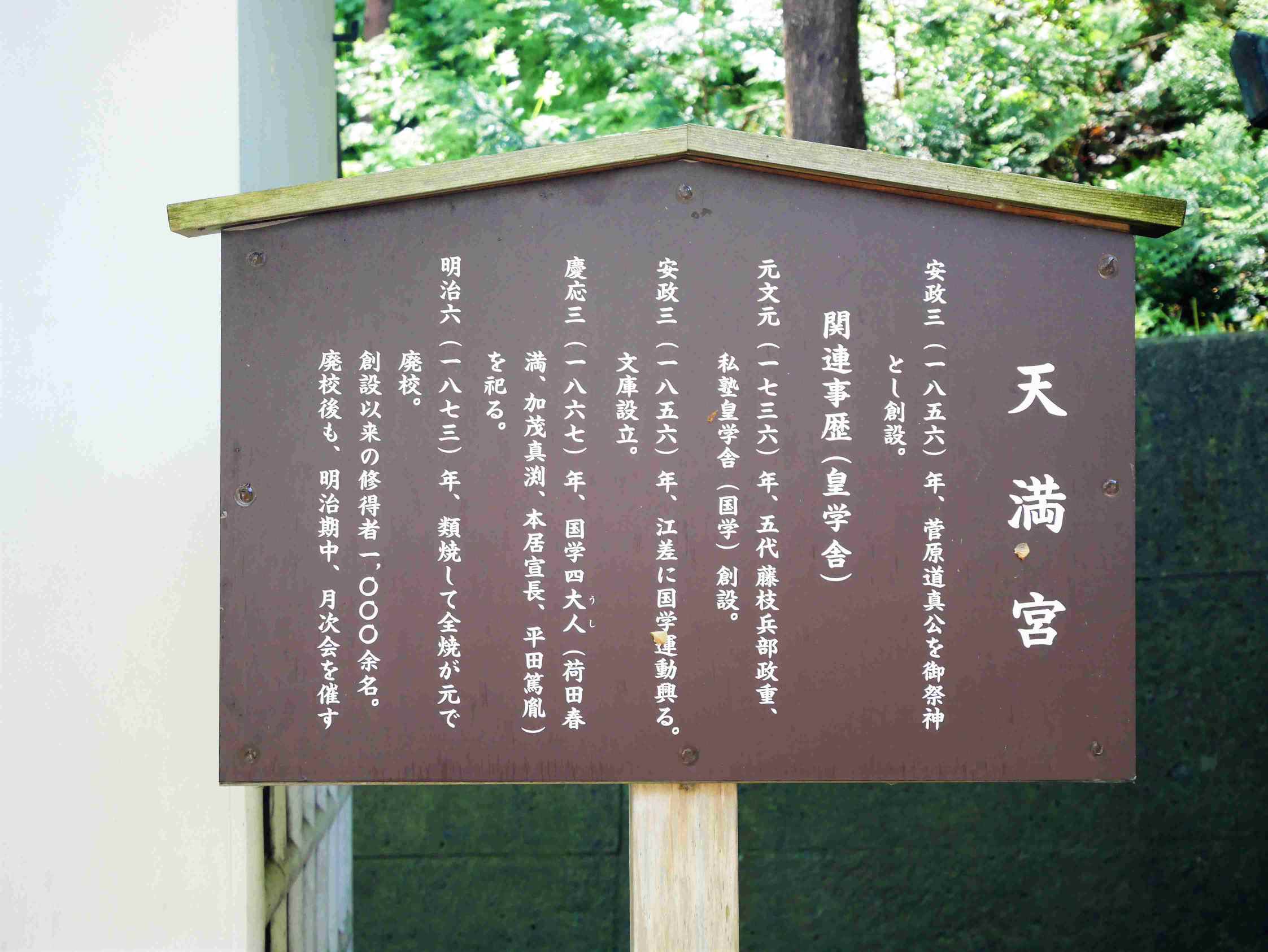

天満宮

海神社 風神社 金刀比羅神社