驚くべきことに、美濃市には、なんと3つの「世界遺産」がある。

本美濃紙の手すき技術、世界農業遺産「清流長良川の鮎」、そして世界かんがい施設遺産「曽代用水」である。

まず「本美濃紙の手すき技術」とは、岐阜県美濃市で古くから伝わる和紙の製造技術。

楮の繊維を使い、特別な道具と製法で、薄くても丈夫で、ムラのない美しい和紙を漉き上げるこの技術が2014年に「ユネスコ無形文化遺産」に登録された。このことはちゃんと知っていたが、まあ常識レベルだろう。

2つ目の「清流長良川の鮎」は、「世界農業遺産」。

長良川は流域に約86万人の人口を抱え、都市部を流れる川でありながら流域の人々の暮らしの中で清流が保たれている。そんな長良川の澄んだ水の中で育つ「鮎」は、流域の食や伝統文化、歴史、経済と深く結びつき、長良川の豊かさをあらわす象徴と言える。鮎を通じて見えてくる人の生活、水環境、漁業資源が相互に深く関わり循環する仕組みつまり「里川」のシステムが、2015年(平成27)に世界に認められ、「清流長良川の鮎」として世界農業遺産に認定されている。

まあ、このことも有名なので、かろうじて知っていた。

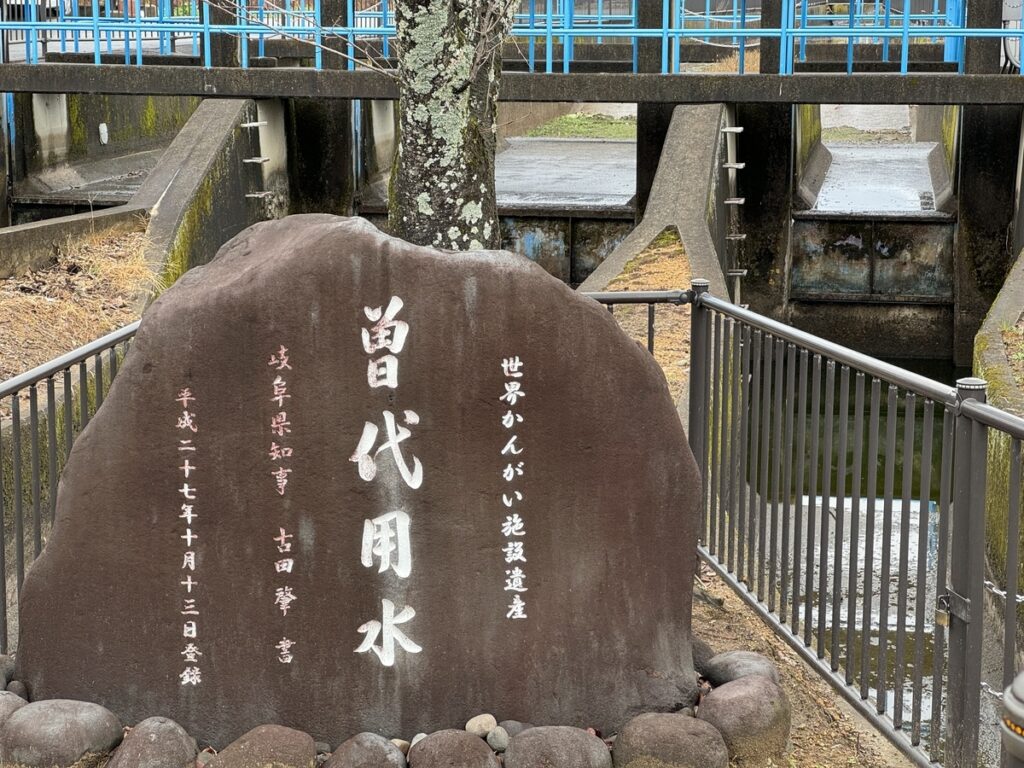

知らなかったのは3つ目の「曽代用水」。世界かんがい施設遺産というものが何なのかを含め、恥ずかしながら全く知らなかったので、「曽代用水」を訪ねた。

荒地を水田に変えた農業用水路

曽代用水は、清流長良川から取水し、岐阜県関市〜美濃市の農地約1,000haを潤す幹線延長約17kmの農業用水路である。

かつてこの地域は、地区内を流れる長良川の河床が低く用水の取水ができないため、渓流水に頼った営農をしていましたが、安定した水の確保が出来ず毎年干ばつ被害に悩まされ、平地の大半は林地として放置されていた。

江戸時代初期、この荒地に尾張藩からやって来た喜田吉右衛門(きだきちえもん)と弟の林幽閑(はやしゆうかん)は水不足の現状を見かね、地元で造り酒屋を営んでいた柴山伊兵衛(しばやまいへえ)と相談し、長良川から水を引く計画を立て、1667年に工事を開始。

工事は、硬い岩盤を「たがね」と「金槌」で掘るという大変な工事で、三氏は私財のすべてを使い果たしたという。

しかし、着工からおよそ10年の歳月を経て約17キロの用水路が完成すると、荒れ地がみるみる美しい水田に変わっていった。

世界かんがい施設遺産登録

世界かんがい施設遺産とは、建設から100年以上経過し、かんがい農業の発展に貢献したもの、卓越した技術により建設されたもの等、歴史的・技術的・社会的価値のあるかんがい施設を登録するために、国際かんがい排水委員会(ICID)が2014年に創設した制度である。

曽代用水は、約350年にわたって農業の発展に寄与してきたことや、江戸時代に農家主導で建設されたという全国的にも珍しい用水であることが評価されて、平成27年10月に世界かんがい施設遺産登録された。

三氏が造り上げた用水は、建設からおよそ350年が経過した現在でも地域の農業を支え続けており、親水空間や防火用水など、地域用水としても活用。地域住民にとってきわめて重要な施設であり続けている。

和紙、うだつ、長良川など魅力満載の町

1300年も昔から、和紙産業のまちとして歴史を刻んできた美濃市。

本美濃紙の手すき技術はユネスコ世界無形文化遺産に登録され、和紙あかりアートなどその用途も拡大。日本を代表する伝統工芸品となっている。

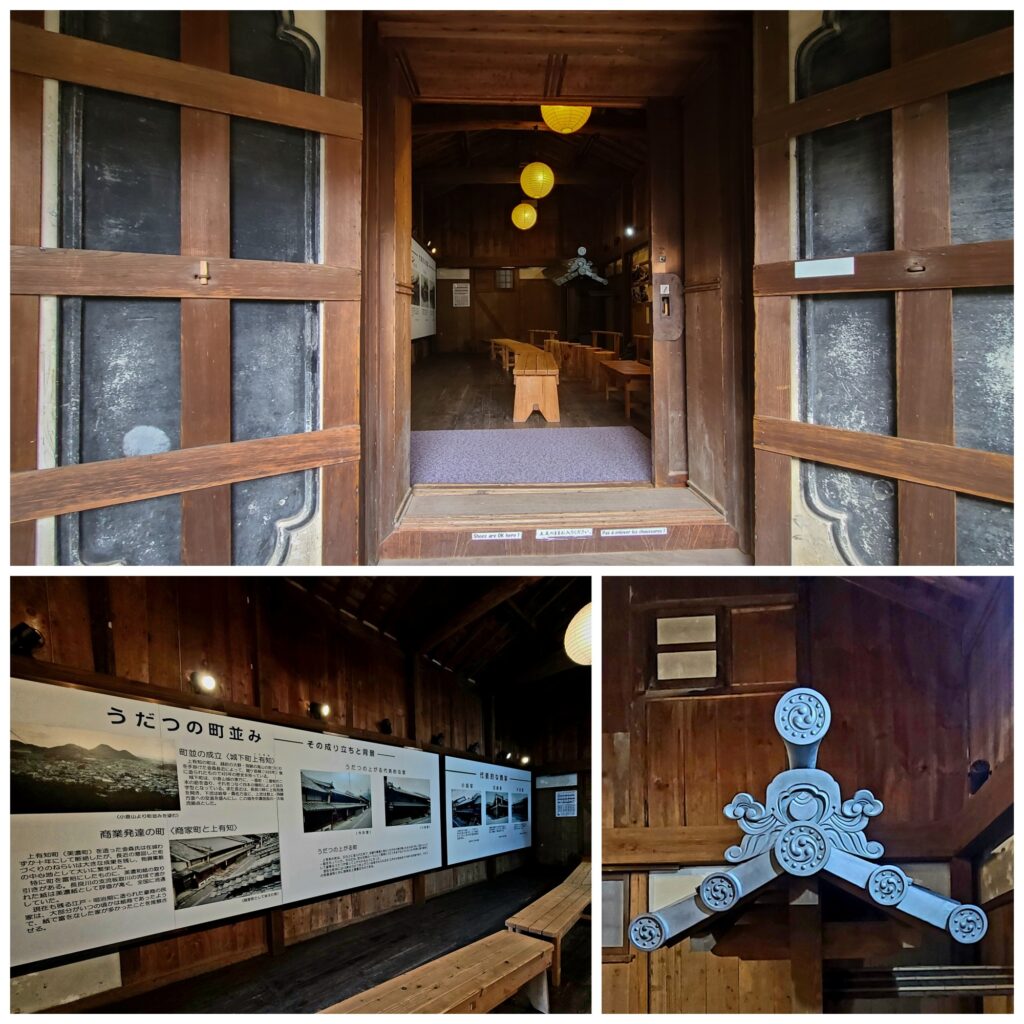

また、和紙問屋の隆盛によって築かれた「うだつの上がる町並み」は、江戸の情緒をしっかり残していて、必見だ。

「卯建(うだつ)」とは、隣り合い連続して建てられている町屋に、隣家からの火事が燃え移るのを防ぐために作られた防火壁のことだが、次第に装飾的な意味を持つようになる。

美濃の町の商家の屋根の上には、自家の財力を示すために競って立派なうだつが上げられ富の象徴とされた、その様々なうだつが残っている街並みなのである。

東西2筋の街路と南北4筋の横町からなる目の字型の町並みは、江戸~明治時代にかけて建てられた商家が軒を連ね、現在も美濃和紙を扱う店が比較的多い。

「うだつ蔵」には、うだつが上がる町並みの成り立ちや背景など、様々なうだつが紹介されている。

ローカル鉄道「長良川鉄道」沿いの桜

美濃太田駅(美濃加茂市)と北濃駅(郡上市)の72.1キロを結ぶ長良川鉄道の沿線には、桜の見どころがたくさん。特に美濃市駅から南、関下有知駅までは、線路際に桜の木が並びひしめいて美しい。

「ゆら~り眺めて清流列車」として、長良川の鉄橋など途中の景勝地で徐行運転する列車が走っている。1両だけの車内は観光客でいっぱいだ。

道の駅「美濃にわか茶屋」

そんな美濃の町にある道の駅「美濃にわか茶屋」に寄った。

駐車場は、そんなに広くはないが、車はとても停めやすい。

施設から少し離れたところに停めると、1時間程度の仮眠はとりやすかった。

トイレは、しっかり清掃いただいており、気持ちよく使わせていただいた。

休憩環境を一言でいうなら「素朴な休憩所」。派手さはない分、すぐに溶け込める。

レンタサイクルが充実している。「うだつの街並み」はここから1キロほどなので、自転車で見て回るのもいいかもしれない。

本当にうだつが上がる?特産品

道の駅には、物産館、農作物直売所、レストランがある。

道の駅の隣接地には「道の駅ホテル」としてお馴染みの「フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜美濃」があるが、こうしてホテルがあるということで、この道の駅が観光地に隣接した便利な道の駅であることがわかるだろう。

物産館では「うだつが上がりますように」というどら焼き」や「ハムカツうだつコロッケ」、「うだつ上がるコーラ」など「うだつが上がる」という言葉を使った商品が目立つ。

「鮎の甘露煮」「長良乙女燻製」「鮎雑炊」など駅横を流れる長良川の幸もこの道の駅ならでは。

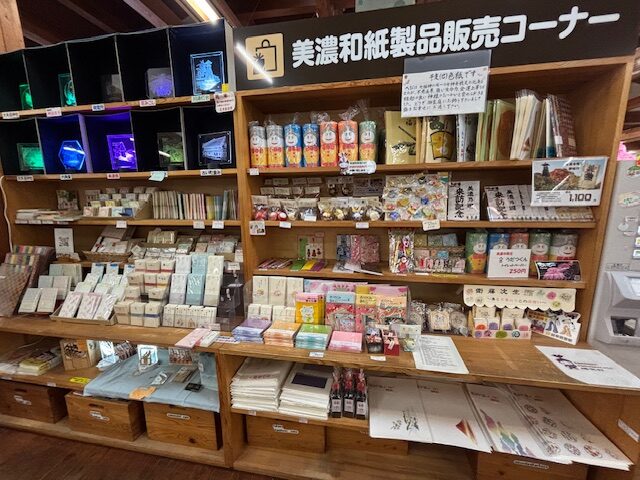

そして、美濃市の名物と言えば世界遺産に登録されている「本美濃紙の手漉き技術」。 道の駅には美濃和紙製品販売コーナーが設けられていて、半紙、便箋はじめ様々な和紙製品が販売されている。

物産館の奥にある農作物直売所には、50種類位の地産の野菜、果物が並んでいる。

レストランでは美濃の名物を

レストランには、この地ならではのメニューがたくさんある。

たとえば「にんめん」。 「煮た麺」が転じた麺類で、この「にんめん」と「鮎の一夜干し」がセットになった「鮎にんめん」が一番人気になっている。

長良川の鮎を使った料理には、「鮎の甘露煮定食」「鮎と舞茸の釜飯御膳」「鮎のひつまぶしセット」があるし、「飛騨豚の味噌かつ定食」「鶏ちゃん定食」「飛騨牛カレー」など、飛騨地方の料理も味わえる。

物産館の入り口付近に「きぬや」という出店があって、「みのだんご」「五平餅」「大判焼」 「飛騨牛コロッケ」などを売っている。時間がなければ、これらで小腹を満たすこともできる。