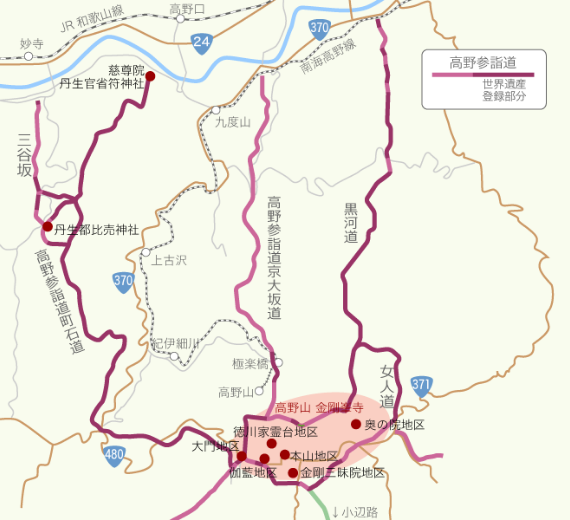

高野山は、標高800mの山上盆地に117の寺院が密集し、1200年以上信仰の歴史を秘めた山上の宗教都市。峻険な山嶺と深遠なる樹叢とが一体となった荘厳な景観を形成している。

ご存知真言密教の根本道場として空海が弘仁7年(816)に創建した「金剛峯寺」はその中心を成し、創建以来、現在まで連綿として継承されてきた特殊な伽藍配置を伝える山岳寺院だ。

伽藍地区、奥院地区、大門地区、金剛三昧院地区、徳川家霊台地区、本山地区の6地区から成り、真言密教の根本霊場として信仰を集めてきた。

桂光山「正福寺」は、私が大好きな祖父と幼少時代を過ごした淡路島にあって、鎌倉時代の創建で富島八幡の別当寺という古刹寺院。祖父はこの「正福寺」の先先代住職の計らいで東寺中学で学ばせていただき教育者として身を立てたゆえ、以来越生家は真言宗の檀家である。

そんな「正福寺」に昨年、私は没後56年経過した祖父の墓仕舞いをして、境内に私が祖父と一緒に眠るための「越生家」の永代供養墓を設けていただいた。私自身が生涯でもっとも尊敬する祖父と一緒に眠る場所を確保したのだが、この永代供養墓は海から少し山を登った高台から播磨灘を望み、特に春から秋にかけての夕日がとても美しい。

祖父に連れられて一緒に眺めていたこの夕日を、また祖父と手を繋いで一緒に眺められる日が来ると思うと、変な言い方になるが私自身は「死ぬ日が楽しみ」でもあるのだ。

そんなわけで、祖父が眠る正福寺と、真言の根本道場である金剛峯寺とには毎年お参りするわけだが、今年は4月下旬の「しだれ桜」満開時期に金剛峯寺を訪れ、祖父の愛を拝ませていただいた。

「少子高齢化」の末路で必要とされる、祖父の「血縁なき子育て」

普通は2人なのだろうが、私には「おじいさん=祖父」が4人もいた。

一人は母の実父。母が生まれて1歳にもならないときに戦死。後に再婚した祖母の夫つまり母の義父が2人目。3人目は私が4歳のときに亡くなり10年前に50回忌法要をした父の実父。そして4人目が、血縁はなくとも私自身が「最大の愛」を感じ、60年前には熱愛文通していた、血縁のない祖父である。

たくさんの戦死者が出た太平洋戦争後の一つの養子縁組によって私が得た4人目の祖父は、何度も言うが私と血のつながりがない人間である。血縁がないのに、死ぬまで私に無償の愛を注いでくださり、私の人生のホームを築いてくださった。そして、私はなんとか2人の子育てを完了したが、子育てにおいて大切なことの全てはこの4人目の祖父から教わっていたように思う。

「たかが血縁されど血縁」という言葉は、血縁はなくともその無償の愛を受けた私が、わが人生で最大の愛をいただいた「生き証人」だから口にすることができる言葉ではあるだろう。

今後「少子高齢化」がさらに進めば、社会がきっと必要とするであろう「血縁なき子育て」。高野山金剛峯寺が世界遺産なら、血縁なくとも祖父が私に注いでくれた無償の愛は、ささやかながらもこの国の遺産のように思う。

血縁なくとも言葉なくとも、思いは通じ合う

この祖父の名は越生政勝(こしおまさかつ)。

淡路島ではまれにみる秀才だったらしく、血縁も何もない生福寺の住職(先先代)に取り立てていただいて、同じ弘法大師の教えをルーツとする京都の東寺中学(現洛南高校)で学べたから後に教育者となるのだが、正福寺の住職(先先代)は淡路島から京都に向かう祖父に、「とことん金に困ったら勉学をあきらめるのではなくこれを金に換えて勉強せよ」と一枚の絵を祖父に手渡してくれたという。

その絵は、関西の絵画界に大きな足跡を残した田能村直入(住職の友人)の作品だった。

絵の作者・田能村直入は、私がそんなことを全く知らずに祖父の死後に受験して通った京都市立芸術大学の前身である京都府画学校の創設者であり初代摂理(校長)である。

祖父はどれだけお金に困っても、その一枚の絵だけは売らなかった(だから今もここにあるのだが)。

その絵は、きっとそこまでの施しをくださった住職の思いや精神の象徴であり、祖父にとってかけがえのない存在だったのだろう。

祖父が、祖父の「育ての親」とも言ってよいであろう住職の思いを見事に受け継いだことは、戦争で父を失い養女に出された母、農家の子だくさんで貧困の渦中にあった父との縁組みをして我が子たちとして引き受けた実践で明らかだ。

事実、孫にあたる私が、血のつながりのない私が「本物の愛とは祖父の愛のこと」と、一緒に過ごした時間の一瞬たりとも、その愛の「真」を疑ったことはなかった。

そんな祖父は私にとって、「大好きなおじいちゃん」であるとともに、「人生最高の師」でもある。

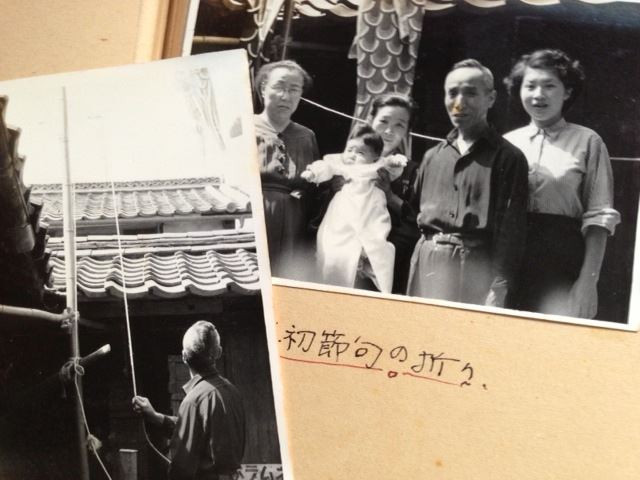

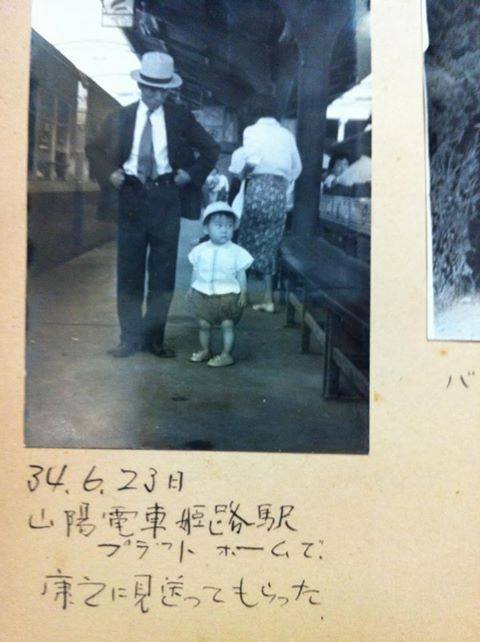

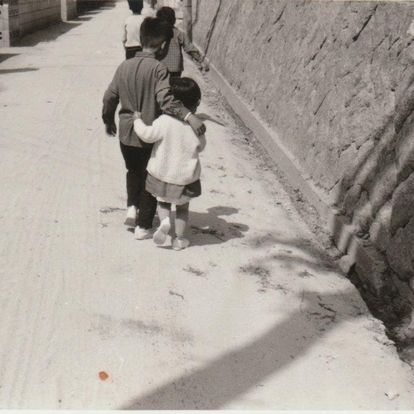

この写真は祖父(左)が遺したアルバムの中の一枚。右の小さいのが、祖父と文通をはじめたころの私である。

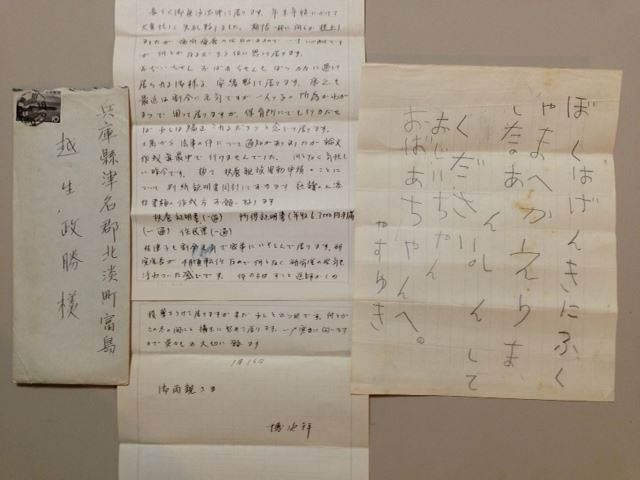

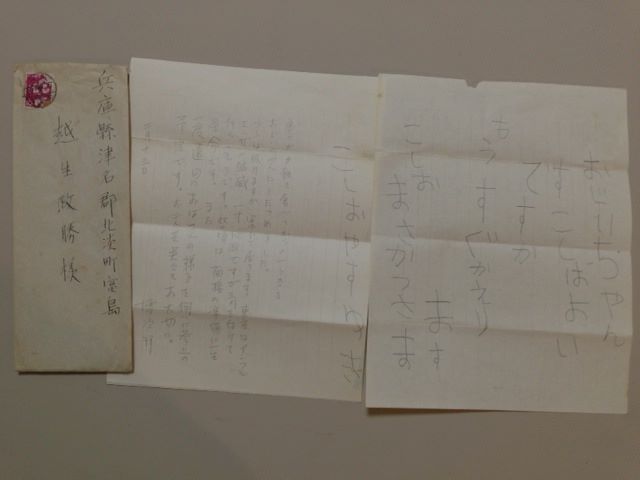

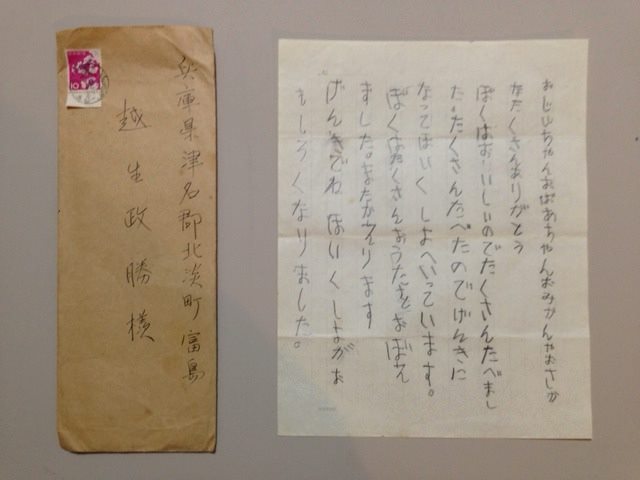

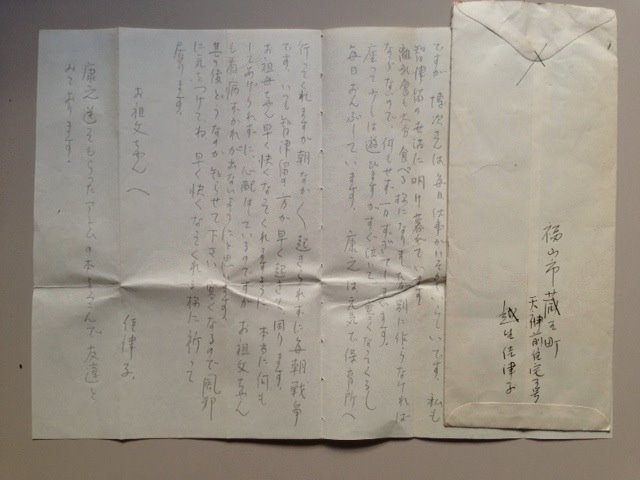

昭和37年1月16日/人生最初の手紙

当時私は広島県福山市に、祖父は淡路(北淡町富島)に住んでいた。

祖父と暮らした日々は、祖父が体を悪くしてからで、それまでは父の勤務先(当時広島県福山市)と淡路島間で、祖父と私は文通していた。

文通は足掛け3年続いたが、いよいよ祖父母とも体調が悪化する昭和40年の1月、父は祖父母の看病のために勤務先を変わる決断をして淡路に帰ることになり(私が小学校1年生の3学期)、祖父との生活が始まった。

以下の手紙のやりとりはすべて、それまでの3年間の間に福山⇄淡路間を行き来しつつ交わされたものである。

30年後、祖父と過ごした家は阪神淡路大震災で全壊した。

私にとっての宝物である「祖父とのやりとり(全て掘り出せたかどうかはわからないが)」、そして、祖父との時間を刻んだ掛け時計(プロに大枚叩いて執念の修復をしてもらった)だけは、瓦礫の中から必死で探し出した。

ちなみに手紙は、宛名など書けなかった幼少期の私の代わりに父が祖父に宛てて出してくれていた。

「ぼくはげんきにふくやまへかえりました。

あんしんしてください。

おじいちゃん おばあちゃんへ。

やすゆき」

同封の(ぼくのてがみのほうが「同封」だが…笑)父の手紙の中に傑作な文章があったので、ご紹介。

「康之も最近は割合に元気ですが一人っ子の所為かわがままで困っております。保育所にでも行きだせば少しは強制されるだろうかと念じております。」

妹が生まれるのは翌年3月のことで、父を困らせるほどのわがまま放題だった自分に思いきり赤面!(爆)

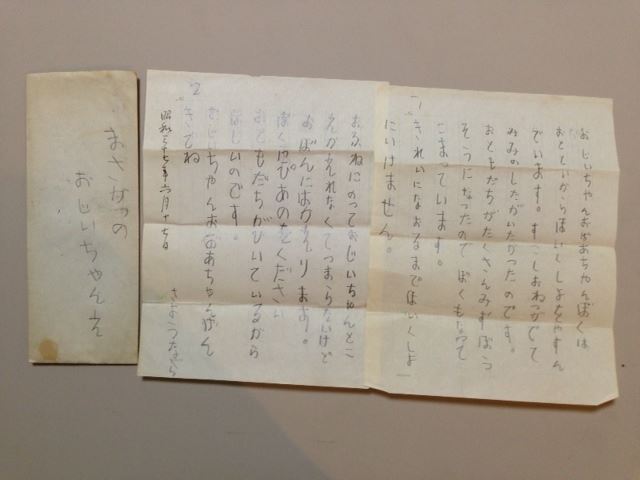

2通目は昭和37年2月13日

肉の日(2月9日)が誕生日の私は、ちょうど4歳になったばかり。発見した2通目の手紙には、健気にもこう書いている。

「おじいちゃん

すこしはよいですか

もうすぐかえります

こしおまさかつさま

こしおやすゆき」

祖母は喘息と糖尿病が悪化し、祖父も体調を崩していたと思われ、それを4歳なりに気遣っての手紙らしい(多分お袋の指示通りだったろう)。

三通目で、ちゃっかりおねだり

「おじいちゃんおばあちゃんぼくはおとといからほいくしょをやすんでいます。

すこしおねつがでてみみのしたがいたかったのです。

おともだちがたくさんみずぼうそうになったのでぼくもなってこまっています。

きれいになおるまでほいくしょにいけません。

おふねにのっておじいちゃんとこえ(へ)かえれなくてつまらないけどおぼんにかえります。

ぼくにぴあのをください

おともだちがひいているからほしいのです。

おじいちゃんおばあちゃんげんきでね

さようなら」

我ながら。4歳のくせして、しかも水疱瘡でぐったりしているにもかかわらず、この突然のストレートすぎるおねだり、凄いな。

しかも「お盆に帰ります」と喜ばしておいて、すかさず要求を出しとる〜〜。

ましてや超高価なピアノを「ください。おともだちがひいているからほしいのです」だと…(汗)

あまりにも直球すぎ!(笑)

自分の人間性のルーツが、恥ずかしながらこの手紙にありますね!(爆)

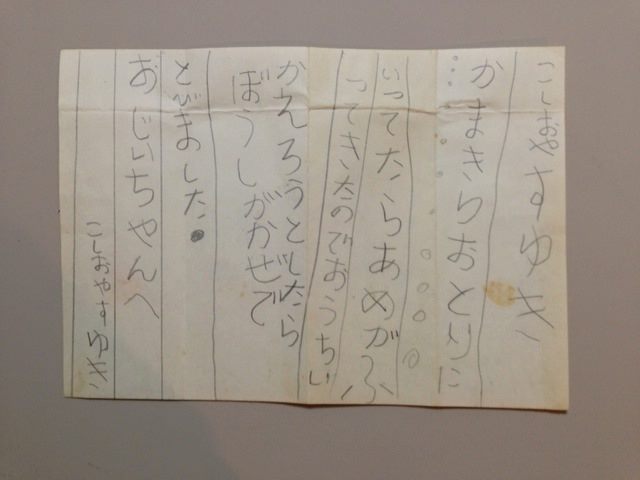

ぼくのあの帽子、どうしたでせうね?

これは昭和37年10月18日の祖父宛の手紙である。

「かまきりお(を)とりにいってたら

あめがふってきたので

おうちにかえろうとしたら

ぼうしがかぜでとびました。」

このあとに…

「おじいさん、僕のあの帽子、どうしたでせうね?ええ、夏碓井から霧積へ行くみちで、渓谷へ落としたあの麦稈帽子ですよ…」とでも続けたら、西条八十先生のようになっていたかも(笑)

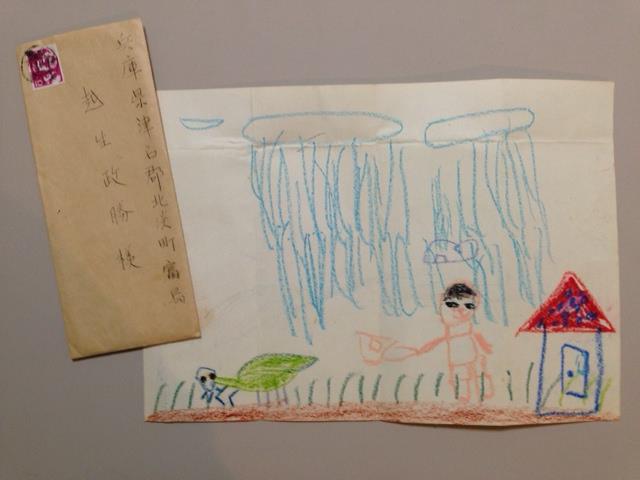

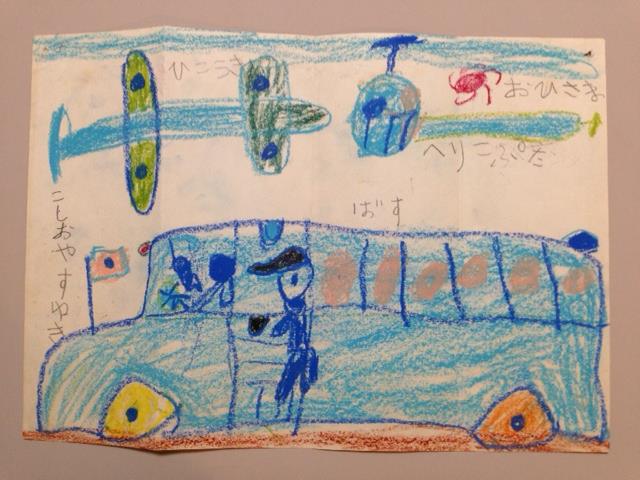

文章に書いてあることを全部無理矢理突っ込んでいる説明的な絵だが(笑)いちおう人生初の「絵手紙」だった。

昭和37年12月12日オルガンゲット

「おじいちゃんおばあちゃんおみかんやおさかなたくさんありがとう

ぼくはおいしいのでたくさんたべました。

たくさんたべたのでげんきになってほいくしょへいっています。

ぼくはたくさんおうたをおぼえました。またかえります

げんきでね ほいくしょがおもしろくなりました」

添えられた絵は、ますます説明的に、一つひとつにキャプションまで入って来た(笑)

この手紙に同封された(あくまで同封されたのは私の手紙だけれど…笑)父の手紙に読んで泣き笑いしたくだりがあるのでご紹介。

「(前略)…今日は康之に何くれと心温まる贈物本当に嬉しく存じます。康之も大変喜んで居ります。佳津子(母の名)も経過順調です。此の頃は冷えるので康之の保育所通いも大変です。しかしおかげさまで段々と丈夫になって来ました。住宅の友だちがみんなオルガンを買って習いに行っているので子供に欲求不満の傾向があるのでボーナスを当てて買ってやりました。(中古品、一万六千円) 音楽は子供の性格形成や情操を養なう糧ともなるかと想い奮発しました。身分不相応なのですが欲しがるものをすべて与えるのではなく子供に欲求不満や劣等感を植え付けないよう伸び伸びした性格としたい親心、どうか期待に背かない子供になって貰いたいと希って居ります。…(後略)」

おじいさんにピアノを要求した4歳児は、その年のボーナスのタイミングでまんまと父親を先に籠絡し、オルガンをゲットしていた(笑)!

しかし、その背景をこうして知るとき、父の愛と考えを思い知り、ただただ感謝の気持ちで胸一杯に…。

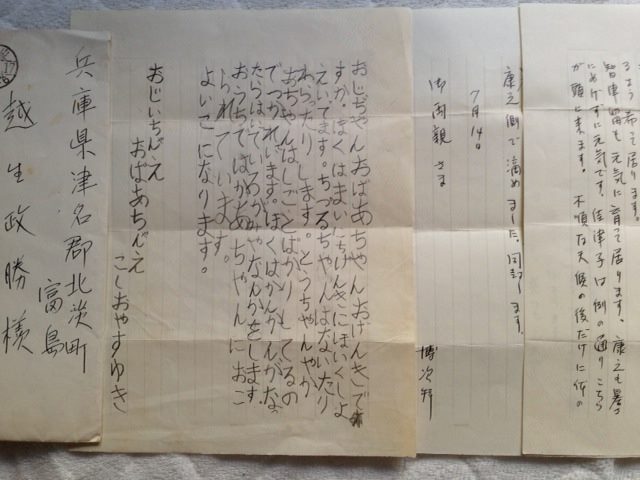

昭和38 年3月1日、父と息子の決意。

「おじいちゃんおばあちゃんおげんきですか

ぼくもげんきでほいくしょにいっています。

もうすぐぼくはおおきいくみになります。

そしてあかちゃんがうまれてあかちゃんの

おにいちゃんにもなります。ぼくはおりこうになります。

おかあちゃんのおなかからあかちゃんがうまれますからみにきてください。

おじいちんへ」(おじいちゃんの「ゃ」と「おばあちゃんへ」を父の検閲で書き足されている…笑)

兄になる自覚と決意が、「おりこうになります」の一文に込められているが、同封の父から祖父への手紙には、父の決意も綿々と綴られている。

その決意とは、淡路に帰るという決断である。国の農業研究員である父は、当時広島県福山市の中国農業試験場勤務。国の研究員の立場では福山に限らず今後全国どこに勤務命令が下るか分からない。昭和38年に入ると、祖母の容体が悪化し、祖父一人に看病させておくわけはいかぬと思いつめ、父は兵庫(淡路)に帰る決意を固めつつあったようだ。兵庫県の研究員への転籍を願い出ていること、それがいつ叶うかと案じつつも、生まれてくる第二子、母の体調への気遣い等々、いっぱいいっぱいになりながらも踏ん張っている父の姿が手紙から読み取れ、ぐっときた。

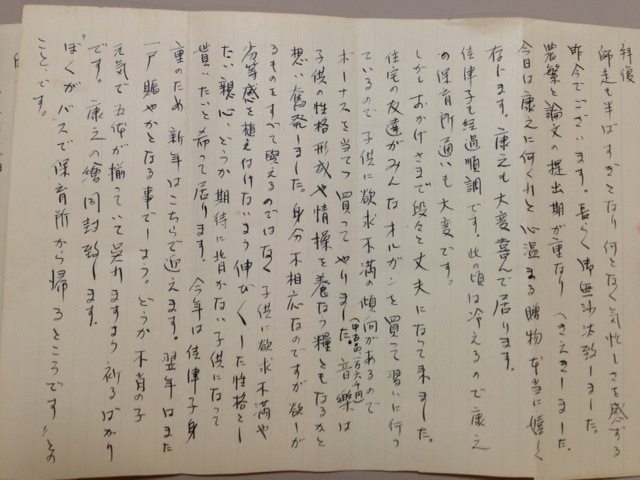

昭和38年7月14日、母の育児ノイローゼ?

昭和38年は、3月に妹が生まれたことをきっかけに、その後てんやわんやの年になったことが手紙からうかがえる。まず、私が祖父に書いた手紙。

「おじいちゃんおばあちゃんおげんきですか。

ぼくはまいにちげんきにほいくしょえいってます。

ちづる(妹の名)ちゃんはないたりわらったりします。

とうちゃんやかあちゃんはしごとばかりしてるのでつかれています。

ぼくはかんかんがなったらはいっていろがみやなんかをします。

おうちではかあちゃんにおこられています。

よいこになります。

おじいちゃんへおばあちゃんえ こしおやすゆき」

父の手紙の文中には…

「(前略)…智津留も元気に育って居ります。康之も暑さにめげずに元気です。佳津子(母の名)は例の通り こちらが頭にきます。…(後略)」とある。

この文面に裏付けられているように、このころ私は母親からしばしばせっかんを受けていた。

はっきりと残っている記憶に、マッチをする音、その火(やいとをすえられていた)、その火に照らされて浮かび上がる母親の鬼のような形相…がある。

文面からわかるが、父も手を焼いていたのだろう。母は育児ノイローゼ(?)になっていたのか、とにかくヒステリックであった。

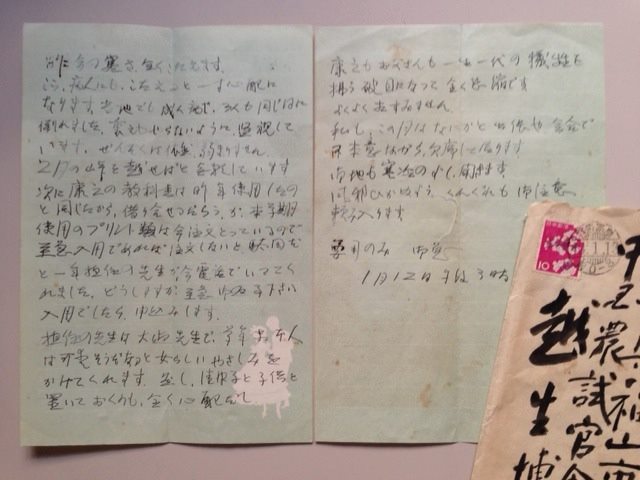

父と祖父との手紙のやりとりは頻繁で、いま私の手元にも20数通が残されている一方、母が祖父に書いた手紙はこの一通(写真右)しか残っていなかった。が、そこにこのころの母の奮闘ぶりがつづられていた。

「(前略)…私たちも皆元気ですが、博次(父の名)さんは毎日仕事がいそがしいらしいです。私も智津留の世話に明け暮れています。離乳食も大分食べる様になりましたが別に作らなければならないので、何もせず一日がすぎてしまいます。座って少しは遊びますがすぐ泣いて、寒くなってくるし毎日おんぶしています。康之は元気で保育所に行ってくれますが朝なかなか起きられずに毎朝戦争です。…(後略)」

母は実の祖父を1歳のときに戦争で亡くしている。その後再婚した母親に対して激しく反抗し続け、この祖父母のもとに養女としてやってきて、父と結婚した。父親の顔もまったく知らずに、義理の父との間にできた弟や妹たちの世話をしつつ、兄弟姉妹のなかで独り義父に気を使いながら幼少女期を過ごした母の気持ちや苦労、養女に出されたときの気持ち…等々を察すると涙することもあるし、複雑な家庭環境のなかで私と妹の子育てを支えてくれる人がいなかった母はさぞ大変だったのだということが自分も大人になって子を育ててからさらによくわかり、母への感謝の気持ちが純粋に持てるようにはなった。

しかし、あの「やいと」のためにマッチをする「シュッという音」と「マッチの火の向こうの母の鬼の形相」だけは、トラウマとして残っている(笑)

祖父からの定期郵便物

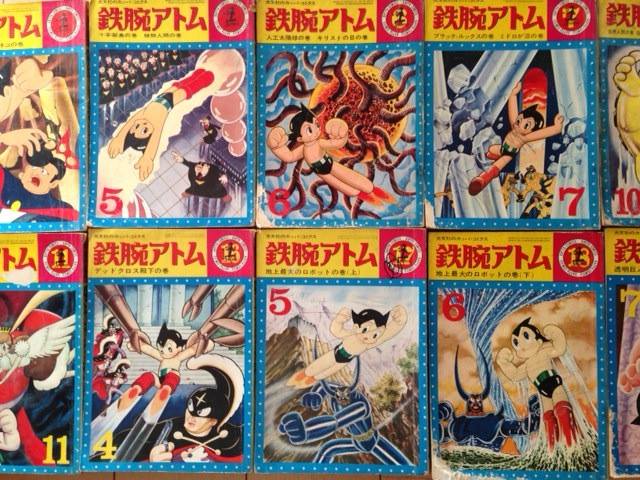

昭和39年になると、祖父と私の文通は急に増える。なんと毎月一回、かならず手紙のやりとりがあったのだ。

この年の1月に、日本初のコミック雑誌(光文社はそう言っている)として「鉄腕アトム」が月刊で発行され始めたことをきっかけに、毎月「鉄腕アトム」が出るとすぐに祖父からの小包が届くようになったというのがその理由。途中からはさらにおねだりしたのだろう、「鉄人28号」や「宇宙エース」も届くようになり、それらは60年経った今も私の宝物として残っている。

宝物と言えば、手元に、祖父が私に買ってくれた「玉川児童百科事典」を遺してある。とても捨てられない。買ってくれた60年前、当時の初任給と現在とを比較すると、昭和40年の1万円は令和6年の8万円に相当する。全巻揃っているので、当時の4万円は、32万円の買い物だ!

裕福だったのならわかる。しかし喘息と糖尿病で長患いの祖母の世話が大変で、校長を退任して貸し本業を営んでいた祖父の家計は火の車だった。一冊借りてもらって数円の利益しかない貸し本を毎日コツコツ、4万円(今の32万円)も貯めて買ってくれたのだ。

この年の4月、福山市立東深津小学校の1年生になった私は、日々母親のせっかんに耐えながら、毎月決まった日に届く祖父の小包を指折り数えて待ち、届けられた小包を開けて鉄腕アトムをむさぼるように読み、それを真似て漫画を描き始めた。漫画を描いているときだけは母親の恐怖を忘れ(笑)、とにかく楽しかったことを覚えている。

こうして私と祖父の手紙のやりとりは毎月となったわけであるが、この月次の手紙だけでなく、父は祖父にさらに手紙を送っていた。前年に意思表示した兵庫県研究員への転籍の話が具体化し、いよいよそれが実現していったからだ。父は、明石の農業試験場勤務に決まったこと、淡路~通う段取り、それにともなう私の転校手続きをはじめ、祖父との連絡を頻繁に行っていたのである。

最後の手紙

昭和40年1月12日午後3時、祖父から父への最後の一通である。その全文を。

「昨今の寒さ、全くこたえます。病人(祖母)にも7こたえると一寸心配になります。当地でも成人病で3人も同じ時に倒れました。ときえ(祖母の名)もやらないように監視しています。ぜんそくは依然、弱まりません。2月の峠を越せばと〇願しています。

次に康之の教科書は昨年使用したのと同じだから、借り合せるだらう、が、本学期使用のプリント類は今注文をとっているので至急入用であれば注文しないと駄目だと一年担任の先生が、今電話でいってくれました。どうしますか?至急御返事下さい。入用でしたら、申込みします。

担任の先生は大迎先生で、学年末本人はかわいそうだなァと女らしいやさしみをかけてくれます。然し、佳津子(母の名)と子供と置いておくのも、全く心配だし、康之もお父さんも一生一代の犠牲を拂う破目になって全く恐縮です。

よくよく相すみません。

私も、この月はなにかと出張や会合で 不本意ながら、欠席して居ります。御地も寒冷のよし、聞きます。風邪ひかぬよう、くれぐれも御注意頼み入ります。

要用のみ 御免 1月12日午後3時」

この手紙が、祖父との文通、最後の一通となった。

私たち家族が、祖母の容体急変を機に、父の兵庫県への転籍のタイミング(私が小2に上がる4月)に予定していた淡路への引っ越しを早め、1月下旬(私は小1の3学期途中)で急遽淡路の祖父母の実家に居を移した(つまり同居するわけだから手紙のやりとりをする必要も無くなった)からである。

方言のきつい福山から、さらにさらに方言のきつい淡路への転校であったが、この時期につらい思い出や記憶がないのは、おそらく祖父と、祖父が手紙の中で触れていた大迎(芳子)先生のお蔭だと思う。

大好きなおじいちゃんと一緒に暮らすことは、校長引退後に彼が営んできた貸本屋で暮らすということであり、無数の漫画本に囲まれて店番のお手伝いができるという至福の時間がプレゼントされたことでもあったから。

古本屋だから、いくら読んでも叱られることがない(漫画本ブームが起き、店に届く新品の付録を開けたりすると叱られたが…笑)。大好きなおじいちゃんとの日々、このパラダイスのような環境で、学校から帰ってきたら寝るまで(店番と称して、1日5円のお駄賃をもらいながら)漫画をよみふけっていた夢のような日々…。妹を愛し、正福寺に続く坂道を毎日連れ歩いた。

そんな、まさに夢のような日々は、やはり長くは続かない。

祖母が逝き、祖父も体調を崩し、明石市民病院の入退院生活を余儀なくされるようになった昭和42年、私が小3の夏休み。祖父は古本屋を廃業。私たちは祖父を連れて明石へと移り住む(私は明石市立人丸小学校に転校)。そして、私が10歳のちょうどこの季節、朝起きたら祖父は息をしていなかった。

ショックのあまりか、その瞬間から通夜、葬儀が終わるまでの一切の記憶がない。なにも覚えていない。そして祖父の遺体に土がかけられた瞬間(淡路島北淡町は当時土葬の慣習が残っていた)、猛烈な悲しみが襲ってきて泣き叫んだことを、そのときの様子とともにはっきり覚えている。

それからも私の心の中には、ただ「やさしいおじいちゃん」というだけではなく、「人生の師」として、祖父が居続けてくれた。私が還暦を迎える年、私は祖父の50回忌を仕切ることになるだろう。

ちなみにうちは真言宗だが、死後一年には勢至菩薩という仏様にお導きをいただく「一周忌」、死後二年で阿弥陀如来にお導きいただく「三回忌」、以降、丸六年経つと「七回忌」、十二年で「十三回忌」、十六年は「十七回忌」、二十二年は「二十三回忌」、二十六年は「二十七回忌」、三十二年は「三十三回忌」、そして四十九年経っていよいよ祖父の最後の法事となったのが「五十回忌」だ。

これらの法事は、故人が仏様に教えをいただいて修行を積み重ね、仏様の境地へ近づいていく節目のことで、親族は故人の生前を偲びながらも、故人が仏様の境地へと近づいていくのを喜び祝うときだという。

生前から仏様のようだった祖父は、もう、ほんとうの仏様になっているかもしれない。

功徳がまるで足らない私が死んで、昨年用意した祖父と同じ越生家の墓に入った時、手の届かないところに行っていたら困るよ。死ぬまで毎年、日々できるだけ功徳を積まねば(笑)。

毎年と言えば、祖父は私の初節句から10年間、鯉のぼりを上げ続けてくれた。これは初節句の時の写真である。