巨匠黒澤明による1980年に公開された映画『影武者』をご覧になったことはあるだろうか。

そのクライマックスで描かれたシーンが、天正3(1575)年に行われた「長篠の戦い」だ。

果てしない荒野を土煙とともに敵陣へ疾走する武田騎馬隊の荘厳な姿は、まさに黒澤映画の真骨頂。現代ではしばしば用いられるCG技術に頼らず、膨大な数のエキストラを動員して構成された迫力の実写映像は、まさに圧巻だ。

長篠の戦いは、この映画で描かれているように、天正3(1575)年5月21日に三河国長篠(愛知県新城市)で織田信長が宿敵の武田軍を鉄砲隊の活躍で破った合戦としてよく知られる。

私たちが「長篠の戦い」と聞いてまず思い浮かぶのは、やはり「織田信長が3000挺の鉄砲を使った『3段撃ちの新戦法』を発明し、『戦国最強の武田騎馬隊』を打ち破った」というエピソードだろう。

それも当然、かつては学校の授業でも「長篠の戦い」は武田信玄の時代に全盛を誇った「騎馬隊」という旧式の戦法が、鉄砲を中心とした「新たな戦法」に敗れた歴史的事件であり、中世から近世への転換点であると位置づけていたし、私もそのように教えられた記憶がある。

ただ、この「長篠の戦い」も例に漏れず、さまざまな史料による検証から、これまで史実とされてきた「織田信長の3段撃ち戦法」や「武田騎馬隊」も含め、「実際の戦いの様相」はかなり異なるものだったことがわかってきている。

私などが現地に行ったところで何かわかるものでもないだろうが、長篠の戦いの現地にとりあえず行ってみた(笑)。

「小説」が「史実」として広まった「長篠の戦い」

両軍の総数は、織田徳川軍3万、武田軍1万5000とされているが、諸説あって実際の数ははっきりしていない。戦いの背景には「徳川家康と武田勝頼の、北三河地域をめぐる攻防」があり、そ戦場は、長篠城と設楽原(したらがはら)地域の2カ所。鉄砲のエピソードで有名なのは設楽原での戦いである。

武田信玄の死去後、徳川家康は「北三河地域を武田氏から取り戻そう」と、奥三河の要衝である長篠城を奪還すると、これに対して武田勝頼は、長篠城を三河侵攻の橋頭堡とすべく攻略に向かう。徳川家康は長篠城からの救援要請に応えて軍勢を派遣するとともに、同盟関係にあった信長にも出兵を依頼し、「織田徳川連合軍」という形で武田軍に対峙した。ここまでは大丈夫(笑)。

問題は、織田徳川連合軍が武田軍の得意とする騎馬隊による突撃を「馬防柵」で食い止め、横1列に1000挺ずつ3段に分けた鉄砲3000挺で一斉交代射撃を行って、武田軍を撃退したというストーリー。江戸時代初期に書かれた小瀬甫庵(おぜほあん・1564〜1640)による『信長記(しんちょうき)』に書かれているこのストーリーが事実ではないということだ。

理由は、この『信長記』が、戦いから数十年を経たあとに書かれた「小説」であり、当事者または同時代に残された記録(一次史料)ではないことから、「信憑性に問題がある」とされているのだ。

「最も史料的価値が高い」と考えられる信長の書状などに、残念ながら戦いの顚末は詳しく書かれていないし、信用できる史料は多くない。そんな中で、信長の家臣だった太田牛一が書いた『信長公記(しんちょうこうき)』が記述に具体性もあって全体的に正確であるとされ、現時点では最も信頼できる史料」と考えられている。

鉄砲の数は「3000挺」よりはるかに少なかった

「長篠の戦い」について、近年ではこの『信長公記』や現地での発掘調査の結果なども基に検証が行われ、これまでとは「かなり異なる解釈」が行われるようになっている。

たとえば戦場となった設楽原の発掘調査では、なぜか鉄砲の弾がほとんど出土していない。だから本当に3000挺もの鉄砲が使われたのかには大いに疑問があるのだと。また、そもそも3000という数は小説である『信長記』に記されている数で、信ぴょう性が高い『信長公記』には、信長は各部将から少しずつ銃兵を集めて1000人ほどの鉄砲隊を臨時に編成したと記されている。実際に「3000よりも相当少なかった」ことは間違いないようだ。

いわゆる「3段撃ち」のエピソードも、やはり小説である『信長記』に書かれた話。

突撃してくる武田軍に対し、信長が「敵が近づくまでは鉄砲を撃つな。1町(約100m)まで引き寄せたらまず1000挺が発砲し、1段ずつ交代に撃て」と命じる場面が出てくるのだが、信頼できる史料では「3段撃ち」については一言も触れられておらず、『信長公記』でも、鉄砲を「さんざんに」撃ちまくったとあるのみである。

騎馬隊自体が幻想、「武田騎馬隊」の活躍はなかった

新たな見解は、武田の騎馬隊についても容赦ない。

この時代、戦国大名の家臣たちは、それぞれの知行に応じた数の騎馬や槍、弓などの兵を集め、戦場でもこれらの兵種が混在した形で集団行動をしていた。これは武田氏とて同じ。つまり、「騎馬隊」と呼べるような兵団は存在していなかったと考えられるのだ。

当時の軍役から兵種を分類した結果、「武田軍の騎兵の割合は全体の1割程度」だったこともわかっているし、当時、日本にいた在来種の馬は、体が小さかったことも事実。現代のサラブレッドは体高がおよそ150~170cm超あるが、当時日本にいた馬は120cmほど。今でいう「ポニー」に近い体型だったと思うと、映画「影武者」のクライマックスの戦闘イメージはすっかり崩れてしまう。

「戦いの舞台」そのものが広大な平原ではなかった

「長篠の戦い」の主戦場となった設楽原は、「原」という地名からは開けた場所がイメージされる。しかし、意を決して戦場となった場所に行ってみると、そこには南北におよそ2km、東西に平均して200~300mほどの縦長な平地があり、その中央を河川(連吾川)が分断していて、およそ馬が駆け巡る大平原とは程遠い場所だった。

決戦時、織田・徳川連合軍と武田軍は、上記の南北に続く平地に沿って背後に細長く連なる「舌状台地上に布陣」しており、特に連合軍側は、武田軍本隊が長篠城から向かってくる数日前からこの台地を巧みに陣地化し、空堀や土塁、切岸を築くと、全体に柵をめぐらせ、高低差を利用して武田軍を迎えている。つまり、この戦いは武田軍からみれば「平原での野戦」というよりむしろ「城攻め」に近く、馬での戦闘にはおよそ不向きだったのだ。

知らぬが仏というが、何度も見た黒澤明の傑作「影武者」をまた観るのが、なんだか辛い気持ちになってしまった。

満光寺三石のいわれ

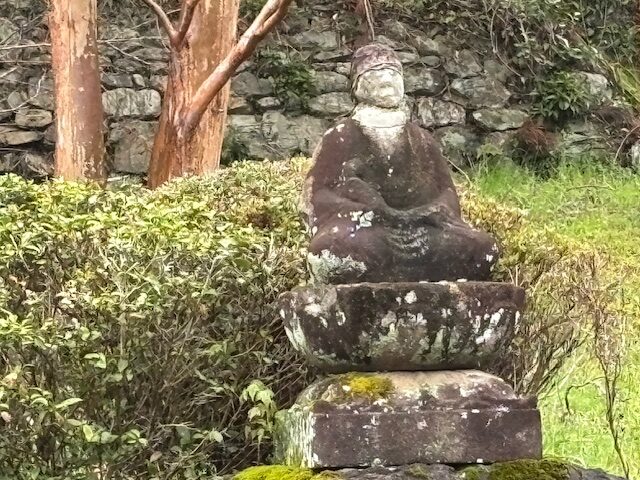

設楽原に行って「長篠の戦い」のイメージがすっかり変わってしまってテンションダダ下がりの私だったが、気を取り直して、家康ゆかりの「満光寺」に向かった。

満光寺は、新東名高速道路の浜松いなさICから国道257号線を西に7km、 あるいは新東名高速道路の新城ICから国道151号線→国道257号線を東に11km、 愛知県東部の旧鳳来町(現新城市)にある。

満光寺は平安時代の貞観2年(860)に、円仁によって創建されたと伝えられている。

円仁は慈覚大師とも呼ばれ、平泉中尊寺を創建したり、浅草の浅草寺を再興したりした名僧で、満光寺は、地域の名刹として多くの人から篤い信仰を受けてきた。

戦国時代には山吉田一帯を治めていた鈴木重勝は満光寺を深く信仰し、玄賀和尚を迎え、現在地に移転するとともに、少しずつ建物の整備を行っている。

この満光寺は江戸幕府から毎年「三石」の米を拝領していたが、幕府から毎年これほどのお米を拝領することは大変珍しくかつ名誉なことで、これを拝領するいきさつについて寺伝には「御当家(将軍家)に附て功有る開山也」とある。

満光寺が将軍家にとって大きな功績があり、そのため毎年三石を与えるのだと。

この功績というのは、大きく2つあると言われている。

徳川家康は三河を平定した後、遠江への進出を試みた。その際、野田城主菅沼定盈を通じて満光寺住職の玄賀和尚に「今川方の井伊谷三人衆を徳川方へ引き込むよう」依頼した。和尚は鈴木重勝の子重時らを説き伏せて三人衆の協力を得ることに成功し、家康の遠江進出に大きな功績を残したことが一つである。

もう一つの功績については、地域に残された有名な伝説にこうある。

「武田信玄との戦いに大敗した家康は命からがら逃げてきた。家康一行は疲れた体を休めるために満光寺で一泊することとし、一番鶏が鳴いたら起こしてくれと住職に頼み、床についた。翌日、その日に限ってまだ暗い内に一番鶏が鳴いた。住職は不思議に思いながらも言われた通り家康一行を起こした。家康は礼を述べながら、満光寺を後にして行ったのだが、その直後に寺は武田軍に取り囲まれた。たまたま早く満光寺を後にしていた家康一行は命拾いをした。」

この伝説の真偽の程はわからない。「長篠の戦い」のイメージが覆された私としては、この話もどうせ嘘、少なくともかなりの誇張があるだろうとひねくれてしまう。

それでも満光寺が果たした功績は大であったこと、そして家康にとって「三石」以上に大切な寺であったことは間違いないのだろう。

満光寺の隣にある道の駅

「道の駅 鳳来三河三石」は、この満光寺のすぐ隣にある。

駐車場は施設規模なりの広さがあり、好きなところに停めることができる。

すごく静かだし、仮眠はとてもしやすそうな道の駅だ。

トイレはごく普通。ありがたく利用させていただいた。

休憩環境としては、落ち着いた木のベンチが多く、桜の木も眺められてゆっくりできた。

特産品の代表格は鳳来麩

道の駅には物産館とレストランがある。

物産館は比較的小規模で、販売されている商品は50種類程度だろうか「五平餅」「自然薯そば」「柿本城いなかそば」「新そば」「飛騨ポークカレー」「飛騨ビーフカレー」「蒲原いわしカレー」など、魅力的な商品が揃っている。

鳳来町の特産品で有名なのは「鳳来麩」。

最近、外食する際になかなかお目にかかれないようになったが、昔から家ではお吸い物に卵とじにするなどしてたくさんいただいてきた、個人的好物だ。

道の駅レストランでは麺類が人気。 ご飯ものにはプラス200円で五平餅が2本付く「三石五平餅セット」にすることができてお得だ。