道の駅「なるさわ」の北側に位置する「西湖」へ。

北西岸の「根場浜(ねんばはま)」は西湖と樹海越しの富士山を望める絶景地だ。

そこで、まず私が目が奪われたのは、湖面にきらきらとした水紋の輝き、そして湖底まで透けて見えそうな水の美しさだった。ちょうど正面にそびえる富士山から、樹海の森の下を伝って水があふれてきているように見える。

この清らかな湖水の深みで四半世紀前に起きた現代の奇跡は、この西湖から、95年前に絶滅したはずの「クニマス」が発見されたこと。

それは世界遺産登録の3年前の2010年のことだった。

西湖は精進湖と同じ、貞観の噴火(864年)により巨大な「せのうみ」が大量の溶岩の流れによって分断され生まれた。そして溶岩流の上には、やがて樹海と称される広大な森が育っていった。

かつて富士五湖にはそれぞれ龍神の名がついていた。

西湖は別名「青木龍神」。西湖と樹海の青い森は切っても切れない仲。富士五湖のなかで観光地化されなかった西湖だからこそ、龍神が棲む水の清らかなエネルギーが保たれてきたのだろう。西湖周辺には、そんな富士山と湖と樹海のつながり深さを感じる眺めが残っている。

精進湖へ

くねくねと長い精進湖線(国道358号線)を車で登っていくと、突然富士山が現れる。

精進湖と、その向こうに、大室山を抱っこした「子抱き富士」だ。

起源までたどれば、十万年、二十万年とも言われる歴史のなかで、富士山は幾度となく大小の噴火をくりかえして、今の優美な姿と、とりまく大自然景観を形成してきたという。

今から千年以上前には、富士山の北側のすそ野に「剗の海(せのうみ)」と呼ばれる大きな一つの湖が広り、五千年前には、さらに巨大な「古剗の海(こせのうみ)」があった。

まず「古剗の海」から「本栖湖」が溶岩の流入により分かれたと考えられていて、千年以上昔の平安時代、864年(貞観6年)には、歴史に残る貞観大噴火が起きた。噴出 した大量の溶岩流は「せのうみ」にも流れこみ、そのほとんどを埋め、現在の「精進湖」と「西湖」に分かれたといわれる。

現在、三つの湖の湖面がほぼ同じ標高にあり、今も水位が連動しているのは、地下でつながっているからであるだろう。 また、このあたりに大量の雨が降り三湖の水位が上昇すると精進湖近くに幻の湖が出現する。俗に富士六湖と呼ばれる「赤池(下写真)」で、この現象も湖の地下が一つに通じてることを証明するものとみられている。

みな同じ富士山につながる存在だが、五湖の個性はそれぞれ異なる。 精進湖は、一番小さく、三番目に深く、プランクトンなどを豊富に含んだ栄養湖という特徴をもっている。

精進湖という名前の由来は、むかし、富士山を信仰する参詣者が、まず裾野の湖で沐浴し、“精進潔斎”をしたからという説が有力だ。

「富士五湖」という呼称が定着したのは最近のことで、大正時代末期までは「富士八海」と呼ぶのが一般的だった。現在の五湖に、「四尾連湖」「泉水」「 明見湖」などを加えて、縁起もよい八海としてくくられていたのだ。

太古のむかし、富士山は火の神であり、豊富に命の水を抱く水の神さまでもあって、この八つの湖にも、それぞれ龍神の名前もついていたらしい。 信仰の面からも、裾野の湖は、富士山と同様に重要な存在だったといえる。

富士五湖の中で最も深く、透明度の高い本栖湖へ

富士五湖のなかで最も水深の深い本栖湖の湖底には、謎がいくつも眠っている。

ひとつは、本栖湖の湖底に水中遺跡がある、ということだ。発見のきっかけは本栖湖で遊ぶダイバーたちの目撃証言だったという。水深があって透明度の高い本栖湖はダイビングスポットにもなっているのだ。

「湖底に土器がある」。目撃の報告が多かったポイントを調査すると土器が次々と見つかった。

そのほとんどは1600年ほど前の古墳時代前期のカメやツボで、なかには4000年以上前の縄文時代の土器や石器も見つかったという。

それはつまり、かつて、そこに人々が暮らす村があった証だ。しかも時代を超えて幾度となく、富士山の恐ろしい噴火にあって村を水没させられてもなお、古代の日本人は霊峰富士の麓で生きることを繰り返し求めたことを物語っている。

そんな遥かな歴史につながるものか、本栖湖の湖底には竜が住むという伝説もある。

むかし富士山が噴火した時、灼熱の溶岩が本栖湖に流れこみ、湖の主の竜が熱さのあまり逃げ出して、当時「小富士」と呼ばれていた湖畔の山に駆け昇った。これが今の「竜ヶ岳」の名の由来だという。また別の伝説では、富士山の大爆発を予知した湖の竜が、小富士の山頂に昇り村人に告げて救ったという説がある。小富士は竜ヶ岳と呼ばれ人々に信仰されるようになった。

その竜ヶ岳といえば、ちょうど新年を迎える前後のころ、富士山の山頂から太陽が登る「ダイヤモンド富士」を見られることで有名である。

瑠璃色の湖水が映し出す数々の物語りに想いはせながら、もうひとつの奇跡を拝み見れたなら、その感動はひとしおだろうと思う。

風穴、氷穴、樹海など観光の中心地にある道の駅「なるさわ」

今回の旅の起点としたのは、道の駅「なるさわ」。

中央高速道河口湖線終点の河口湖ICから国道139号線沿いに西に約8キロ、自然が各所に残る鳴沢村にある道の駅。周辺には鳴沢氷穴、富岳風穴など、氷穴、風穴が多数存在し、多くの観光客を集める道の駅だ。 富士五湖の中で最も美しいと言われる西湖からは約5キロ。 直線距離で13キロの、富士山の眺望も美しい。

駐車場は、とにかくでかい。多くの観光客にしっかり対応できているようだ。

トイレも、スケールがでかい。そして、美しい、清潔感もバッチリ。清掃はさぞ大変だろうが、本当に感謝したい。

休憩できる場所も、適当なところにちゃんとあって嬉しい。

駅施設は、物産館、レストラン、富士山博物館から成る。 どれも大規模だ。

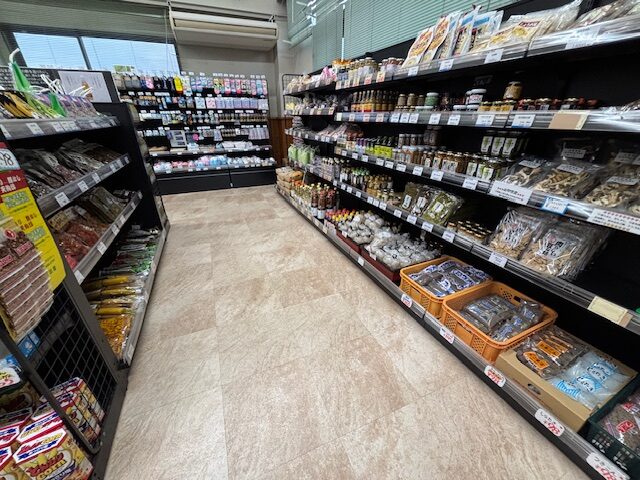

物産館では、ほうとう、よしだうどん等の山梨定番の特産品が数多く並ぶ。

「花木盆栽山野草溶岩鉢物」などとても珍しいが、富士山が世界遺産に登録された後、富士山を冠した土産品は爆発的に増えたようだ。

レストランは物産館に比べると小規模だが、ほうとう、よしだうどん等、山梨県のご当地料理を味わうことができる。

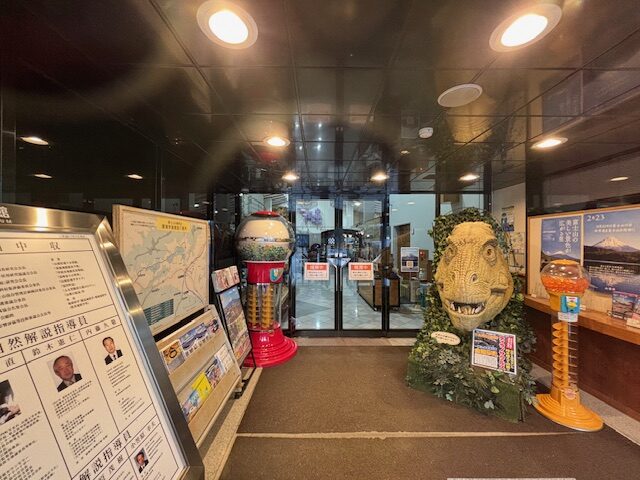

本駅で特筆すべき施設は、富士山博物館だろう。

ここでは富士山のジオラマ展示や鉱石の展示が行われており、 入場無料が信じられないほど、充実した施設内容となっている。

また、道の駅「鳴沢」には日本では珍しいミツバツツジの群生地があって、4月には綺麗な花が咲き誇り駅横の入場有料の遊歩道沿いで楽しむことができる。