南北朝時代から戦国時代にかけて因島を拠点として活躍した村上海賊は、その時代の瀬戸内海の制海権を握っていました。遣明船の警護のほか、水軍を重視した毛利軍について多くの幾つもの合戦に参加してきましたが、1576年、織田信長との大阪木津川口の戦いでは、石山本願寺に兵糧攻めを企てる織田信長の水軍を、毛利勢率いる村上海賊が撃破しています。この戦いでは、村上海賊が自ら考案した「焙烙火矢(ほうろくひや)」を敵船に投げ込むなどの戦法をとり、信長水軍の木船にはまたたく間に火の手が上がって勝負にならなかったと言われます。

因島水軍城は、因島村上氏が残した武具や遺品、古文書など歴史資料を展示している資料館です。歴史家奈良本辰也氏監修により昭和58年(1983年)に建設されました。

模擬天守ではありますが、二の丸は展示室、隅櫓は因島水軍まつりの写真と城跡をまとめたイラストなどを展示、本丸は水軍資料館として一般に公開されていて、水軍資料館には因島村上氏6代当主村上新蔵人吉充が中国から持ち帰った釈迦の捏槃図や、小早川隆景より戦の活躍に対する褒美、子息の元服のお祝いに拝領された甲冑など水軍ゆかりの品々が展示されています。

大三島と接して浮かぶ小島全域に築かれた「甘崎城」跡へ

今回の旅のコンセプトは、「村上水軍」づくし。因島水軍城で村上水軍のパワーに圧倒されたあと、私は因島南ICから瀬戸内しまなみ海道に乗り直して、大三島に向かった。広島県尾道市の生口島と愛媛県今治市の大三島の県境をつなぐ道路橋である多々羅(たたら)大橋を渡ってすぐに高速道路を降りると、島の東海岸から間近に「甘崎城」跡を臨めるポイントに着く。

車を降りると、すぐに現代から戦国時代の海賊世界へと引き込まれた。これが、大三島と接して浮かぶ小島全域に築かれた村上水軍の拠点、甘崎城跡か! 元禄4年(1691)にドイツ人医師ケンペルは、瀬戸内海を航行中に甘崎城跡の堅固な石垣を見て、帰国後、著書『日本誌』に「水中よりそびゆる堡塁あり」と記しているが、「水中よりそびゆる堡塁」を目の当たりにした彼の驚きは想像に難くない。目の前にある海に浮かぶ島の全部が城だったのだから。

![今回の最大干潮[甘崎城]](https://img.kojodan.com/photo/123977.jpg)

このポイントから石垣の遺構を遠望することはいつでもできるが、春から夏にかけて、稀にではあるがここに歩いて渡れる日がある。しっかり下調べして、ぜひとも歩いて渡ってみたい!

大三島IC近く「多々羅大橋」のたもとにある道の駅

しばし「甘崎城」跡を穴が開くほど見ていた私は、すぐそばにある道の駅「多々羅しまなみ公園」で休憩した。ここは大三島側のたもとにある「道の駅」で、観光客の憩いの場として、平日にも関わらず大変賑わっていた。

駐車場も、大型バスも停まっているし、平日にしては普通車もかなりの台数だと思う。

公園内には、水軍と海をイメージした水軍公園があり、フランスのノルマンディーからやってきた「しあわせの鐘」や、かぶとを型どった多々羅展望台もあり、目の前に二羽の白鳥が羽を広げたように美しい世界一の斜張橋、多々羅大橋が一望できる最高のビューポイントとなっている。また、桜も植えられているので、春には花見スポットになる。

トイレも、休憩スペースも、どちらも申し分ない。

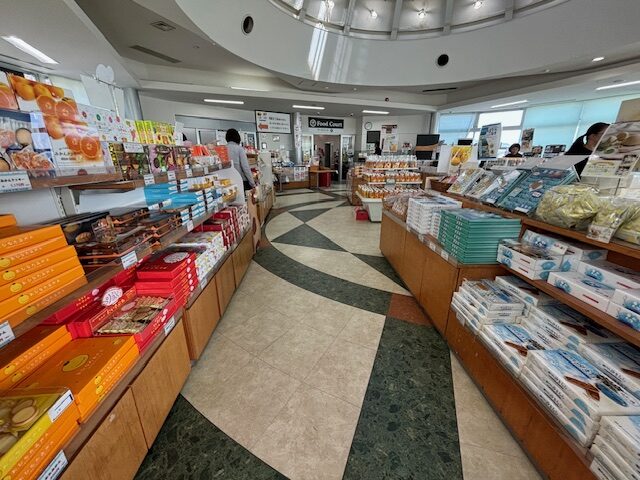

インフォメーションセンター、レストラン、特産品センター、産地直売施設があって、どれも充実している。自転車のレンタルもできる。

物産館の品添えもかなりのものだ。

レストランは2022年に改装が行われ、135席のテーブル数を完備。券売機による食券購入によって客の流れもスムーズだ。

窓からは、瀬戸内の海と多々羅橋が見え、食事をしながら綺麗な景色も楽しむことができます。

さらに、レストランの外にはテラス席も完備されています。

地元で採れた新鮮な野菜や柑橘類を販売している「ふれあい屋台市」があります。柑橘類は、10月〜5月くらいまでがシーズンだ。

種類によって採れる時期が違うので、その時に採れた旬な柑橘類が置かれている。

しまなみ海道 大三島の道の駅「しまなみの駅御島」

大三島は、芸予諸島最大の島である。古代より「神の島」と呼ばれるが、それは日本総鎮守の大山祇神社が鎮座することに由縁している。 「しまなみの駅御島」は、全国にある山祇神社の総本社とされる「大山祇神社」に隣接している道の駅である。

しまなみ海道が繋ぐ島々には4つの道の駅が存在するが、本駅以外の3駅はすべてインターのすぐ近く。 本駅だけがしまなみ海道の大三島ICから国道317号線→県道21号線を通って西に7km、山林の中を長く走ってからようやく街並みが現れて、道の駅の看板が見えてくる。

だから「目的地」がないと足が向かない道の駅ということもできるが、山祇神社の総本山である大山祇神社参拝という目的があれば、参拝の前、あるいは後に、道の駅にも立ち寄ろうというものだ。

そういう意味では、道の駅も立派な瓦屋根の建物は荘厳な雰囲気を壊さないよう配慮されているのだろう。店内のBGMも控えめで、これまた総本山の門前町の雰囲気を壊さないような選曲だ。

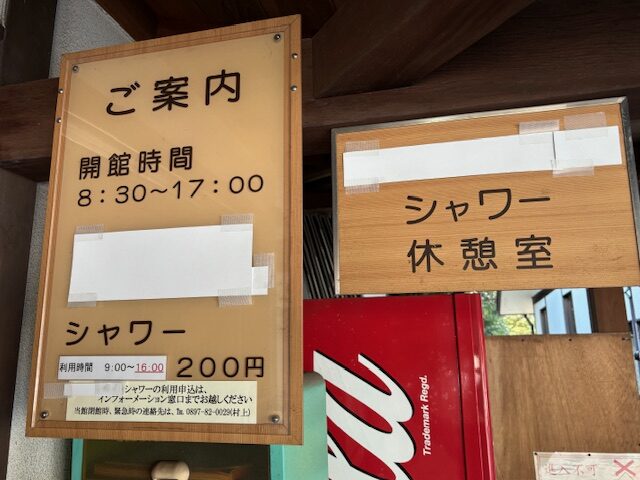

本駅を訪れる方はおそらく、一部サイクリストの姿もあるが、大半は大山祇神社の参拝客、高齢者が大勢を占めているのではないだろうか。 ちなみに、おそらくサイクリストの需要に対応したものだろう「シャワー室」「休憩室」がある。

ここまで来て大山祇神社に参拝しない手はない

私も、道の駅は後回しで、まず大山祇神社に参拝した。創建は約2,600年前、「神武天皇」が南九州から東征する際に、祭神である「大山積大神」(おおやまづみのおおかみ)の子孫「小千命」(おちのみこと)が、伊予二名国(四国)に渡って瀬戸内海の治安維持を担当し、「御島」(大三島)を神地と定め、鎮祭したことが始まりと伝えられる。山の神・海の神、そして戦いの神として歴代の朝廷や武将から崇拝された大山祇神社には、朝廷から「日本総鎮守」の号が下賜されている。

「戦い=武の神」としても崇拝されていた大山祇神社ゆえ、近代以降の参拝者にもそうそうたる顔ぶれが並ぶ。初代内閣総理大臣「伊藤博文」、旧帝国連合艦隊司令長官「山本五十六」をはじめ、海上保安庁や海上自衛隊の幹部も軒並み参拝。また、サッカー元日本代表監督の岡田武史氏がオーナーを務める「FC今治」のエンブレムには大山祇神社の神紋「隅切折敷縮三文字」(すみきりおしきちぢみさんもんじ)が使われている。戦いを勝ち抜いていかなければならない人にとって、大山祇神社は、古来より精神的な支えであり続けてきたのだ。

そんな大山祇神社の宝物を集めた大山祇神社宝物館には、日本刀・甲冑(鎧兜)好きにはたまらないまさにお宝が数多く収蔵・展示されている。日本刀では、「後村上天皇」が奉納したと伝えられている国宝の大太刀「銘 貞治 五年丙午千手院長吉」が必見。

また、湊川の戦いで楠木正成を討ったとされる大森盛長(彦七)が所用し、孫の「大森直治」が奉納した国宝の大太刀「銘 貞治 五年丙午千手院長吉」は、南北朝時代に流行した「野太刀」(のだち:大太刀の別名。野戦用の太刀のこと)の代表作である。

薙刀といえば武蔵坊弁慶の代名詞だが、この武蔵坊弁慶が奉納したと伝えられる重要文化財の薙刀も収蔵されている。

物産館では農作物直売コーナーの野菜に注目

参拝の後、道の駅の野菜直売所では、地元の農家の人たちの渾身の野菜類に注目だ。農作物直売コーナーで販売されている新鮮な野菜が安いのだ。大山祇神社から道の駅に帰ってくる道中にも野菜の無人販売コーナーがあったし、施設の外にも地元の農家や生産者さんが出荷した農作物や柑橘類がたくさん並んでいる。柑橘類の生産時期には並びきらないほどの量になるのに、それが午後には完売する商品もあるという人気ぶりだ。

実際、私が行った日も、もう店の外の人気商品は写真のようにほぼ空っぽの状態だった。

地元の農家の人たちが汗水垂らして収穫した新鮮なものばかりなのに、リーズナブルを超えたような価格。ありがたみを感じるのは私だけでないだろう。

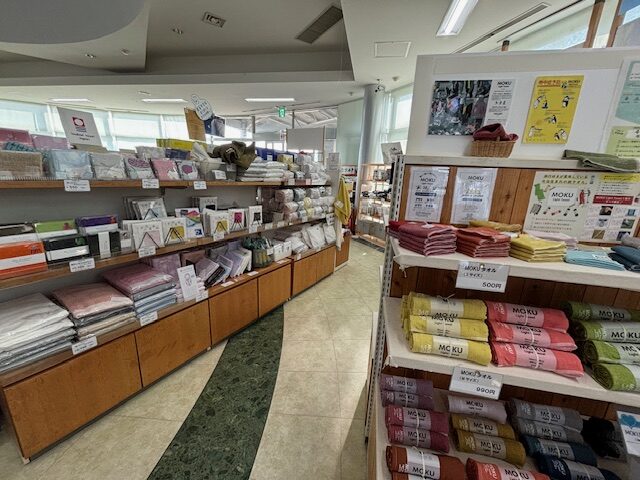

物産館には大山祇神社の参拝記念商品を買い求めることができる。「神島(みしま)まんじゅう」「大三島鶴姫鎧せんべい」「国宝兜せんべい」「鼈甲せんべい」等々。「大三島卵落花生せんべい」や、大三島産の柑橘類を使った「清見タンゴールジュース」「マドンナジュース」「はるかジュース」「かんぺいジュース」「せとかジュース」など大三島の特産品も販売されている。さすが愛媛県、柑橘ジュースの他に今治タオル、ジャムから陶磁器まで品数豊富だ。

毎週土曜・日曜・祝日限定で、立ち食いうどん店が営業する。簡易椅子ではあるが、座って食べることもできるという。週末に行かれた人は、ぜひ!

トイレ、休憩スペースについて

トイレ、休憩スペースは取り立ててどうこうというものはない。もちろん不足は感じない。