道の駅「花の三聖苑伊豆松崎」は、伊豆半島の松崎町にあり、明治時代の建物が遺された貴重な場所だ。明治当時の雰囲気が味わえるだけでなく、美しく整えられた花が楽しめるという魅力もある。

地元の人曰く交通の便が悪いところがこの道の駅の最大の特徴らしい。

確かに、一番近い高速道路のインターチェンジ(東名高速道路の沼津IC)から、 どんなルートを使っても下道を70キロ以上走る必要がある。

私は伊豆半島の真ん中を南下(国道136号線→国道414号線)した後、県道15号線から本駅に向かった。 県道15号線の下田松崎線を車で進むと、「道の駅 花の三聖苑伊豆松崎」の看板が見えてくる。少々長めのドライブだったが、道路沿いに咲く桜がとても美しく、あまり疲れることはなかった。

駐車してから、まずはトイレ休憩

駐車場は、花見客で混雑していた。少し待って、なんとか駐車。

駐車場入口付近にある直径11メートルの巨大花時計が美しい。

時報も凝っていて、時間によってメロディーが変わるようだ。

トイレは、よく清掃していただいており、気持ちよく利用させていただいた。感謝!

旧大沢学舎

明治6年に三聖人の一人である「依田佐二平」により私財で建てられた「旧大沢学舎」。もともとは公立小学校として依田佐二平の自邸内に建てられたものだ。

校長は会津藩士・大島篤忠。この辺りの学校はなぜか会津から校長や教員を招いているところが多いようだ。

明治22年、中川村役場の庁舎として峰輪に移築。

昭和30年、町村合併により松崎町となり中川村役場廃止。

昭和61年、町の文化財に指定。

平成5年、花の三聖苑に移築・復元。

旧大沢学舎が道の駅 「花の三聖苑伊豆松崎」に移設および復元されたのは平成5年。

開校当初の姿をとどめているそうだが、どうやらそれは外側だけらしい。擬洋風としてはかなりシンプル、学校としては非常に小規模だ。

小さいながらも、白い洋風縦張り×無塗装の和風横張りのコントラストはユニークで、軒回りは漆喰でモールディングを施し、バルコニーの支柱は溝彫りを入れてギリシャ建築の石柱っぽく見せ、バルコニーの袖をアーチ型に繰り抜くなど、西洋の建築様式をふんだんに取り込んだ建物となっている。

中に入ってみると、展示されていたのはマルセイのパッケージ。

「マルセイ」とはもともと、十勝内陸部に初めて集団入植をはたした開拓結社「晩成社」が用いたバターの商標だ。 晩成社の「成」字をマルで囲み、「マルセイ」としたわけだが、 明治16(1883)年に帯広に入植した晩成社は、畑作のかたわら酪農も試みバターを生成した。十勝平野の開拓者「依田勉三」の業績展示と思われる。

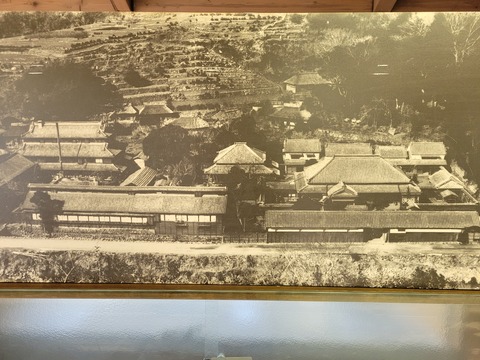

下は、依田佐二平の家が養蚕を営んでいた頃の写真だと思われる。

「道の駅 花の三聖苑伊豆松崎」は、旧大沢学舎だけでなく、かつて明治時代に活躍した漢学者の「土屋三余」、実業家の「依田佐二平」、十勝平野の開拓者「依田勉三」という3人の偉人たちによる偉業について、当時使用されていた建物とともに学べる施設となっている。

喫茶店「天城山房」

建物のひとつが喫茶・食事処「天城山房」になっており、おいしい丼物や定食、甘味が堪能できる。店内では、お土産も販売している。

店内で炭火焼コーヒーをいただいた。着席時に淹れていただいた温かいお茶もあり、運転疲れはみるみる回復。お腹が空いていなかったのでいただかなかったが、食事としては帯広豚丼、わさび丼などの丼メニューや、桜ジェラート、わらび餅などのデザートメニューもあった。

敷地内にはいろいろな花が咲いていた。季節ごとに咲く花は変わり、いつ来ても花を楽しめらしく、いわゆるお花見だけではなく通年のお花スポットとしても知られているらしい。

桜葉生産日本一の松崎町

松崎町ならではの特産品といえば、「桜葉クッキー」。

実は松崎町は桜餅に付き物の「桜葉」の生産が日本一の町だ。 なので桜葉粉を配合した桜葉クッキーが松崎町を代表する特産品になっている。 桜葉を使った商品はクッキー以外にも「桜葉そば」「桜葉マドレーヌ」などがある。

松崎町のもう一つの特産品は、2011年B級グルメスタジアムにも参戦した地元グルメの「塩鰹茶漬け」。 塩鰹を焼いて、食べ易いようにほぐして、昆布・ゴマ・海苔・ワカメを混ぜたお茶漬けで、第5回伊豆特産品市でも特産品大賞を受賞したという松崎町自慢の商品だ。

また、松崎町に限ったことではないが伊豆半島南部はワサビの産地として有名で、 「わさび茶漬け」「わさびのり」」も特産品として販売されている。