鳳来寺山は、今から1500万年以前の大昔、火山活動により誕生した。

流紋岩などから成る極めて変化に富んだ岩山に桐・杉の大木が生い茂る神秘的な山で、スタジオジブリの映画「もののけ姫」では、この森の中で収録された音が使われている。

古来奥三河の山岳修験道の霊山として信仰され、勝岳山、桐生山、霧生山、煙巌山とも呼ばれてきたが、現在では鳳来寺山という呼ばれ方が定着しているようだ。

標高は695m。

山全体がほぼ原生林におおわれていて桜などはほぼ見当たらない。

ここの絶景を楽しむなら圧倒的に秋だろう。

原生林の落葉樹が鮮やかな朱色に染まり、圧倒される。

岩と緑の木々とのコントラストもいいが、やはり紅葉時期にぜひ訪れたい。

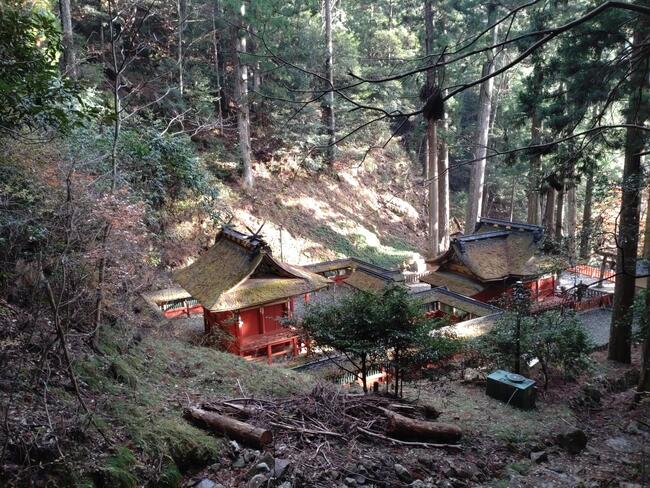

中腹にある鳳来寺

鳳来寺山中腹にある鳳来寺は、703年に利修という仙人によって開山されたと伝えられる真言宗の寺院である。

第42代文武天皇(683-707)が重い病気にかかられた時、草砥鹿公宣卿を使者とする一行が都に上って(伝説では利修が鳳凰に乗って都にのぼったとも)7日間「快癒祈祷」を続けると病気全快に至ったと言われ、「鳳来寺」の名はそのお礼に命名されたと伝えられている。

鳳来寺へは表参道の石段を1,425段登り、参拝する。

参道の両脇には老杉が生い茂り、パワースポットの雰囲気を漂わせる。仁王門を過ぎた辺りに現れる「傘すぎ」は見どころのひとつだ。

鳳来寺と徳川家康

徳川家康は天文11年(1542)12月26日、寅年寅の日の寅の刻に、岡崎城で生まれた。

岡崎城城主・松平広忠公と奥方である於大(おだい)の方が、世継ぎのできないことを憂い鳳来寺に参籠し祈願したところ、その効あって元気な男の子、後の家康を授かったという。

ところが家康が生まれると、鳳来寺のご本尊である薬師如来を守護する十二神将像の内、寅の方角と刻を護る「真達羅大将(しんだらたいしょう)」が消えてしまったという。そしてその後、家康が亡くなるといつの間にか真達羅大将はもとの場所に戻っていたのだとか。

この事から、家康は真達羅大将の化身「寅童子」と呼ばれるようになったそうだ。

徳川家康を祀る鳳来寺山東照宮

鳳来寺山には、鳳来寺本堂から東へ進んだ場所に日本三大東照宮の一つで、徳川家康を祀る鳳来寺山東照宮もある。

慶安4年(1651)辛卯年9月17日に落成創祀された鳳来寺山東照宮だが、その建立にはこんなエピソードがある。

慶安元年(1648)4月、徳川三代将軍家光が日光東照社(正保2年、宮号が宣下され、東照宮となる)に社参した際、「東照大権現縁起絵巻」を見ると、その第一巻に『東照大権現(家康公)のお父君である松平広忠卿とお母君(於大の方)がお世継ぎの出来ないことを憂い、ご一緒に三州煙巌山鳳来寺峯薬師へ参籠され御祈願なされたところ、その証があって間もなく於大の方が身ごもられ、その後天文11年(1542)壬寅年12月26日にご出産あそばれたのが竹千代君(家康公)であられた。そして母君は御生涯、岡崎甲山寺の常公房を名代として鳳来寺峯薬師に遣わして報謝の誠を奉られた。』とあった。家光はこの伝えに感銘を受け、鳳来寺に家康公をお祀りする東照宮を建立することを思い立ち、老中阿部豊後守忠秋に(建立を)命じたという。

そして慶安元年浜松城主太田備中守資宗を造営奉行とし、御普請御手伝方吉田城主小笠原壱岐守・西尾城主兵部少輔・横須賀城主本田越前守を配して、慶安4年四代将軍徳川家綱の時代に社殿落成に至った。

御神体は、江戸城内にお祀りしてあった紅葉山東照宮より御宮殿・随身・狛犬とともに奉還され、荘厳な遷宮祭が執り行われたと伝えられている。

江戸時代を通じて幕府の直轄工事として幾多の修理を重ねた後、昭和・平成と大改修を行い現在に至っている。

2021年オープンの道の駅「したら」

鳳来寺山の、1500万年という途方もない年月を感じた後、そこからわずか10キロほど北にある道の駅「したら」へ。

まさに「隔世の感」の極致。

たった30分ほど車を走らせると現れたガラス張りの最新建築を目の当たりにしたとき、決して大袈裟れはなく、タイムマシンに乗って大昔からやってきたような気がした。

この建物は、2021年5月13日にオープンした道の駅「したら」と「奥三河郷土館」。

愛知県の大自然エリア「奥三河」設楽町の魅力が凝縮された、開放的でくつろぎの空間として誕生した。

駐車場は広いだけでなく、余裕を持って、かつ整然と車が並ぶように造られていて感心した。

トイレは、施設が新しいということもあるが、清掃も行き届いて非常に美しい状態。すごく気持ちよく使わせていただいた。

休憩環境としても、申し分ない。

鉄道ファンに人気!廃線・田口線

愛知県の奥三河地域を運行していた鉄道・田口線が廃線して50年。

地元住人や観光客に親しまれた田口線の姿は、今でも懐かしまれており、田口線の廃線を巡るツアーなども開催されているが、ここにはその田口線を走っていた車両が展示されている。

見応え十分の奥三河郷土館や日本酒体験施設も併設し、いろんな楽しみ方を提供してくれる新しい「道の駅である。

設楽の食を網羅した市場

道の駅がある設楽町は9割が山林だ。豊川・矢作川・天竜川という3つの川の水源地で、源流の恵み、豊かな森、澄んだ空気、そして昼夜の寒暖差のある気象条件で、設楽の食は育くまれる。

道の駅「したら」の市場を運営する「つぐや」は、「いつかこの道の駅を地元野菜販売の拠点としたい」と意気込む。

道の駅イチ押しのお米

設楽町産のお米は、地元の方にも大人気。

道の駅「したら」では、1階の市場にてお米を販売している。お試しに気軽に持って帰れるミニサイズがあって嬉しい。

地酒と酒づくり体験

全国の日本酒好きを魅了する関谷醸造の日本酒。清嶺市場では道の駅したらオリジナルの日本酒「したら」を購入できる。

また、道の駅の2階には、お酒づくりを体験できる「ほうらいせん酒らぼ」がある。

予約制の小規模な日本酒仕込み体験施設で、日本酒仕込み体験・甘酒教室・ワークショップなどを開催している。仕込んだお酒は完成後にもらえるので、良い記念になるだろう。

すぐ飲んじゃう人は知らんけど。

五平餅

奥三河地域の名物として知られる五平餅。「御幣」のかたちをしていることが名前の由来だ。

1階の市場では、お家やBBQにもオススメの五平餅セットを販売している。

奥三河郷土館

伝統的小屋組みで構成された奥三河郷土館の展示室には無垢材のヒノキが使われている。

ヒノキの香りに包まれるとやはり私も日本人、すっかり癒される。

入口から順に歩いていくと、川上から川下へ、地質の下から上へ。

自然と人とのつながりが分かるように展示されている。