川中島の戦いは、戦国時代に甲斐の武田信玄と越後の上杉謙信が北信濃の領有権をめぐって戦った合戦を言う。両者は1553年から1564年にかけて5度にわたって戦い、特に永禄4年(1561年)の第4次合戦は苛烈をきわめた。

なぜ「川中島の戦い」が起きたのかには諸説あるが、もっとも重要な点は、川中島が犀川(さいがわ)と千曲川が合流する地点で、越後と信濃を結ぶ交通の要所だったことだろう。肥沃で豊かな土地であったため、鎌倉時代から幾度となく合戦が行なわれてきた。

甲斐の武田信玄は、「戦国最強」と言われた武田軍団を率いる強烈なリーダーシップを持った武将で、信玄の代で武田氏の領地は7倍に拡大した。信濃制覇を目指す信玄は村上義清を追い出し北信濃へ侵攻する。

一方、越後の上杉謙信は「軍神」、「越後の虎」と呼ばれた戦の天才。

越後の国の統一を果たしただけでなく、内政面でも力を発揮、国を繁栄させた名君だ。

彼は非常に義理堅く、他国からの援軍要請に幾度となく出兵しているが、このときも義清や自分と親戚関係にある北信濃の豪族から助けを求められ、戦いに介入したのだ。

その結果、戦国最強の2人の武将は、北信濃の地を舞台に戦うこととなったのである。

謙信の思い

第1次から第3次までの戦いは領土争奪を目的とした紛争で、天下や広範囲の政局と一切関係のない独立した局地戦だった。しかし第4次合戦は違う。

永禄4(1561)年春まで越後から関東へ遠征=越山して関東で越相大戦を主導していた謙信が、越後に引き上げ川中島に現れたのは、これを妨害する武田信玄を討ち取るためだった。越相大戦初期、信玄は不満分子の粛清に追われて身動きが取れないでいた。だが、政情を落ち着かせると、越後へ出兵して諸将を脅かした。

謙信は、この事態を看過できず、関東での戦いを中断して帰国を急いだのである。

そこで、謙信は川中島で決着をつけるため、大軍を催して出馬を敢行した。この戦いで信玄を滅ぼし、憂いを絶ったうえで越山をやり直したかった。

関東には安房の里見義堯や武蔵の太田資正だけでなく、古河に関白・近衛前嗣と前関東管領・上杉憲政を置いている。彼らのためにも、必ず凱歌をあげて、関東へ戻ってこなければならなかったのだ。

上杉謙信が川中島への前衛拠点のために髻山城(もとどりやまじょう)を築いた際、完成するまでの間、家臣の甘粕近江守に命じて、わずか三日で築かせたと伝わる城が三日城だ。

第一次から第三次までの領地争い

天文19(1550)年、信玄は、信濃守護小笠原長時を深志城から追い払って、3年後には村上義清に戦勝した。もはや向かうところ敵なしの勢いに、打つ手なしとなった北信濃の諸士たちは、隣国越後を統治する謙信に救援を求め、謙信はそれを快諾した。

こうして天文22(1553)年第1次川中島合戦が始まった。合戦は、双方ともに一定の武威を示す形で終わったが、天文24(1555)年の第2次は200日に及ぶ長期戦になったが、駿河の今川義元が仲介の労を買って、これも勝負つかずの結果に終わった。

弘治3(1557)年の第3次は、さらに緊迫の色合いを増す北信濃の情勢によって、謙信は対決姿勢を強めたが、信玄も相模の北条氏康からの援軍を得て、ここでも明確な勝負はつかなかった。そして畿内の幕府、将軍・足利義輝の仲介で両雄の停戦が妥結された。

信濃守護就任を反故にされた信玄

信玄は停戦案を受諾する代わりに、将軍に信濃守護職の公認を求めた。

当時幕府は、表向き三好政権と合体していた。ここで三好長慶は義輝に、「和睦の証として小笠原長時を信濃守護へ戻せないか」と伝えていたであろう。永禄4(1561)年閏3月4日付の御内書にて、将軍は謙信に小笠原長時の信濃帰国を支援するよう下命。これは武田晴信の信濃守護就任を反故にするのと同じことであった。将軍は、信玄切り捨てを決断したのだ。

第3次で恒久的に終結させられたはずの川中島合戦は、小笠原長時の帰国を大義として、京都ならびに関東の情勢を中心とする天下の政局と連動。関ヶ原合戦が西美濃現地の争奪戦ではなく政局中心の決戦であったのと同様に、天下の行く末を定める第4次決戦として現れた。

そこには、謙信に東国情勢を塗り変えさせようとする将軍の思惑があったのだ。

戦いは、信玄が政虎の関東侵攻を妨害するべく越後に進撃したことが直接の契機となった。

優れた諜報能力を持つ武田家は、謙信の思惑と、将軍の自分の切り捨てをそれとなく察していたであろう。ただ、将軍と謙信の共謀証拠を得ることは困難で、仮に陰謀を論証する材料を揃えられたとしても、訴える先がどこにもなかった。

だから信玄とすれば善悪を唱えても意味がなく、実力で乗り切る以外になかったのだ。

川中島の戦いの勝者はどちらかというのは、長い間議論となっているが、結論は出ていない。

武田軍の死者は4,000人と言われ、軍師の山本勘助、信玄の弟で副将の武田信繁など名だたる武将が討ち死にしているが、上杉軍は死者3,000人、武将クラスで亡くなった人はいない。

犠牲者の数で言えば上杉軍の勝利と言えるが、上杉軍は第4次の戦いで先に撤退しており、北信濃の土地を手に入れたのは武田軍なので、武田の勝利とも受け取れる。

ただ、謙信には土地の所有欲がまったくなく、北信濃の豪族に乞われての「義の戦い」だったから、土地の所有については謙信にとってはどちらでもよく、双方の目的が違うため、何を以って勝敗を判断するかは難しいのだ。

政治思想が対極だった信玄と謙信

第4次川中島の戦いが起こる前、というより第3次合戦直後の永禄2(1559)年9月1日に、震源は信濃の「下郷諏方大明神(生島足島神社)」に対して、「長尾景虎(謙信)をたちまち北方へ追い返して撃滅する」ことで「信玄が望むような勝利を得る」ことを祈る願文を捧げていた。

ここには、信玄の強硬姿勢がよく示されている。

越後の軍勢がやってきたら撃滅すると明言することで、信濃支配を固める覚悟は、将軍の裏切りと関係なくすでにあったのだ。

甲斐武田家の者たちは皆、今の世は「天下戦国」だと述べていたが、実はこの時代を「戦国の世」であると言い切る大名は、少なくとも信玄の時代にはほかにいなかった。

つまり武田家だけが「今は古代中国の春秋戦国と同じだ」と考え、「ならばその時代を手本にしよう」とばかりに、御家を国家同然に見立てて家中を組織化し、富国強兵を念頭に独自の法度や軍法を整え、理知的な戦略と計略を推進してきたのだ。そうした「戦国」を是認する権力体が、武田信玄という大名家だったのである。

かたや越後長尾家は、戦乱に乗じて勢力拡大や濫妨狼藉を働く輩を忌み嫌っていた。平和を前提とする社会を実現するため、当主たる謙信自身が自分の戦いを「順法之弓矢」であると理念を前面に押し立てて、「戦国」の否認に邁進していた。

両雄ともに同じ世に生まれ育ちながら、戦国の“是認”と“否認”という対極の政治思想に突き動かされていた。その衝突は、戦国の是非をめぐる必然の決戦であったと言えるかもしれない。

神城断層地震から復活途上の道の駅

今日の温泉はどこにしようかと探し、道の駅「ぽかぽかランド美麻」に決めて向かった。

ここは上信越自動車道の長野ICから県道31号線を西に32キロの場所にある。

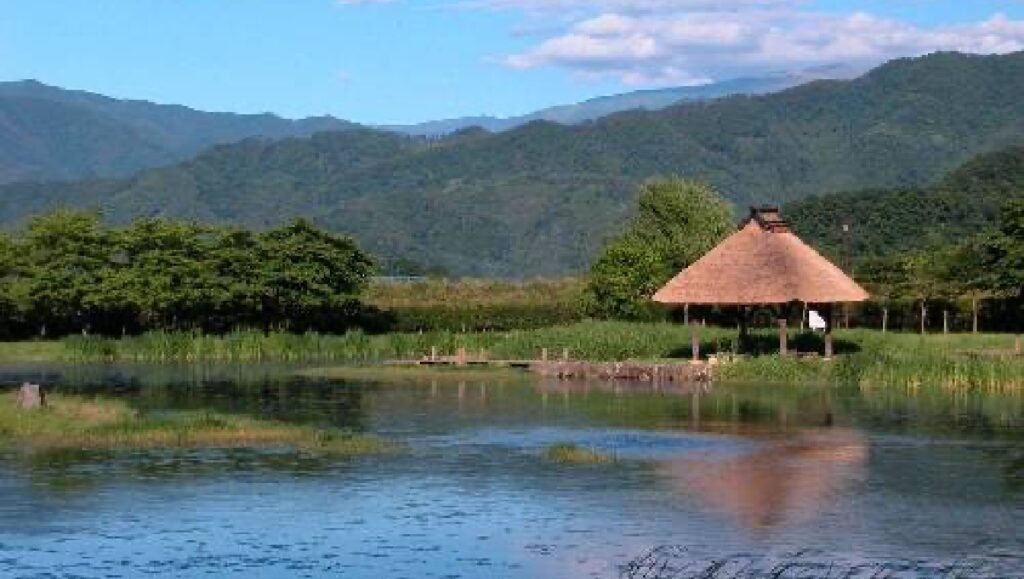

県道31号線は冬場のスキーシーズンを除けば交通量が少なくて快適なドライブを楽しめる。 川中島の戦い史跡めぐりを含めれば、インターから道の駅まではかなりの距離があったが、道中は北アルプスの山々や美しい農村風景を満喫できた。

道の駅「ぽかぽかランド美麻」は、2000年にオープンしていて、25年の歴史がある。

オープン当初は温泉付きホテル、 別棟に農作物直売所がある比較的大きな道の駅だったらしい。 しかし、利用客減少に伴って2007年に農作物直売所が閉鎖。さらに2014年に発生した長野県神城断層地震で温泉施設が被害を受け、ホテルと温泉施設が営業休止に追い込まれた。

しかし、2015年に物産館とレストランが復活し、 2016年8月にはホテルと温泉施設が復活。

少しずつではあるが、かつての賑わいを取り戻しつつあるようだ。

駐車場は決して広くはないが、需給バランスがちゃんととれていて、逆に施設に近いところに停めやすいという利点を感じた。

トイレは施設の館内に。

というのも、現在の道の駅は温泉付き観光ホテル「ぽかぽかランド美麻」の施設が中心。 ホテルの施設の一部が道の駅利用客に開放されていると言った方が正しいかも知れない、そんな事情による。

なので、休憩も、館内に入って、ということになる。

ホテルの一部施設を道の駅として開放

具体的には1階ロビー前にある物産販売所、ロビー横にあるレストラン、1階客室の奥にある温泉を道の駅利用者に開放、 2階より上の客室は宿泊客以外は立ち入り禁止となっている。

ただ、ホテルの一部とはいえ、物産館の品揃え、レストランのメニュー構成は他の道の駅と比較して見劣りしない。

レストランは和室もあり、蕎麦、ラーメン、丼物、カレー、定食など合計54ものメニューがしっかり揃っている。

ほぼ貸切で楽しめた温泉施設

道の駅「ぽかぽかランド美麻」の看板といえば、やはり温泉だろう。

ロビーで料金700円を支払って受付は完了し、1階奥の温泉施設まで案内される。

さすが観光ホテルの施設、「とても綺麗」だ。内装はピカピカで、清掃も完ぺき。 とても気持ちがいい。

湯の種類も豊富だ。浴槽は男女入れ替え制となっていて、 内湯、露天風呂、マッサージ風呂、寝湯、サウナが完備している。 男女2つの浴室で合計9種の浴槽が備わっているらしい。

露天風呂には覗き防止のため露天風呂には3m程の高さのフェンスがあり視界良好とはいかないが、 近くの山の中腹より上はしっかり見渡すことができる。

空いているのもこの温泉の魅力。 夕方以降は宿泊客も利用するため少し混雑するが、昼間の時間帯だったためか、浴槽を独り占めすることができた。

とりわけ「寝湯(写真)」は最高!

ちょうど良い湯温で、他に誰もいない温泉に浸かりながら夢見心地。

5度の戦いで両軍合わせて万を超える人が命を失った川中島の戦いから460年、この地もすっかり平和になり、温泉が楽しめる世の中になったのだなあと、感慨に耽った。