好きなことを仕事にしている人、私はこれを「Like Worker(ライクワーカー)」と呼んで、彼らがしている仕事を「Like Work(ライクワーク)」と定義しています。

この目的意識で働いている人の印象を一言で申し上げると、「笑顔」ですかね。

私の手元の2,000人のサンプルの、2割に当たるおよそ400人がLike Workerです。私自身は、本当は「ギター」でLike Workerになりたかったのですが、自分の意志薄弱ゆえ両親の大反対に屈し、早々に諦めた次第です。

「好きこそものの上手なれ」という言葉がありますが、それは本当のようで、Like workの職場では、スキルアップも比較的早い傾向が見られるようです。

前回の記事で触れたRice Workは、メシを食うためならどんな仕事にでもありつくわけですが、その「どんな仕事でも」と言うその仕事が人を欺いたり社会道徳に反するなどの場合も起こり得ます。しかしLike workは自分が好きな仕事を選ぶわけで、当たり前かも知れないですが、そうした不幸も発生しにくいと思われます。

目的③好きなことを仕事にしたかった。「好き」だから、これからも続けたい→ Like Work

好きこそものの上手なれ

もちろん組織で働いていると、「人間関係」に代表されるストレスは避けられない。独立すれば回避できるかというとそうとも限らない。人間関係だけでなく、今度は仕事を継続するための「金策・金繰」など、なおのこと強いプレッシャーがのしかかってもくることの方が多いだろう。

しかしLike workへのこだわりが強ければ強いほど、そうしたストレスを乗り越えていく力も比例して強くなるようで、ストレスで心身をやられてしまうというリスクは他に比べて少ないようだ。

好きな仕事を続けられないと言う不幸

つまり好きなことを仕事にしている「Like Work(ライクワーク)」というのは、「持続性が比較的高い」つまり長続きするという傾向が見られ、スキルアップによって仕事の質や生産性も高まるという点において労使ともに「重視すべき」仕事に対する目的意識だといえよう。

逆に、この人たちが、全体のサンプル数のたった2割(他との重複あり)しかいないというのは、やはり日本の社会がどこかおかしいということではないだろうか。

京都市伏見区のアニメ制作会社「京都アニメーション(京アニ)」は、「Like Work(ライクワーク)」をしたい若者が集まる典型的な会社の一つだ。

2019年7月、その第1スタジオが放火され、社員ら36人が死亡、32人が重軽傷を負った。スタジオ内でガソリンをまいて火を付けたとして、さいたま市見沼区の無職、青葉真司被告(事件当時41歳)が殺人などの罪に問われ1審では求刑通り死刑が言い渡されたが、被告が控訴したり取り下げたり。結局、2審が開かれるのだろう。1審同様、刑事責任能力の有無や程度が争点になる。

好きな仕事を続けられない構造的問題

このような、あまりに理不尽なことが再発する構図は漠然とし過ぎており、私の力量においては京アニのケースは異例中の異例とするしかない。

しかし、好きなことを仕事にし、また継続できる人の割合が2割程度というのは、社会に送り出す家庭内教育や学校教育、また受け入れる企業の在り方や育成方法にも、そしてさらには社会全体にも、様々な問題があるはずだ。こうした社会的、構造的問題については、社会学的な見地などもっと多角的に深掘りする必要があるはずだ。

ここで私が何か言えるとすれば、それはやはりエビデンスを根拠とするしかないが、Like Workerたちを受け入れる側つまり企業経営者に問題があるケースは私の手元のサンプルの中にも多見されるので、まず、その実例から見てみよう。

受入れる資格がない「お粗末な経営者」たち

私のサンプル内では、特に京都の中小企業に頻出する。これは私の京都勤務が10年以上あったこともあるが、「Like Work(ライクワーク)」をしたい人が集まる中小企業の数自体、「京都ブランド」と言うものと重なることで他地域より突出して多いということもあるだろう。

ブランドに憧れ、ミシンで手作りのカバンをつくりたい。そんな「Like Work(ライクワーク)」志向の人材が女性を中心に集まってくるのが「一澤帆布」だった。

この「一沢帆布」では、経営者亡き後3兄弟が父親からの相続権をめぐって裁判に突入したが、その際、なんと従業員全員を解雇したのだった。まずうるさい従業員を追い払ってから、3兄弟は自分の遺産の取り分など金目当てで裁判に熱中した。骨肉の争いを繰り広げた結果、裁判は終わったが、3兄弟はなんとそれぞれが「我こそは一澤」を名乗り合っており、狭い京都市東山地区を舞台に骨肉の争いが今なお継続中である。

テニスのインストラクターがしたいという動機で「Like Work」志向の若者が集まってくるテニスクラブは、ポピュラーなビジネスモデルであり、どの地域にもいくつもあって、会員や生徒の獲得に鎬をを削っている。

この中の一つ、京都の山テニススクールは、希望通りインストラクターになれても、その後の定着率が飛び抜けて悪かった。当然だろう。給料が安い上昇給はしない、そして社長の口癖が「お前、誰にメシ食わしてもろとんねん。文句あんのやったら辞めろや」だったのだから。

ちなみにその社長、無類の好色で、会社を私物化し、夜な夜な祇園に出掛けては、夜の街で「おいた」に夢中。散財を繰り返す、元気なペニ、もといテニスマンなのだから。

そら、「やってられまへんわ」。

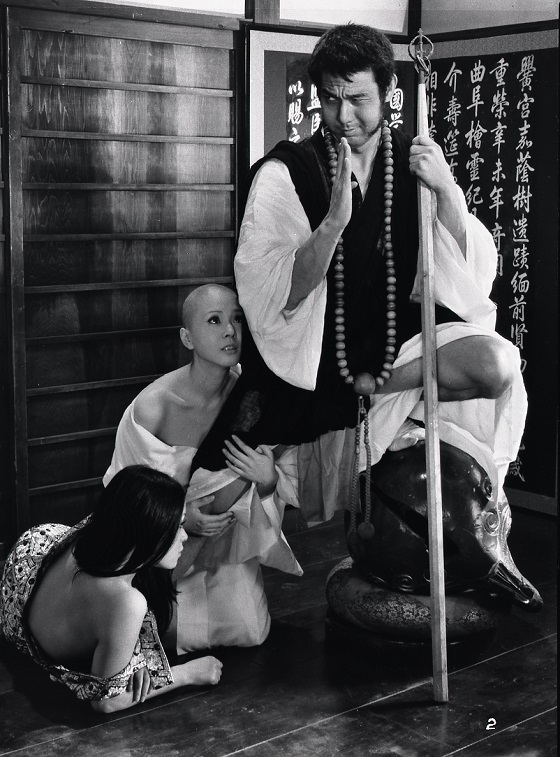

僧侶が「Like Work」であるとは限らないが、仏閣銀座の京都には、毎年多くの僧侶候補が大挙してやってくる。京都市東山区の浄土宗総本山・知恩院の隣に、かつて私が学んだ京都市立芸術大学の学舎があったのだが、知恩院の若手僧侶は、当時から私たちが取り組む「ヌードデッサン」を、国宝仏閣の屋根の上に攀じ登って盗み見するなど、罰当たりでお粗末な輩だった。

その知恩院で最近、あろうことか知恩院の塔頭ともあろうお方が、寺院の跡継ぎをめぐって住職の親族を脅したとして、京都府警東山署に逮捕されている。住職の男性の名前や「みなごろし」「死殺殺殺」などと書いた数枚の紙を先求院の境内の掲示板や庫裏に貼り付けて脅すという、およそ僧侶とは思えない陰湿なものだった。

天台宗の寺では、約14年にわたり僧侶から性暴力や恫喝を繰り返し受けたとして、四国に住む尼僧の叡敦さんが天台宗務庁に対し、この僧侶と加害行為の手助けをした大僧正の僧籍剝奪を求める申し立てが起こり、懲戒審理が始まっている。これは、尼僧が僧侶から寺に呼び出されて性行為を強要され、その後も繰り返し恫喝や性暴力を受けたというものだ。母の供養を頼みに訪ねた大僧正から、一番弟子としてこの僧侶を紹介され、寺への参拝を指示された。ん?こって、今、フジテレビのA氏が中居正広にX子さんを紹介した問題と似てなくない?

お粗末な経営者は枚挙にいとまはないが、とにかく、どんなにだらしなくても人が集まってくることに胡座をかいて、「Like Work(ライクワーク)」に未来を託す若者を裏切る経営者は非常に悪質であり、私は絶対に許せない。

ニトリが「似とり寄ったり」では困る

いい会社のエビデンスも紹介しておかねばなるまい。ニトリはいま就活生に大人気である。25年卒の就職人気ランキング(文系)で、昨年に続き2年連続のナンバーワン(マイナビと日本経済新聞の共同調査)。ちなみにニトリは文系学生では男女ともにトップであるだけでなく、理系学生にも11位という人気ぶりだ。

私は、3年前まで「腐っても企業コンサル」だったので、ここまで人気が高い、その秘密を分析しておきたいと思う。先に結論から言っておけば、今どきの学生の「Like Work(ライクワーク)」ができそうな会社だから、人気があるのだ。

もちろん給与が安いと入社に二の足も踏むだろうが、ニトリホールディングスの直近の従業員平均年収は「40.0歳で807万円」。ニトリの直販小売の大店舗イメージからニトリを小売業、あるいは「お値段以上」のものをつくる製造業ととらえて「小売業は薄給」「製造業もイマイチ」の常識には当てはまらないレベルだ。小売業は大手でも下手するとその半分、せいぜい8割程度の給与レベルだ。もちろん学生たちは給与比較だけでニトリを評価しているのではなく、ニトリでLike Workができると確信しているようだ。Like Workにこだわる傾向が強い理系学生からも人気がある、その魅力を5つほど挙げておこう。

製造〜小売りの一貫企業としても強い

ただニトリはすでに、ユニクロと比肩する「小売業の進化形」。ニトリの魅力の一つは、もはや小売業でも製造業でもないということにある。ニトリだって昨今の超円安は大打撃だった。仕入れコストの上昇で苦戦はしたが、見事にこれを切り抜けている。

まず、円安対策が叫ばれる前にいち早く中国からベトナムに生産拠点を移転。新しい工場ではたとえばマットレスに使うウレタンを液体状態の原料から自社生産。カーテンも布地を仕入れるのではなく自社工場で糸から布を織っている。理由は自社のビジネスモデルの中でコストを削減させられる部分がそれだけ増えるからだ。

物流〜ITまで包含する自社一貫ビジネスモデル

上記と同じ発想でニトリは「物流」を自社ビジネスモデルに取り込んでいる。たとえばマットレスは工場に圧縮機を導入することで厚みを5分の1に減らし、コンテナ内の積載効率や物流センター内の庫内保管効率を上げ、物流センターから各店舗への搬入コストや店舗での欠品率も自社物流で下げている。

ニトリは、なんとITも自前だ。これは理系学生にとってのLike Workでもあるが、他社がやっていないビジネスモデルのイノベーションを体験できることは最近の新卒学生の志向に合っている。つまり何社かの転職を経て目標とするキャリアに到達することを考える学生たちは、ニトリでの社員経験から大きなキャリア価値が得られると考えているようだ。

成長余力がまだまだ大きい

圧倒的に国内店舗が多いニトリは今後、店舗展開の海外シフトに力を入れるだろう。

円安が長期定着した場合、国内事業は苦しくなりますが海外事業からの利益がそれを打ち消す、つまり国内と海外の比率が半々を超えたユニクロのポジションを目指していくだろうと思われる。

ニトリの場合、今後国内事業の飽和という課題に直面するだろうが、グローバル展開のはまだまだこれから。道半ばで、今後会社がさらに大きく成長できるその余力を、学生もしっかり見抜いているのではないだろうか。

DXが進んだ職場からさらに次へ

ニトリが理系学生人気ランキングも11位というのは、文系1位であることよりも驚きだ。多くの企業がITは外部ベンダーに外注するのとは違って、ニトリのIT人材採用は、自社のITシステムを自社内で開発、運営するという前提に立って行われている。理由は、自社のビジネスモデルを熟知してITを自社内製することでDXを進化させやすいからだ。

ニトリは現時点でもDX化が進んでいる方だとされている。新卒社員の場合、入社してすぐに自社の進んだITに触れながらDXの威力を確認しつつ、次にデジタルの力でトランスフォーメーションすべきことに取り組める、つまりLike Workをイメージさせるのだろう。

AIに負けない「現場で働く力」を身につける研修期間

最後に、若者によってこの先の人生では、AIとの競争が重要なテーマになるだろう。「昭和」はもちろん「平成」のホワイトカラーがAIによって仕事を失う危機を感じている中で、比較的安全なキャリアが確保できるのは、「現場で働く力」を持った従業員であることは間違いないだろう。全ての現場を経験するのに1年半もの時間的投資を厭わない人材育成方針もまた、ニトリの大きな魅力ではないだろうか。

「逆張り」もいい。結局は自分次第だから

このように、ニトリは本当に素晴らしい会社だが、未来永劫素晴らしいかどうかは、ニトリに入社する若者たちにかかっている。

私の時代もそうだったが、鉄鋼業など当時苦戦していた業界を敢えて選び、40年かけて「成功者」になった友人が何人もいる。

例えばかつて覇権を握っていた日本の鉄鋼業を見てみよう。今やすっかり覇権は中国に移ってしまったが、その過程で、学生には不人気業種になっていった。

しかし、「鉄は国家なり」と言われるのは、鉄は地球重量の約30%を占め、重量ベースの価格はペットボトルの水よりも安い身近な素材で自動車や家電、船、建材、軍需用途はじめあらゆる工業製品に使われており、需要は不滅だ。

鉄鉱石から鉄を取り出す「還元」の化学反応で大量の二酸化炭素(CO2)を出すのが業界最大の課題だから、課題解決の「仕事」に溢れている。還元工程の脱炭素化の技術はまだ確立しておらず、還元に使う原料を従来の石炭から水素に置きかえる研究開発などで各社が競っているのだ。

「逆張り」とは、相場、人気の流れに逆らって、敢えて不人気な選択をする投資のやり方や馬券の買い方などを言う。つまり人気が下落しているときに買うといったやり方だが、「逆張り」も一つの選択肢だと思う。

結局、人生は自分次第なのだ。

幸せになるために働くのだから、Like workができれば楽しいだろうし、自分の頑張りの成果を仕事を通して実感することも素晴らしいことだと思う。

せっかく「仕事」するのだ。しかも、40年も。そんな長い時間を、親方日の丸の発想で企業任せでそこにぶら下がっていくような仕事人生を送っていくというのは、いかにもつまらない。

(つづく)

この記事は、連載第4回です。引き続きお読みいただけば嬉しいです。