地方競馬出身、「怪物」の愛称、そしてアイドルホースといえば、オグリキャップだろうか。

しかし、昭和ど真ん中生まれの私の世代の人は、おそらく73年に中央入りし、無敗のまま皐月賞を制したハイセイコーの名が心に刻まれ、ハイセイコーこそ「初代の怪物だ」と言う人は多いと思う。

ハイセイコーのデビューは1972年。大井競馬場の1000m戦を8馬身差でレコード勝ちすると、11月の青雲賞(現ハイセイコー記念)まで6連勝。いずれも2着に7馬身以上の差をつける圧勝で3歳戦(旧表記)を終えた。

4歳を迎えて中央・東京(当時)の鈴木勝太郎厩舎に転厩したハイセイコーは、弥生賞で中央デビュー。怪物をひと目見ようと、当日の入場人員は12万人を越す超満員となり、なんとコースにあふれ出したファンがいたという逸話まで残る。

そんな異様な熱気の中、4コーナー3番手から末脚を伸ばしたハイセイコーはゴール寸前でニューサントをかわし、転厩初戦・初芝を克服して7連勝を達成する。さらに、スプリングSで連勝を8まで伸ばし、いよいよクラシック第一弾の「皐月賞」へと駒を進めたのだった。

皐月賞も制して

皐月賞を1番人気で迎えたハイセイコーは、5~6番手追走から徐々にポジションを上げると、3コーナーで早くも先頭。楽な手応えのまま直線に向き、カネイコマ以下の追撃を余裕十分に振り切って、無傷の9連勝でひとつ目のメジャータイトルを手中にした。

続いて、東京コースを経験するためダービートライアルのNHK杯にも出走。直線半ばで差のある4~5番手と苦しい競馬になったが、坂上からしぶとく伸びてついに10連勝を達成する。

このころにはブームもピークに達し、入場人員は17万人近い当時のレコードとなる。少年マンガ誌の表紙を飾ったほか、「東京都ハイセイコー様」と書けばファンレターがちゃんと届くようにもなっていた。

そんな中で迎えた日本ダービーは、史上最高の単勝支持率66.7%。ほとんどのファンがその勝利を信じて疑わなかった。

日本ダービーでの初敗北と復活

ところが、4コーナーで2番手に上がったハイセイコーは、直線でニューサントに並んだ直後、外から後のライバル・タケホープ、そしてイチフジイサミに一気に交わされ3着。デビュー以来初めての敗戦を喫してしまった。

日本ダービーで連勝が途絶えたハイセイコーは、菊花賞のゴール寸前でタケホープの急襲に遭いハナ差の2着に敗れるなど、勝てないレースが続く。

しかし翌74年3月の中山記念では馬場の中央を独走。2着に大差、タケホープも3着に下して久々の勝利を挙げる。続く天皇賞(春)では6着に敗れたものの、タケホープ不在の宝塚記念はレコードタイムで圧勝。さらに高松宮記念(2000m)も連勝し、中距離の舞台で再び輝きを取り戻した。

我が子が日本ダービーでリベンジ

秋は京都大賞典4着、オープン2着後に鼻出血があり天皇賞を回避。有馬記念では、タケホープを振り切って2400m以上では初めて先着を果たしたものの、逃げたタニノチカラを捕らえきれず、現役最後のレースを2着で終えた。

引退後には、手綱をとった増沢末夫騎手の歌う「サラブ、もとい、さらばハイセイコー」がチャートで4位にランクイン。そして、79年には産駒・カツラノハイセイコが、自身のなし得なかった日本ダービーを制覇した。さらに90年にはハクタイセイが皐月賞父子制覇を達成するなどの実績を残し、種牡馬引退後の2000年、余生を過ごしていた牧場で息を引き取った。

競馬界はもとより郷土の振興発展に偉大な足跡を遺したハイセイコー号の遺徳を偲び、また馬産地の象徴として、2001年5月町内の道の駅横「レ・コード館」前に等身大のハイセイコー像が完成した。

「令和の怪物」は誕生するか?

優駿のふるさと 日高

足の速い特別に優れた競走馬のことを『優駿』と言う。

その優駿の多く、というより日本の競走馬の大半を生産しているのが、日高町、平取(びらとり)町、新冠(にいかっぷ)町、新ひだか町、浦河(うらかわ)町、様似(さまに)町、えりも町の7つの町で構成される北海道の中央南西部に位置する日高地方だ。

映画化もされた宮本輝氏の小説『優駿』に、1960年代の競馬ブーム以降数多くの名馬を世に送り出してきた日高地方の人と馬の物語が描かれているように、国内生産頭数の約80%を占める全国一の軽種馬生産地には約1,000の競走馬の牧場があり、約20,000頭もの馬がいて、「優駿のふるさと」と呼ばれている。

北海道に馬はいなかった!?

今でこそ全国一の軽種馬生産量を誇る北海道だが、競争馬の産地としての北海道の歴史は150年程度と、それほど古くはない。なぜならもともと、北海道に馬はいなかったからだ。

もちろん北海道の開拓は馬なしでできなかったし、馬の存在なくして北海道の今はなかっただろう。そこには、ここには書かないが、まさに人馬一体となった北海道の長い長い歴史はある。

しかし、サラブレッド生産に焦点を当てれてそのきっかけを遡れば、およそ150年前の1872年、新冠・静内(しずない)・沙流(さる)の3郡にまたがる約7万ヘクタールの広大な土地に「新冠牧場」が開設され野生馬を2000頭近く集めて放牧して牧場としたことがその端緒にあたる。

新冠牧場は、約16年をかけて厩舎・官舎・見回舎・牧柵などの施設、広大な飼料畑の開墾を進め、北海道馬産政策の拠点としてび近代的西洋式牧場が整備された。これにより優秀な種牡馬と進んだ管理技術が日高に導入され、北海道の馬産地としての基礎が築かれ、最盛期には千数百頭もの馬が飼育されて、すでに始まっていた横浜根岸での洋式競馬にも勝ち馬を送っるようになった。

馬産地となったもう一つのきっかけは戦争

そしてもう一つ、北海道が馬産地となった大きなきっかけは、戦争だった。

明治初期の日本産馬は、在来種のため小型のものばかり。日清戦争などで、欧米の馬と比較した際にあまりにも日本産馬がお粗末なことを思い知らされ、政府は馬政計画を立てて馬の改良に取り組み始めたのである。

まず全国3箇所(十勝、日高、奥羽)に種馬牧場を設置。1907年には浦河町に「農林省日高牧場」を開設し、洋種馬を導入して馬の改良を先導した。そして、全国の馬産地を役種別に「乗馬産地」・「軽輓馬(けいばんば)産地」・「小格輓馬(しょうかくばんば)産地」・「重輓馬(じゅうばんば)産地」の4つに分け、生産奨励を行った。

この中で日高地方は乗馬・軽種馬地帯として「サラブレッド、トロッター、アングロアラブ、ペルシュロン等」の生産が指定されたが、その中でも「重なる種の血統」の第一位にサラブレッドがあげられた。その後、軽種馬飼育の技術や伝統、サラブレッド血統が戦後に引き継がれていき、今日の馬産地日高の基礎となっていった。

日本一の競走馬の産地へ

こうして戦前から馬産地としての指定を受け、軽種馬が飼養されていた日高地方だが、戦前の軽種馬生産では千葉(下総御料牧場)や岩手(小岩井農場)には遠く及ばず、戦後もしばらくの間は全国に数ある馬産地の一つに過ぎなかった。

では、日高は、いつから日本一の軽種馬の産地となっていったのだろう。

そのきっかけは、戦後の競馬復興だった。

1954年に中央競馬会(JRA)が設立。翌年には日本軽種馬協会(JBBA)が発足し、軽種馬生産の土壌があった日高地方は一気に競走馬生産のウエイトを高めていくことになる。1960年代には競馬ブームが起こり、競馬産業は未曾有の拡大を遂げていった。

軽種馬経営には、放牧地、牧草地、馬場など広大な土地が必要だ。

北海道以外の馬産地では都市化の影響などを受けて軽種馬専業地域として成立が次第に困難になっていき減少していく一方で、日高地方は戦前からのサラブレッド飼養の伝統が基礎となって、種牡馬選定や市場条件が有利に働き、一大産地として集積を高めるようになっていく。サラブレッドは馬の中でも皮膚が薄く、暑さに弱いということも日高地方への特化を促した一因となった。

近年の競馬の国際化では、高度な飼養管理・技術、関連施設、組織が求められる。種牡馬をはじめ獣医、装蹄、馬具、馬輸送、保険など関連するものが揃った日高地方は、競走馬生産の集中地になり、「サラブレッド(優駿)のふるさと」として全国に名を轟かせるようになっていく。そして今や日高地方は全国の軽種馬生産者の80%以上、軽種馬生産頭数の70%以上、種牡馬の70%以上を占める日本一の競走馬産地として日本競馬界の中心を担うに至ったのだ。

道の駅「サラブレッドロード新冠(にいかっぷ)」

道南・日高地方の海岸線を走る国道235号線のほぼ中間に位置する道の駅「サラブレッドロード新冠(にいかっぷ)」。

太平洋に沿って走る日高路で、海と山脈に囲まれてのどかな牧場風景が広がるなか、新冠町市街地でひときわ目立つランドマークタワー「優駿の塔」があり、その隣に道の駅「サラブレッドロード新冠」がある。

施設内には、物産館、フラワーショップ、レストランなどがあり、観光の拠点としても利用されている。

駐車場。

トイレ。

館内の休憩環境。

日高地方は「競走馬のふるさと」として知られており、道の駅「サラブレッドロード新冠」には、サラブレッドに関するさまざまなオブジェが並んでいる。

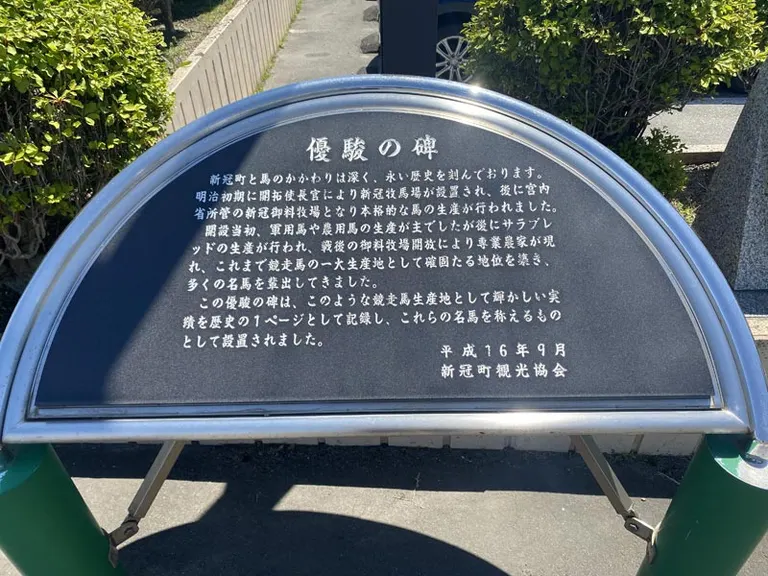

名馬たちの名が刻まれたオブジェ「優駿の碑」

「優駿の碑」は、輝かしい実績を残した馬を称えるものとして設置されている。

実は「ウマ娘」で一躍有名となった名馬の一部も、新冠町で生産されている。

馬神社!?「馬九いくっ処」

道の駅の中には「上手くいくよ」という意味の北海道弁「馬九いくっ処(うまくいくっしょ)」という駄洒落も痛々しいコーナーがある。馬の前にはたくさんのお賽銭が置かれ、まるで神社のよう。

クセが強すぎる日高のグルメ

日高地方の特産品といえば、日高昆布。そんな日高昆布を使った真っ黒な豚まんはその名も「あらいそまる」。また、新冠町はピーマンの生産量が北海道1位という「ピーマンの町」。道の駅では、そんな新冠町を代表する特産品・ピーマンを使ったソフトクリーム「ピーマンソフト」がある。

濃厚なミルクにピーマンの爽やかな風味が溶け込んだソフトクリームと言うことだが…???

かぼちゃのあんが入った「ばふん饅頭(クソ、もとい、クセが強すぎ。誰が食うねんというネーミングにびっくりw)」やレコードをイメージした「レ・コードクーヘン」が、なぜか人気商品となっている。

お土産にサラブレッドの木彫り細工や蹄鉄、ウマ娘グッズも

道の駅の中にある物産館には、サラブレッドの木彫り細工や蹄鉄、ウマ娘グッズをはじめとしたお土産がズラリ。競走馬のふるさとならではのお土産が充実している。

大雪山の麓で育った広葉樹を使った木彫り細工は、職人の手で一つひとつ丁寧に一本彫りでつくられていて値打ちがある。コーナーいっぱいに並べられた馬のぬいぐるみ。ウマ娘のぬいぐるみも!また、日高の馬たちが実際に使っていた蹄鉄も販売されている。

道の駅周辺のスポット

道の駅の隣には、全国の音楽愛好家から寄贈された100万枚を超えるレコードを所蔵、展示している「レ・コード館」、360°のパノラマで見渡せる「優駿の塔」、複数のテナントがある「にいかっぷキッチン」などがある。

にいかっぷキッチンは、元々スーパーだった店舗を改装して2018年にオープン。パン&ケーキ屋や八百屋、鮮魚店、精肉店の4つのテナントが入っている。

ファーストフードコーナー

ファーストフードのカウンターではソフトクリームやフライドポテトなどを販売するほか、スタッフが観光の案内をしてくれる。口当たりなめらかな大人気のミルク味ソフトクリームの他に、すでに紹介した「ピーマンソフト」も仲間入りしている(せんでもええけど)。