駿河湾と遠州灘を二分して、太平洋に突出した岬の先端に立つ白亜の洋式灯台。

「御前埼灯台」は、1874年にイギリス人技師の監督のもとに誕生して以来、150年を超える長きにわたって強風や地震等の被害にも屈せず、美しい姿を保ち今なお現役として海の安全を見守り続けている。

この御前埼灯台は、日本の登れる灯台16基のひとつである。

らせん階段を上って踊り場に出ると、大海原が広がる絶景を見ることができ、天気が良くて空気が澄んだ日には伊豆半島、南アルプス、富士山も見ることができる。

ちなみに参観灯台(登れる灯台)のうち、富士山が一番大きく見えるのが御前埼灯台である。

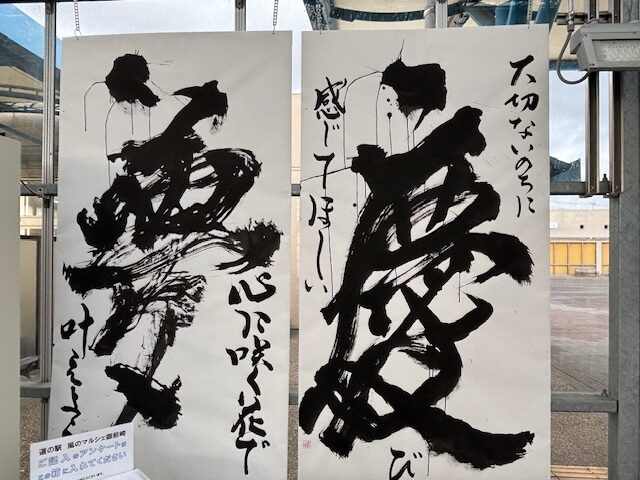

しかし、私が向かった日は天気が良くなく、しかし午後から雨が上がって天気は回復に向かっていたので、先に道の駅「風のマルシェ御前崎」でゆっくり休憩してから「御前埼灯台」に向かった。

御前崎灯台は、朝日と夕日のどちらも拝むことができるが、夕日を見ることができれば御の字だったが、想像以上の美しさに感動した。

毎日行われる灯台のライトアップは、日没から21時まで。日本の灯台50選に選ばれているほか、歴史的・文化的価値の高さから「Aランクの保存灯台」に指定されている御前崎灯台だが、夜の姿がこんなにも美しいとは!

「先代」も含めて400年の歴史

御前崎は、黒潮と駿河湾の瀬流が激しくぶつかり合い、御前岩を初めとして多くの暗礁が散在する。昔から船人に恐れられていた海の難所だった。

そこで、寛永12年(1635)、御前埼灯台の場所に「見尾火灯明台」が設置される。

これは高さ2.8メートルで3.6メートル四方の小さな建物で、 海上から見える三面を油障子で囲み、中央に油灯を置いたものだった。

灯明番として、村人を賦役し、油代と障子張紙代は江戸幕府から支給されていた。

「見尾火灯明台」は、240年にもわたってその役割を果たした。

西洋式灯台に生まれ変わって150年

しかし明治4年4月8日、旧幕府が建造した軍艦が、 灯明台沖合いのセイゴ根に座礁。明治政府は事態を重視して、高さ5メートルの台に2.6メートル・ 八角形のガラス張りの灯室のある灯明台に改良し、灯明台専任の勤番を置き、下役5名を灯明堂近くの五軒長屋に住まわせたが、 すぐに西洋式の灯台の導入を決めた。

明治5年、英国人リチャード・ヘンリー・ブラントンの指導のもとに工事が開始され、新設された西洋式の「御前崎灯台」は 明治7年5月1日に点灯を開始した。

その時のレンズはフランス製の美しい八面構成の、回転式一等レンズでわが国最初のものだったが、 第二次世界大戦中の昭和20年7月24日から艦載機と艦砲射撃によってレンズや灯器が破壊され、 灯塔にも無数の銃弾を浴びたため、昭和24年3月から戦災復旧工事が行われ、明治の面影をとどめる美しい灯台が再興された。

151歳なお現役の灯台のパフォーマンスだが、その光りは560,000力ンデラ。

19.5海里(約36km)も届くという。

道の駅「風のマルシェ御前崎」

道の駅「風のマルシェ御前崎」と御前崎灯台との距離は10キロ弱。

道地の駅から静岡県南部の海岸線を舐めるように走る国道150号線を走って、その国道150号線沿いの最南端が御前崎灯台だ。

私は御前崎が伊豆大島や房総半島の南端よりも南にあるとは知らなかったのだが、実はここが静岡県最南端である。 つまりは、東日本の中で最も早く春が訪れるという。

一つ感じたのは、風が強いこと。「風のマルシェ」という道の駅の名前も、風が強いことで知られるからだろう。風力発電も盛んなようだ。

駐車場、トイレ、休憩環境

駐車場は非常に広い。今日は朝から天気がすぐれなかったし、私が行ったのが夕刻近くだったので、余計に空いていたと思われる。

トイレは清掃が行き届いていた。夕刻にはかなり「荒れる」ものだが、定期的な清掃は本当にありがたい。気持ちよく使わせていただいた。

とにかく広いので、施設内外に休憩できる場所はいくらでも。

道の駅には物産館とレストラン、大きな温室、そして子どもたちが遊べる大きなハウス?。また、これは道の駅の施設とは言わないのだろうが、農産物の加工所が敷地内にあった。

物産館横にある温室では、土を一切使わない「ハイポニカ」と呼ばれる栽培方法で育てたトマトが展示されている。 まだ実験段階で販売はされていないそうだが、将来的には都会のビルの屋上でもトマトが栽培可能になるかも知れないということだ。

他にも温室で育てられた様々な植物が、物産館の前などで販売されている。

子どもたちが喜びそうなスペース、広い!

子どもたちを遊ばせながら、親は休憩できる(笑)。

物産館の8割は農作物直売

物産館で目立っていたのは、御前崎産のお茶「つゆひかり」。緑茶、紅茶、玄米茶、茎茶、ほうじ茶等バリエーションも豊富で、 約30種のお茶が販売されていた。 農産物でお茶と並ぶ御前崎市の特産品と言えばイモだが、「切り干し芋」の推し出しが強くて驚いた。

その他の野菜、果物も、殆どは御前崎産のもの。物産館の中は約8割が農作物販売、約2割が土産品販売となっている。

三方を海に囲まれ、御前崎漁港もあってどちらかというと鮮魚のイメージを抱いていた私だが、 この道の駅は農作物直売が中心で意外だった。

どうやら鮮魚販売は12キロ東にある「海鮮なぶら市場(下写真)」に任せているようだ。

レストランで御前崎の味覚を

鮮魚販売がない道の駅だが、レストランでは海産物を使ったメニューも豊富。御前崎の幸を存分に味わうことができる。

人気の「しらす丼」は、近年のしらすの記録的不良で期待できなくなっているが、「まぐろカマ煮定食」「まぐろネギトロ丼」の例を挙げるまでもなく、御前崎漁港から仕入れる魚の種類は豊富だ。