歳をとるにつれ、コーヒーよりも日本茶を飲みたくなることが増えてきた。

その日本茶の中でも、静岡県を流れる大井川の上流、南アルプスの下流にあたる、わずか数千人が暮らす川根本町の山里で育まれ、古来最高峰との誉を継ぐと言われているのが「川根茶」だ。

「ひときわ爽やかな香り」「爽やかさを感じさせる香気」「口にしたとき、そして茶が喉をゆく瞬間、

鼻に抜ける香りの爽快感」「あたかも時を止めるような、優しく安堵感ある味わい」などと、私のような茶の素人が茶を語れば語るほどチャンチャラおかしいので、権威ある品評会の実績にその評価はチャチャっと頼るわけだが。

それによると、日本茶業界で初の「天皇杯」を受賞したのは「川根茶」。

サッカーも競馬もそうだが、畏れ多くも「天皇杯」こそは、日本人最高の栄誉なのである。

また、全国茶品評会「普通煎茶」部門で、川根本町の茶農家は最高賞にあたる栄冠をなんと15回も獲得。団体戦と言える産地賞も14回獲得していて、いずれも群を抜く成績なのである。

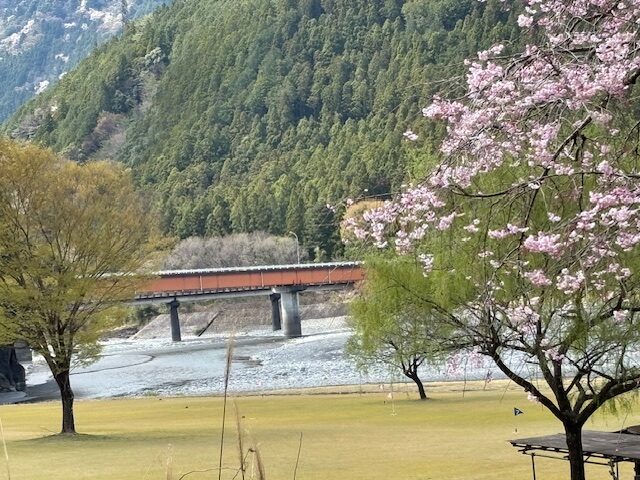

「川根茶」をいただきながらの「花見」という、これまでの私の人生にはなかった贅沢な時間を過ごしに、川根村に向かった。

美味しいお茶ができる気象条件

南アルプスは南洋からの風を受け止めて、麓の川根の里に降雨や日中の暖気を、夜は湿った冷気をもたらす。日中元気に光合成をした葉は、夜の冷気でゆっくり休むことで、おいしさの元となる養分を自分で消費せずに蓄え、そして湿気は、乾燥を防ぎながら、葉の硬化や養分の放出を抑える。

この湿気や、昼夜の激しい温度差によって、茶樹の一葉一葉は水分が多く、やわらかく、しなやかになり、旨みや香りのもととなる養分も蓄えやすくなるというのだ。

寒暖差と湿気の連携によって、山霧が発生しやすくなると言うのだが、山霧が日射しを程よく遮ることで、お茶は苦み成分を抑え、旨み成分を育んでいくのだとか。

溜まり水は嫌い、流動する水が好き

川根本町は、降水量が日本でも特に多い地域の一つに数えられる。ここ30年間のデータによると、日本全国の年平均降水量は1717.5mmであるのに対し、川根本町の年平均降水量は2988.3mm。

上質茶の要求は高く、雨はただ多ければ良いのではなくて、日照時間もちょうどよく確保すること、そして溜まり水は嫌いで、流動する水だけが好きなのだ。

川根の里の茶園の多くは山の斜面にあって、雨を浴びても浴びても新鮮な水が地中を次々とはけていく。茶樹の贅沢な希望を、川根の里の自然は見事に叶えているという。

茶樹の好む弱酸性の土壌

では、地質に関してはどうか。

まず、山林を大切にする。なので山林の苗木に陽が射すよう、ススキなどを刈る。草刈りをした所が茶草場となる。そこには豊富な陽射しが差し、植物や昆虫の生息を育む。そして、刈ったススキなどの山草は、理想的な有機肥料になる。

何千万の昔から受け継がれてきた川根の里の地質がまずあって、こうした自然を活かした土づくりの積み重ねがあり、茶の栽培に適した弱酸性にして、微生物をはじめ有機物が豊富で元気な土壌となる。そしてこの元気な土壌は肥料を逃さず分解し、茶樹にこの上ないご馳走を与えるのだと。

生物多様性と人間の営みとの共生を守るこの伝統農法は、世界農業遺産に認定されている。

道の駅「フォーレなかかわね茶茗舘」

この「川根茶」をいただきつつの「花見」ができるところ、と言うことで目指したのは道の駅「フォーレなかかわね茶茗館」。新東名自動車道の島田金谷ICから大井川を遡上する。

国道473号線、県道63号線、国道362号線を経由して北に34キロ。川沿いには桜の木が立ち並び、美しい景色を楽しみながらのドライブは楽しくて、あっという間に着いたという感覚。

駐車場に車を停める。天気も良く、もっと混んでいると思いきや案外空いていた。ラッキーだ。

トイレは、屋外と施設館内とにあるが、なぜか便器の色が違う。

もちろんどちらも清潔にしていただいている。お茶を何杯もいただいたので、何度も、何度も、使わせていただいた。

休憩環境としては本当に素晴らしい。館内の茶室でお茶をいただき、外では花見。プライスレス!

100gが3千数百円の超高級茶は見てるだけ

道の駅の施設としては、物産館「緑のたまてばこ」と「川根茶資料館」。

まずは物産館に入る。もちろん特産品の「川根茶」で埋め尽くされている。

価格はそれこそピンキリ。100gで500円台の廉価品から、中・上級品になると100g千円を超えてきて、さらには100gで3,000円を軽く超える最高級品も。これは全て一番茶で手摘みの商品らしく過去に日本茶の品評会で何度も受賞歴があると説明してくださったが、もちろん私には手が出ず、穴が開くほど見ていただけ。どれを買うか迷っていると、接茶サービスをしていただいた。サービスはさすがに廉価品で淹れたお茶だったが、それでも非常に美味しかった。

お茶のほかには、お茶を使った「川根茶マカロン」「川根茶クッキー」「お茶ようかん」「そば饅頭」等が販売されていた。結局、父と母に中と上の間ぐらいのパッケージ品のお茶を二袋と「お茶ようかん」を買って店を出た。

茶室では川根茶を飲み比べ

続いて川根茶資料館に入る。 資料館を入って真っすぐ奥に進むと「洗心庵」という茶室がある。

ここで、本格的な「川根茶体験」をするのが、今日の目的だ。

茶室「洗心庵」では、本格的な川根茶を手軽な料金で楽しむことができる。平日関係なしの外国人観光客が何組か訪れていた。

茶室内は、川根本町産の無垢材をふんだんに使用しているということで、木の香りが漂う本格的な和室が並ぶ。私は足が臭いが、到着してすぐに車の中で抗菌靴下に履き替えてきたので、多分ほかのお客さんに迷惑をかけることはないだろう。

注文したのは、「川根煎茶飲み比べセット」。

向かって左に静岡のお茶の栽培面積の9割を占める品種「やぶきた」、右には濃い緑色の水色と特徴的な香りが特徴の品種「おくひかり」が並んで出てくる。お茶を淹れる際は、スタッフが丁寧に淹れ方を教えてくれるので、恥をかかずに済んでほっと一息。

「やぶきた」と「おくひかり」の飲み比べセットは、お茶菓子も付いて500円なり。お湯の温度や抽出時間によってお茶の味が大きく変わることなど、2種類の川根茶で体験できる。

お茶菓子として付いていたのは光林堂の銘茶羊羹。めちゃくちゃ美味しかったので、後で物産館に寄って追加購入した。

中心に置かれた黒い巾着には、お茶を抽出した後の茶殻を天日干しされたものが包まれていて、お土産に持ち帰らせていただける。

飲み比べセット以外では、基本的には3種類の川根茶を味わうことができる。 一つは正統派の「川根煎茶」、そして茶葉を蒸さずに高温で炒めた「川根釜炒茶」。さらにもう一つは「川根紅茶」だ。

川根紅茶は、相藤園のすっきりとした味わいの川根紅茶と、高田農園のまろやかな甘味が特徴の川根紅茶の2種類からどちらかを選ぶ。

私は二択とか三択の場合、決まって最初に書かれている品を注文する。と言うことで、相藤園の川根紅茶をいただいたが、値段は茶菓子付きで300円。これまた美味しかったので、物産館で追加購入と相なった。

資料館の1階中央で一休みした後、トイレに行ってから施設の2階へ。ここは郷土資料館になっており、川根茶に関する展示、古墳からの出土品展示、町の歴史に関するパネル展示などが行われている。

川根茶の美味しさに感動した後だったので、興味が湧き、かなりの時間をかけて見て回った。